本届国民党主席之争堪称有史以来最激烈的选举,媒体选前大肆报导弃保效应是否会因此发酵,而最终从数据上来看似乎难以直接得出这样的结论,关于这场复杂的蓝营党魁之争,以下是笔者以聚焦六都结果从选举研究的各大学派来进行投票行为的剖析。

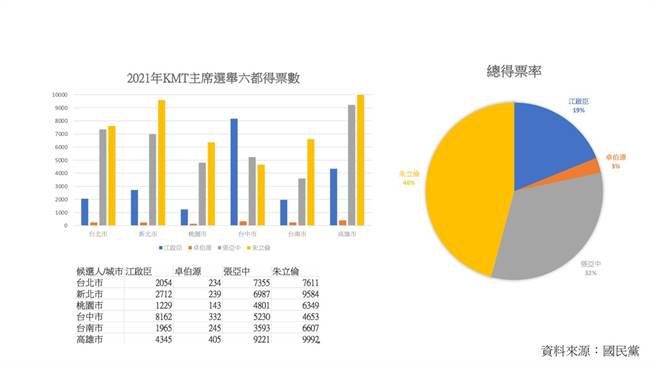

国民党110年党主席暨第21届全国党代表大会代表选举25日举行投票,最终党主席选举结果由获得8万5164票的朱立伦,以45.78%的得票率当选国民党主席。连任失败的江启臣宣布辞去党主席一职,指定副秘书长李彦秀成立交接小组。

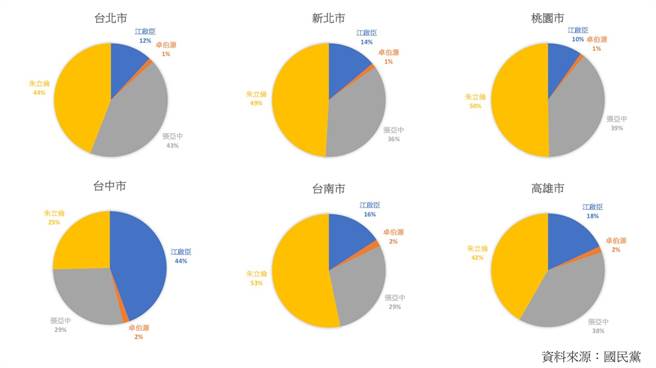

首先,从六个直辖市的投票数据上来看,首都台北和南台湾的高雄,张亚中与朱立伦两者是不分上下,差距都不超过5个百分点,甚至在台北朱只赢张1个百分点;至于新北、桃园、台南则由朱立伦遥居领先的地位。然而,中台湾的台中则是由现任党主席江启臣以44%位居首位。

若从理性选择理论来看选举结果,选民会透过回溯候选人昔日的政绩作为投票意愿的评估,也会对该候选人未来发展性进行前瞻性评估。因此在新北、桃园这两个地方,朱立伦因为先前当过市长,形象还算是良善,因此拿下了大部分的选票,而这也验证了A.Downs《民主的经济理论》中谈到的空间模型理论。同时,江启臣身为台中在地立委,因此该区的选情也能以此作为解释。

然而,台北与高雄战情则略显胶着,吾人以为之所以如此是台北与高雄地方派系与黄復兴党部的对决,昔日黄復兴党部遍及各地尤其以北高两都为首,但时隔多年之后各县市地方派系版图也有更迭,因此蓝营选民的投票习惯、比例也造成变化。而这样的解读与密西根学派A. Campbell《美国选民》中所主张的社会心理学模型是大致脗合,其中笔者以为此学派强调的政党认同,亦可以延伸作为政党内部自己路线之争的整顿,以此看作国民党正蓝路线还有红统的政党路线之争。

至于台南的部分,蓝营当地声量最大的人物可以说非谢龙介莫属,同时再更仔细来看谢龙介过往的经歷,他也担任过朱立伦全国竞选总部的发言人。因此,若从党工职的部分来归纳,他所号召的动员所催出来的票数可以归纳于芝加哥学派的生态学途径。

总结来说,这次国民党主席在六都选情的分布,虽说多数由朱立伦拿下,但各地分裂的情况也一目了然,甚至朱立伦在总得票率也未过半,未来身为新任党魁的他要如何整合布局,以迎接2022地方首长选举,可以说是比起ㄧ个月后删Q罢免、年底公投案更为重要的考题。

(作者为国立台湾大学国发所研究生)

※以上言论不代表旺中媒体集团立场※

发表意见

中时新闻网对留言系统使用者发布的文字、图片或檔案保有片面修改或移除的权利。当使用者使用本网站留言服务时,表示已详细阅读并完全了解,且同意配合下述规定:

违反上述规定者,中时新闻网有权删除留言,或者直接封锁帐号!请使用者在发言前,务必先阅读留言板规则,谢谢配合。