满清时期,台北城内的公共建筑物,择要介绍如下:

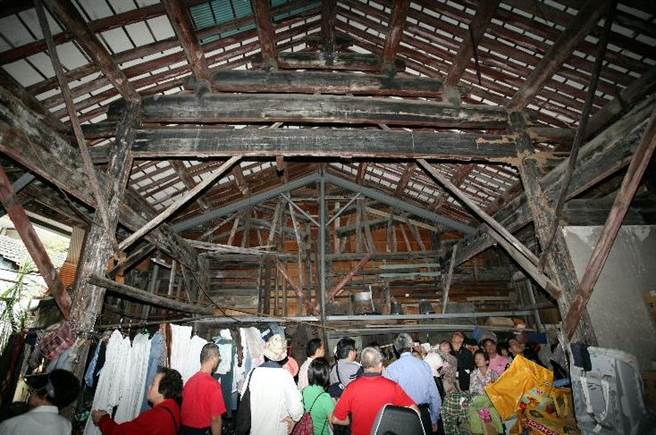

考棚:科举应试的大会场,由艋舺贡生洪腾云于1880年(光绪6年)所捐建,可以容纳2000多人应试,可见规模不小,淡北童生可免跋涉赴台南府应考。洪腾云捐献田地、银两,而获建坊纪念。

考棚遗址在今忠孝东路与中山南路交会处,昔台北市议会一带;1886年(光绪12年),考棚内设官医局及养病院,是时,以引进新式医疗方式,聘西医诊疗。

天后宫:敬拜妈祖的庙寺,遍及全台,台北亦在1888年(光绪14年)于府后街建天后宫,地方官吏每逢朔望都必到庙行香祭拜;刘铭传夫人寿诞,及唐景崧母亲华诞,都曾假此处,举行庆祝仪式,并召福州祥陞班官音来台,于前殿大舞台演唱,以娱官民。

天后宫于日人治台后被改为办务署,部分充当调停处。省立博物馆就是建筑在天后宫遗址上。天后宫的石柱脚,散布在日本人称之为台北公园的二二八纪念公园之树丛、草坪中,也许你到公园散步,不经意坐下来休憩的地方,就是天后宫的遗物。

城隍庙:1888年(光绪14年)所建,地址在抚台街后方,供奉有府县二城隍,地方官吏每朔望亦必到庙参拜,祈祷国泰民安。日人治台,庙被毁去,多尊神像分为艋舺地藏王宫、松山昭明寺所迎去。今武昌街之台湾省城隍庙乃战后新建。

城内的建筑物,除了上述诸项外,还有广泽尊王庙(圣王公庙,位在今二二八纪念公园内)、瞿公真人庙(位于今新生报业广场)等庙宇,陈、林两氏的宗祠也在城内,陈氏宗祠原在现在的总统府位置上,因日本殖民政府择其地要兴建台湾总督府,邀请管理人陈云霖商量,以大稻埕官有地与之交换,所以「陈祖厝」被迁建于大稻埕。林氏宗祠则因市区改正,被规画为道路地,迁移到大稻埕林本源博爱医院附近重建。

刘铭传还在城内建造了一座大浴室,叫做沂水园,这是台湾第一座的公共浴室,以前卫浴设备,还没有家庭化,公共浴室施设,也堪称德政。至于水电设备,亦略有建设,电力供应的情形如下:

发电设备设在抚台街,民间尚没有供电,所以点用电灯仅限于抚台衙、布政使衙门等官方办公室;其他几盏都是路灯。自来水设备、下水道在当时,则是闻所未闻的事,饮水原都是旧式古井,出水量有限,1887年(光绪13年),刘铭传为供给日趋繁荣的台北城用水之需,乃聘请日本人(一说广东人),在北门街、西门街、石坊街三处钻井,以利居民用水,这三处新式的水井,叫做铁枝井,不过俗称为:「番仔古井」。

城内虽然官府林立、庙祠多处,但是平常并不是挺热闹的,据当年曾进「城」考试的黄纯青说:「城内恒常是很閒散的,到了考秀才时最热闹,一下增加了1千多人。应考的童生是淡水县1千人,新竹县700人,宜兰县500人。城内也临时增加了大笔的收入。」据黄纯青的回忆,他应考的考试题目,除了八股四帖之外,随意诗题是:「自来水与德律风(电话)」。

城内俨若形成一个新的社区,入夜以后,8、9点钟,城门就要关闭,如果贪玩的话,要回到城里就有困难了。那时候,非得以一角贿赂守城门的卫兵,请他们行个方便,放下楼梯,否则就得被困在城外了,这种行贿沿梯攀入城内的方法,叫做「吊城」。

当时居住在城内者,多属官吏眷属和外省商人;因依清朝律令,本地人不得做本地官,因之,走马上任的官员,都是外放来台的,而外省商人则是来台投资的;据调查,城内做官、做生意的人,其本籍,以安徽人、福州人、江苏人为多。而本省住民因在艋舺、大稻埕居住,还是重土安居的老社区。

台北城内的市街,在筑城后才开始建设,十余年之后,日军就挥军进城,因此有清时期的街衢仅有北门街、西门街、府前街、府后街、府直街、石坊街等而已,大部分还是空旷的荒地,和荒废的水田,但毕竟台北城内是刘铭传等所苦心经营的现代化都市建设,难怪,当时的人,会觉得较中国内地大部分传统城市,大有进步的感觉。

但是,清廷官吏十余年经营,毁之一旦,此中国格局的建设,不容于已汲取西方都市建设经验的日本人了,他们于领有其第一个殖民地后,便将殖民政府的指挥中心,设置在城内,于是,不惜毁去所有的中国式建筑物,因此,除了几座城门被象徵性保留了下来外,就是布政使衙门的部分被当作古董陈列。

沧桑后的城内,在日本帝国的殖民政府盘据下,不仅另是一番风貌,而且俨若日本「国度的延伸」,大稻埕名医李腾岳有「台北竹枝词」,其中一首,即志其事:

万华稍逊稻江优,城内居然占上头,

长有人情疎隔憾,三分谁使画鸿沟。

【本系列完】

发表意见

中时新闻网对留言系统使用者发布的文字、图片或檔案保有片面修改或移除的权利。当使用者使用本网站留言服务时,表示已详细阅读并完全了解,且同意配合下述规定:

违反上述规定者,中时新闻网有权删除留言,或者直接封锁帐号!请使用者在发言前,务必先阅读留言板规则,谢谢配合。