台湾首艘自制潜舰「海鲲号」(Narwhal, SS-711)于去年9月28日假「下水」之名行封壳典礼之后,在不断的大内宣下,台湾人民有热烈喝采、讚扬,但也有引发质疑和批评。而《中央社》亦于2023年11月3日公开以近3000余字,採取问答方式协助说明释疑;不过,内容却出现很多错误。

错误一:「国防安全研究院学者指出,台湾因地形狭长、缺乏广大腹地,潜舰战力可让台湾海面防线再向外推进、扩大海上纵深,并让共军必须费心提防船舰受台湾潜舰『伏击』,达到台湾军事战略『防卫固守,重层吓阻』中的『吓阻』效用。」

然未来倘若两岸掀起战事,台湾海峡仍为主战场;惟台湾海峡不利于现行与未来自制的新型潜舰部署,所谓战力可让台湾海面防线再向外推进、扩大海上纵深,只能向东部西太平洋扩展;不过,这不是假想迟滞友盟国家(美日联军)会驰援前来协战的海域吗?

错误二:中央社转述分析,「解放军攻台最起码要有3支航舰战斗群成军,第1支部署台湾东南海域(菲律宾海)牵制在关岛的美军,第2支部署台湾东北海域牵制美国与日本,第3支放在台湾西南海域。因此,当台湾遂行防卫作战时,北部海域可借重印太战略的第一岛链联合防卫作战计画,由日本自卫队防守狭窄的宫古海峡。囿于菲律宾的海军实力薄弱,国军必须要有足够潜舰跟水面兵力,固守巴士海峡、巴林坦海峡这两个通道,将共军限制在第一岛链,防止共军舰队经这2个海峡前出至菲律宾海、即台湾的东部与东南部海域。」

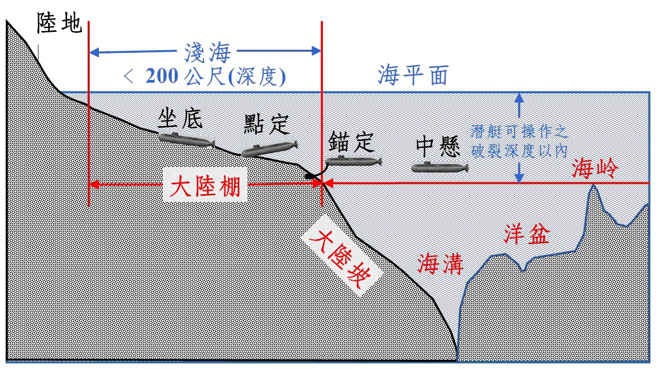

潜舰活动必须有足够深度的海域,台湾海峡与东海海域因太浅,不利潜舰作战。高雄西南方海域与花东东部的海域够深,非常适合潜舰活动。

巴士海峡有「潜舰走廊」之称,加上是菲律宾海与南海的交会区,水文、海流复杂多变,亦是共军派遣机舰搜集水文资料的重点区域;目的是在需要时,可掩护解放军南部战区海军水面舰队与潜舰,从巴士海峡突破转往西太平洋(包括台湾东部深水区)执行任务。因此,潜舰要能提前预置在敌方船团必经航线上(如巴士海峡),停在海床上且不运转,在无噪音情况下「坐底伏击」。殊不知台湾东南部海域经巴士海峡通往西太平洋的航道,水深均超过500公尺以上,潜舰「坐底」无异于「自杀」(超过破裂深度),且採用「伏击」战术的成功机率很低。是以,中央社所划的台湾周遭海域若干伏击区位置示意图,其实是柴电潜舰的「游猎区」而非「伏击区」。

错误三:「国防安全研究院专家指出,若以台湾周边海域水下地形研判,台湾海峡不适合潜舰作战,评估在北部的宫古海峡、南部巴士海峡、东部西太平洋区域,各有2个、共6个适合台湾潜舰遂行反潜反舰作战的『伏击区』。」该位专家根本是误用潜舰「伏击」战术,显见其并不瞭解「伏击」的战术定义和效益评估。

错误四:「某学者指出,潜舰在水下必须倚靠『极低频通信技术』,藉此与国军指挥中心保持通信畅通。」惟「极低频通信技术」主要系冷战时期提供核动力潜舰于深海通信所使用,且目前已属落后将逐步淘汰之笨重设施与装备;现行最适用柴电潜舰的通信技术,却是潜舰採取「通信浮标」搭配「卫星」进行「快速且隐匿」通信作为。

错误五:经常有名嘴、专家或学者误解「坐底」的定义,「坐底」是重要的潜舰战术之一,但是并不是任何潜舰都能够实施「坐底」,在设计和建造之初,就必须针对未来的「作战需求」与「作战海域」进行分析评估,以决定是否需要发展这样的潜舰战术与战法,如果确实需要,则在设计与建造阶段就必须强化或改变许多必要的设计,例如:艇艏与艇底部位结构必须进行强化、声纳位置必须重新考量、潜舰底部各个海水系统进出口必须修改至左右侧艇腹处等等。

现代各国潜舰能够实施此一特殊「坐底」战术,大多数是属于近海型约1500吨以下的潜舰(如:瑞典、北韩、德国、义大利、中国等所发展),坐底的最大深度多在300公尺以内。至于在远海或远洋蓝水海域运作,吨位大于3000吨以上的中、大型柴电潜舰(如:荷兰、俄罗斯、中国、法国、英国、日本、美国等等),以及核动力潜舰,则是大部分无法或是不适合执行。

比较严谨狭义的潜舰「坐底」定义,就如一般人所认知或是电影所模拟拍摄的情境,整个潜舰垂直以底部坐卧在平坦的海底;但是广义的潜舰「坐底」战术,并不是如此,且鲜少为人所知,此类潜舰「坐底」的形式与方法概可分为三种类型:「安全水深锚定」、「浅海点定」和「伏击坐底」。此三种类型的「操作方式」、「困难程度」、「适合的海域与环境」和「优缺点」,则各有所不同。

错误六:「阵地伏击」与「区域游猎」此二者是潜舰的基本战术,不过台湾的军事专家和政论名嘴,却经常误解其真正的运用和定义,因此常常错误使用或滥用,以至于常常成为讨论潜舰军事议题节目的综艺性话词,完全失真扭曲了潜舰作战的战术意涵,真的是「失之毫厘,谬以千里」,甚至现今现役的海军军官亦不知其所以然。「阵地伏击」与「区域游猎」战术源自解放军潜舰战术红皮书,依据对岸新版2011年12月的「中国人民解放军军语」(其中海军第899页)内容中明确定义,逐次说明分析如下:

「潜舰阵地伏击」(submarine position ambush):系潜舰部队在预先设置的伏击阵地上,对通过的敌舰船实施的袭击。通常用于封锁敌基地港口、海峡和水道;也可以在准确掌握敌舰船航路与航行规律的情况下,用于袭击敌海上过往舰船,是潜舰部队作战的基本方法。

「潜舰阵地伏击」的战术运用方式与特点:

一、阵地伏击的目的,在于潜舰能够100%击沉进入所划定伏击区内的任何水面和水下目标。

二、伏击区大小的划定,主要依据潜舰所配备鱼雷的性能、攻击的距离与命中率(而非潜射飞弹)。

三、潜舰于伏击区内待命袭击,通常所就是「保持寂静、守株待兔」,採取的标准作为「低电力操作、全舰保持寂静、坐底或中悬」。

四、潜舰的伏击区多位在港口或狭窄必经水道,而伏击区多为浅水作战海域。

五、授命伏击的潜舰通常拥有3至5个伏击区,于袭击之后必须立即转移至其它伏击区。

六、划定潜舰的伏击区,可以使用「直角座标」和「极座标」两种方式皆可,端视潜舰指挥官的战术作为决定。

「潜舰区域游猎」(submarine area hunting):亦称「潜舰区域巡逻」,系潜舰在指定较宽阔的海区内,採取游动和待机相结合的方式,主动搜索并袭击敌舰船的战斗行动,通常用于在广阔海区牵制、袭击敌方舰船,该战术运用方式与的特点:

一、区域游猎的目的,在于潜舰能够适时掌握战会袭击进入所划定区域内的任何水面和水下目标。

二、游猎区大小的划定,通常依据被动声纳的侦搜距离来划定,并考量潜舰在区域内执行的游猎速率和鱼雷攻击的命中率有所调整改变,通常可分为侦搜率30%、50%、70%和90%等不同大小的游猎区。

三、游猎区的划定,通常採取「直角坐标」,可以是矩形、梯形、多边形或不规则形,端视所游猎的海洋区域环境而律定(一般多为20×30浬、30×45浬、40×30浬)。

四、授命的潜舰通常仅有一个游猎区,如有必要亦可赋予2至3个游猎区可进行转移变换。

五、授命的潜舰于游猎区中,所採取的搜索模式,有赖潜舰艇长依据当时的海域地形、海象、水文状况和情报资讯决定(一般有椭圆形搜索法、8字形搜索法、跑马式搜索法等,为不同的搜索法的侦获率亦有高低的不同)。

六、设置游猎区的海域,通常不会仅部署一艘潜舰,各授命的潜舰独自于区域内发挥最大作战能力,于袭击完毕或未能拦截成功,负有情报传递的责任,以利后续友军的拦截。

上述说明指出《中央社专访》所刊载的若干错误,为避免类似误解持续误导大眾视听,特别是有些媒体夸耀还未完成战术验证成军的新型潜舰是「神兵利器」!是以有必要回归潜舰专业的基本认知,严谨而较详细的说明和诠释,以正大眾视听。

(作者曾任潜舰兵器长、作战长、轮机长与潜舰训练中心教官、博士)

※以上言论不代表旺中媒体集团立场※

发表意见

中时新闻网对留言系统使用者发布的文字、图片或檔案保有片面修改或移除的权利。当使用者使用本网站留言服务时,表示已详细阅读并完全了解,且同意配合下述规定:

违反上述规定者,中时新闻网有权删除留言,或者直接封锁帐号!请使用者在发言前,务必先阅读留言板规则,谢谢配合。