拜登总统白宫国家安全委员会中国事务主任杜如松(Rush Doshi),日前出版新书,全面勾勒美国对华政策的思维逻辑与战略全貌。他在书中指出,中共领导人从邓小平的「韬光养晦」到习近平的「百年未见之大变局」,30多年来试图削弱美国实力,并逐渐取代美国领导地位,美国必须认清双方在很多地方都是「 零和游戏」,因此与中国将是一种全面竞争的战略。

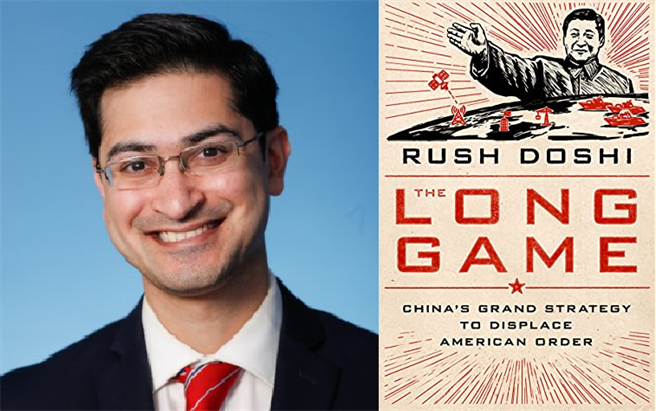

《美国之音》以极长篇幅的报导介绍这部题为《长期博弈:中国取代美国的大战略》(The Long Game: China's Grand Strategy to Displace American Order)的新书说,国务卿布林肯在其主要对华外交政策演讲中提到,华盛顿将与中国「在应该的时候竞争,在可以的时候合作,在必要时对抗」。作者杜如松认为,美中竞争的实质主要是关于「谁将领导亚洲和全球秩序」,以及他们可能从这种领导地位中创造什么样秩序的竞争,「在许多地方,但不是全部,这是一个零和游戏」。

报导说,杜如松基本上排除了单边妥协、讨价还价容纳或安抚中国的战略,以及通过和平演变或政权更替改变中国的战略,因为这些都面临巨大障碍而难以成功。因此,「最符合逻辑的剩余选项就是竞争战略」,其重点是削弱中国的实力和秩序,建立美国实力和秩序。「这种战略意在不对称,它部分取自中国1990至2000年代自己的大战略」,以低于中国推动其建立秩序的成本去削弱中国秩序的建立。

杜如松在书中写道,海湾战争后中国寻求以发展不对称武器挑战美国昂贵的武器系统,但现在美国已经更多地借鉴中国的做法,寻求同样的不对称努力。美国具备发展这些能力的技术熟练程度,这些能力不会受到中国自身反介入/区域拒止的影响,而且会使中国在臺湾海峡或东海、南海的两栖作战复杂化,其成本会低于中国所装备的昂贵资产。

书中指出,中国30多年来歷经邓、江、胡、习4届领导人,一直实行削弱美国、取代美国秩序的大战略,根据中国不同时期对自己实力的权衡,这个大战略分为3个时期,分别是邓小平的「韬光养晦」时期、其后江泽民和胡锦涛的「积极有所作为」时期,与习近平「歷史机遇」时期。

杜如松认为,2008年全球金融危机后,中国启动了直到2016年结束的第2次取代美国战略,其目的是在寻求在亚洲建立中国区域霸权的基础。金融危机让北京认为美国势力在减弱,使中国在军事、政治、经济上大胆推行更有信心的政策。2016年在英国脱欧和川普当选之后,习近平启动了第3次取代战略,这次是在世界范围内扩大其削弱美国和建设自身的力度,以取代美国作为世界领袖的地位。

在这种背景下,加上2020年新冠病毒大流行,习近平进行了战略调整,将在争夺全球领导地位的竞争中赶超美国作为其最终目标。在政治上,北京将在全球治理和国际机构中发挥领导作用,分裂美国在亚洲和欧洲的联盟;在经济上,削弱支持美国霸权的金融优势,从人工智慧到量子计算,抢占第4次工业革命制高点;在军事上,“解放军将成为在世界各地设有军事基地、能够在多数地区甚至新领域捍卫中国利益的世界级军队。

美国国家利益中心研究员海尔对这本着作分析称,这本书最重要和最有价值是他驳斥了中国的行为在很大程度上归因于习近平的性格和野心。杜如松非常明确地指出,中国行为和战略中的多数趋势早于习近平就出现了,对于中国战略的演变而言,基于歷史和系统的实力趋势失衡,而非仅仅只是领导人的个性使然。

发表意见

中时新闻网对留言系统使用者发布的文字、图片或檔案保有片面修改或移除的权利。当使用者使用本网站留言服务时,表示已详细阅读并完全了解,且同意配合下述规定:

违反上述规定者,中时新闻网有权删除留言,或者直接封锁帐号!请使用者在发言前,务必先阅读留言板规则,谢谢配合。