向来有故宫「镇院三宝」美誉,堪称北宋「巨碑式」山水画典范,范宽的〈溪山行旅〉、郭熙〈早春图〉、李唐〈万壑松风〉,三幅「国宝」级限展品,各别已是每3年只能露面42天,同时展出更是继2011年后的10年一遇。相较于欣赏各别画中巧妙,难得的合体展出,自然是一窥中国山水颠峰之作的绝佳时机。

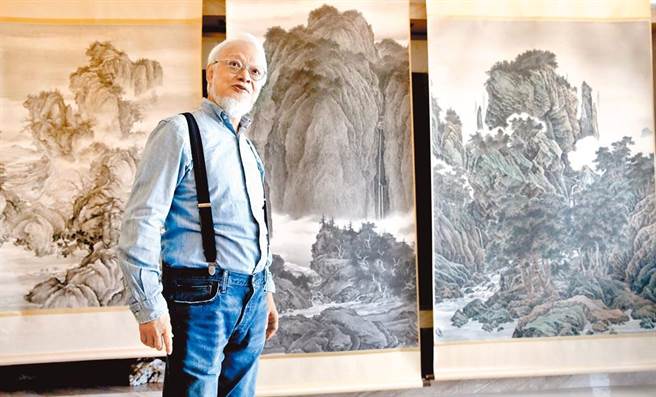

「为了临摹,我贴在故宫的玻璃展柜前用望远镜看了又看,趴在高仿画前仔细端详每一笔一画」近10年来曾实际临摹〈溪山行旅〉、〈早春图〉和〈万壑松风〉的知名画家刘墉,临画的过程彷佛是穿越至北宋,跟着古人的笔一一还原了绘制的过程,他更以当代的科学观点,解读三幅巨碑山水密码。

三幅国宝合体应该看什么?「当然和各别看是不一样的!可以看出构图上的共同手法。」刘墉指出,首先在走进展柜看到三幅画时,会感受到迎面而来三座大山,气势高壮的原因在于山几乎都在画面中央,让人有「走入大山」的临场感,再者同时观看三画,可发现主山之外,构图都是两侧有双瀑,且都有着右向左约15度角的川流。

再者,刘墉教大家观看,三幅画一起看,会发现都是主山堂堂在中间,全部的山势都以中轴线为准,所有的力量向主峰簇峰、聚集,由上到下呈三角形分布,宛如层层迭起的三角形。刘墉也强调,这些共通的「密码」是跟着艺术家领略大山之美的路径,在美学、透视上有一定的道理,却绝不等于每个人只要照着「密码」就能创造佳作。

由三幅作品各别来看,刘墉也教大家看见中国绘画千年前便令人惊嘆之处,既有科学,也有趣味。如范宽的〈溪山行旅〉图,刘墉点出:「范宽的视角就像是搭着直升机在山水前」因此看远景的山、中景的大石、近景的川流时,焦距是一样的,不论远景或近景同样清晰。像范宽这样以一个定点,把从上到下的画面全部衔接在一张画上,正是中国画的「散点透视」。〈溪山行旅〉大气磅礡, 1961年此画赴美展出后,「西画艺术家班宗华看了为之震撼,甚至从此改行研究中国艺术史。」刘墉说。

刘墉指出,看郭熙的〈早春图〉,不难发现山形圆润蕴藉,「像是一颗颗的水密桃!」甚至细看画面中的树枝,不论是朝上的「鹿角枝」或朝下的「蟹爪枝」都带着弯曲的弧度,带有一致性地形成「水密桃」。刘墉解析:「郭熙画山彷佛是把自己投身其中的」后世多称〈早春图〉为「风水画」蕴含五行昌隆之意,刘墉另指出画中细部的建筑、桥、悬崖边都有栏杆,也可看出郭熙的人文关怀精神。

再看李唐〈万壑松风〉,刘墉指出此画的重点是「人在哪里?」相较于〈溪山行旅〉、〈早春图〉像是坐直升机到大山前,李唐更像是走在山路间,全画也不似前二者绘有行态各异的人物、动物,连林间小路都特别隐蔽,却让观者感觉「空山不见人,但闻人语响」。刘墉以宋徽宗曾在画院里以「竹锁桥边卖酒家」出题,李唐只画了一弯水、一条桥,仅从竹林里伸出酒旗,便得了第一的故事为例,李唐的〈万壑松风〉异曲同工,让人彷佛看到高士就在其中!

发表意见

中时新闻网对留言系统使用者发布的文字、图片或檔案保有片面修改或移除的权利。当使用者使用本网站留言服务时,表示已详细阅读并完全了解,且同意配合下述规定:

违反上述规定者,中时新闻网有权删除留言,或者直接封锁帐号!请使用者在发言前,务必先阅读留言板规则,谢谢配合。