澎湃新闻18 日报导,「能用科技解决的事情,就尽量不要用运动员的汗水去解决。」这是中国跳台滑雪科研团队成员江勇的一句话,也是整个中国国家跳台滑雪队的缩影。大陆国家重点研发计画「科技冬奥」重点专项首席科学家、来自上海体育学院的刘宇,是这个团队负责人。他们的工作,是运用人工智慧辅助系统,即时採集运动员起跳角度、空中姿态、速度、距离等数据,给教练团队更好的科技支撑。

调整呼吸,稳住身体,从陡坡飞速下滑,在落差100多米的山地自由飞翔,而后稳稳落地,这是跳台滑雪。起跳瞬间,身体3度的偏差,就会让落地距离相差10米。1989年瑞典选手伯克洛夫,在跳台滑雪世界杯比赛中採用V型技术夺冠,此后风洞试验揭示了这一秘密——与双板平行技术相比,V型技术能让空气升力提高28%。

1924年首届冬奥,跳台滑雪就是正式项目。但在中国才刚起步——只参加过两届冬奥跳台滑雪比赛;北京冬奥申办前,中国只有71名注册运动员;2016年第十三届大陆全国冬季运动会闭幕后,国家跳台滑雪队才正式组建。

如今,大陆国家跳台滑雪队,每当运动员训练时,站在场边的不仅有教练,还有一群科研团队,他们负责採集运动员的训练画面,把经验和感觉变成扎扎实实的资料。

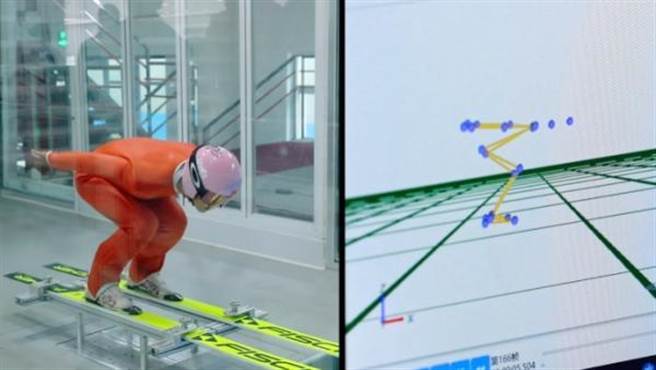

刘宇团队合作开发了基于人工智慧的无Marker点、无干扰的三维动作捕捉技术,「可以多角度为教练提供资料,比如选手的助滑速度、起跳角度、身体姿态、左右对称等,过去只能依靠教练的经验感觉,现在能提供精准量化的快速回馈、技术诊断。」

如果说刘宇团队解决的是运动员训练「质」的问题,那么训练「量」的问题同样需要攻克。

起初,大陆国内没有正规标准的跳台滑雪训练基地,运动员只能前往国外训练。国家集训队副领队王国营形容那段时光:「在国外,每天不是在医院,就是在去医院的路上,因为每天都在摔。」

如何既保障安全,又突破按秒计算的训练时间,答案在涞源国家跳台滑雪训练科研基地。

2020年1月兴建、11月22日交付使用——10个月时间,涞源国家跳台滑雪训练科研基地建成。除了跳台训练,还配有目前世界最大、国内首座跳台滑雪专用风洞实验室,这是提升运动员训练水准的「秘密武器」。

「因为在跳台上运动员的腾空动作只是一瞬间,教练也不能立刻给予指导」,大陆国家跳台滑雪集训队领队许高航解释,风洞实验室可以让运动员进行2-3分钟的连续训练,教练在旁边可以给予很好的指导,帮助运动员形成肌肉记忆。

同时,风洞训练还可以模拟跳台上的风阻,让运动员学会在风阻中控制身体,尝试多种在跳台上想做而不能做的技术动作。

风洞实验室还配备了压力测力台和压力鞋垫,可以观察运动员在助滑和起跳阶段脚底的压力变化,从而更有针对性地提高技术能力。

科技元素不断与跳台滑雪运动产生火花后,中国运动员们逐渐迸发出天赋。北京冬奥会,中国队获得1男2女共3个参赛资格,可参加4个小专案比赛,在获取奥运参赛资格的人数上实现了歷史性突破。

在科技帮助下,18岁的宋祺武在短短三年的专项训练时间里进步迅速,在河北涞源120米大跳台首跳中跳出了141.5米,打破了中国男子大跳台的纪录。更重要的是,在他身后,有17名选手达到北京冬奥最低参赛标准。

发表意见

中时新闻网对留言系统使用者发布的文字、图片或檔案保有片面修改或移除的权利。当使用者使用本网站留言服务时,表示已详细阅读并完全了解,且同意配合下述规定:

违反上述规定者,中时新闻网有权删除留言,或者直接封锁帐号!请使用者在发言前,务必先阅读留言板规则,谢谢配合。