妈妈、姊姊、我,我们三个人加上一台摊车,在夜市里展开新的生活。

—凌性杰 《夜市少年》

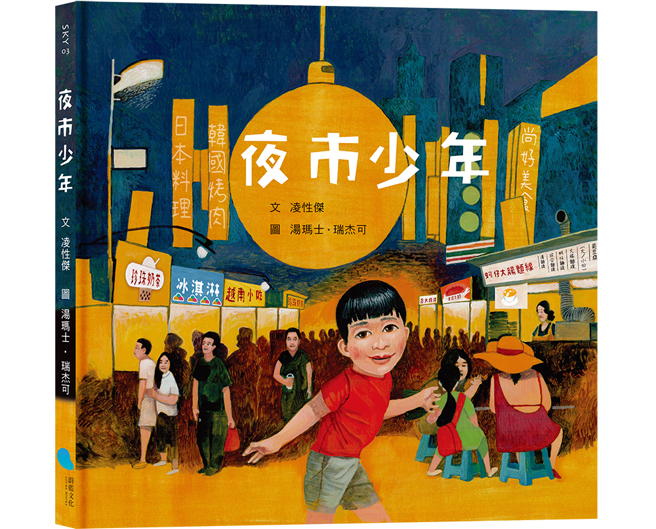

以高雄夜市为舞臺,作家凌性杰将自己的成长心路,以平实温柔的文笔书写转化,并携手捷克画家汤玛士.瑞杰可(Tomáš Řízek),推出绘本《夜市少年》,透过少年的双眼刻画夜市人间百态,也是一段与伤痛和解的成长故事。

「作家在创作的时候会需要一个文学现场,对我来说就是高雄。」凌性杰说。儘管北漂多年,长期定居在臺北创作执教,凌性杰创作的场域始终与故乡高雄紧密相连,他补充道:「这个高雄夜市少年的成长故事,不能在其他地方、不能是其他身份;也不能是其他主题。」

凌性杰回忆《夜市少年》的写作背景:2017年时,他经歷一段低潮,在原本的创作与生活模式遭遇到瓶颈,当时蔚蓝文化出版社的负责人,也是作家的林宜澐带给他一批绘本,图案与文字呼应的微型世界,为凌性杰打开创作的一扇窗,他决定将自己的成长歷程融入书本,为孩子以及未来的少年们,诉说一个穿越痛苦,与伤痛和解的故事。

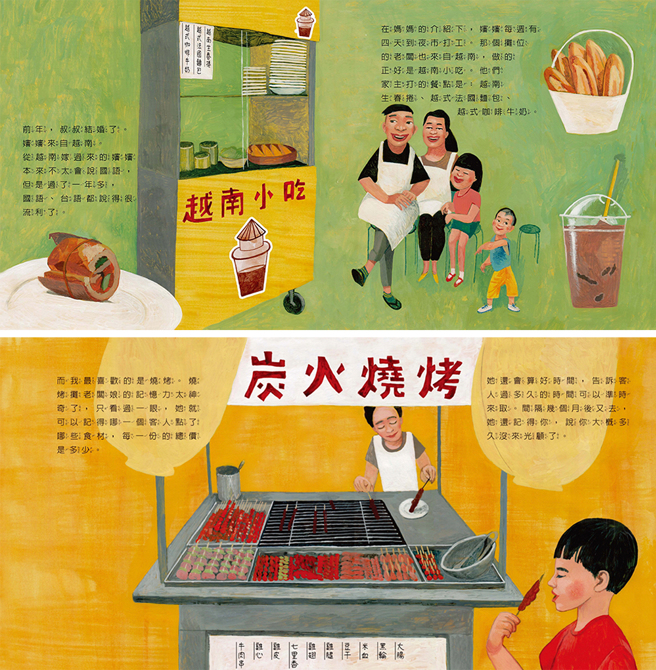

《夜市少年》讲述的是一个13岁的稚嫩男孩,歷经父亲过世与震惊社会的高雄气爆事件,他与姊姊就跟着原在便利商店打工的母亲,离开原本的生活方式,到夜市摆摊维生。少年和姊姊一有空就会到摊位帮忙洗碗,生意好的时候,碗盘洗了一堆又接着一堆。夜市中有咸酥鸡、鸡排、蚵仔煎等琳琅满目的美食,还有少年最爱的铁板牛排与炭火烧烤,附近摊商有记忆力超群的老板娘,还有来自越南的外籍配偶,加上来自世界各地的游客与移工,高雄夜市就像是个小型联合国,充满源源不绝的活力和能量。

许多故事情节来自于凌性杰自身的成长经歷,父亲在他上小学的那一年离世,母亲带着他在仁武市场摆摊卖早餐,像是少年蹲在街上洗碗的画面,就是凌性杰真实的童年回忆。他说:「在菜市场长大的经验,是我成长的重要契因,市场聚集着各式各样不同的人物,而我会观察所有的对象,记录下特别人物,这些都成为日后文学创作的资产。」

凌性杰成长的高雄仁武,过去是中小型工厂林立、劳动人口聚集的热闹区域。记忆中母亲的摊位总会聚集许多劳工朋友,来吃蚵仔麵线、海鲜粥和滷肉饭,补足一天所需的体力。在《夜市少年》书中,凌性杰把场景转到现代,外籍移工成为了夜市常客,他们离乡背井来到高雄工作,在夜市的美食前,卸下一天辛劳,露出快乐表情。「小时候周遭很难遇见外国人,现在夜市很常看到他们的身影。我想藉由小男孩希望移工开心的情节,展现高雄是个包容性很强的城市。」凌性杰补充说。

夜市里五花八门的小吃;以及温暖人心的人情片段,不仅透过文字展现,更搭配汤玛士.瑞杰可色调浓烈温暖的绘图,让热络的南臺湾风情跃然纸上。来自捷克的画家汤玛士.瑞杰可,为了《夜市少年》多次亲自走访夜市现场,观察臺湾夜市的色彩光影、还有在夜市中叫卖的、工作的及逛摊位吃着美食的人们,然后将文字叙述的感官记忆,化为一幅幅鲜明图画,完成凌性杰理想中的华丽之作。

走过失怙之痛坚强长大的夜市孩子,如今已成为教育莘莘学子的高中老师。然而回到故乡高雄,凌性杰还是像书中描述的少年一样,会到住家附近的夜市吃美食小吃,最喜爱的一味是刷着香浓酱料的臺式烧烤。「小时候特别喜欢吃铁板牛排,烧烫的铁板上有麵和大块肉,滋滋烧烫的声响和浓郁香气,充满强烈的感官效果。」他说。

「夜市充满了物质能量的交换,人与人的生存关联也就在这样的空间中得到舒展。」凌性杰说。《夜市少年》是南臺湾高雄市井生活的写照,也是他年少时期的生命歷程,而在温情与美食的背后,凌性杰希望在并非一帆风顺的成长路上,带给自己以及读者们温柔的慰藉。

本文作者:李瑰娴

发表意见

中时新闻网对留言系统使用者发布的文字、图片或檔案保有片面修改或移除的权利。当使用者使用本网站留言服务时,表示已详细阅读并完全了解,且同意配合下述规定:

违反上述规定者,中时新闻网有权删除留言,或者直接封锁帐号!请使用者在发言前,务必先阅读留言板规则,谢谢配合。