一群1990年代末结束採矿生涯的台湾末代矿工,近来又进入矿坑工作,不过他们并非发现新矿脉重操旧业,而是为金瓜石黄金博物馆维修本山五坑坑道,一群70余岁的老年人,不用喝蛮牛、保力达B,一样可以胜任粗重的劳力活。

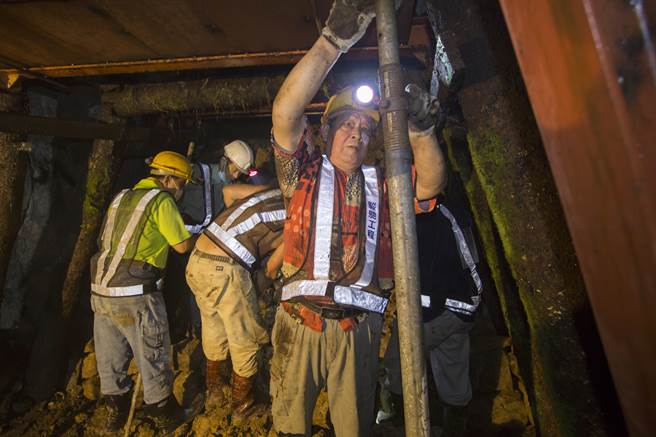

这群老矿工多人已升格为祖父、曾祖父辈,原已散居各地,创设「猴硐矿工文史馆」、近年致力于矿业文史保存及推广的周朝南,一直跟这群老战友保持联繫,在他发出召集令后,当时擅长坑道维修的老矿工立即重出江湖,虽然他们多有尘肺症职业伤害,但在坑道内顶着湿热环境,扛起大石块与钢梁依然游刃有余。

採矿危险性高,大家必须互助合作,发生意外才有机会存活,矿工因而彼此有强烈革命情感,这次参与五坑维修,仍可看到他们互相提醒「注意安全」、「累了就先休息一下」等体贴的互动,与周朝南当年在同矿场工作的妻子吴宝银曾说:「出来看到白天,矿工才能体验到活着的感觉!」如今虽只是观光坑道维修,对已届含饴弄孙年龄的老矿工而言,地底下大家就是同坑一命。

矿坑原本多以相思木搭成俗称「牛条仔」的坑壁结构,在没有预警系统的年代,矿工们有「相思木在嚎,人就要紧走」(意指岩盘即将崩塌,相思木受挤压发出声响,就要赶快逃命)的经验谈,在长年渗水的五坑相思木支架已有部分腐朽,黄金博物馆遂编列2000万预算整修。 这项工程本由其他团队得标施工,但其中矿坑坑道维修有其专业与难度,馆长谢文祥为求安全及品质,找上这批经验丰富的老矿工担任工程顾问,配合得标厂商负责其中180公尺长的五坑翻修工程,主要是置换老旧相思木梁柱,改用钢梁、钢板加灌水泥材质,虽然略失老矿坑原味,但顾及坑道本身孔径大小,为确保参观民眾安全,另外也考虑因老矿工多已年迈,如续用木构造,将来维修可能后继无人,馆方只好做出这个选择。

金瓜石出产金、铜等矿物,日本统治时期产金量曾居亚洲第一,旧本山矿业全盛时期有九座坑道,位于海拔约295公尺山腰处的五坑,原有70公尺长的平坑,2004年在原本坑上方开挖长约110公尺的新坑道,与旧坑道相连为180公尺,供民眾体验早年矿工採矿情形,由于金矿矿坑不像煤矿坑有瓦斯气积存矿层中,老矿工修復时得採用焊枪等产生火花的工具接合钢构,有利于掌握施工期程,民眾有机会于9月重见完工后的新坑道。 在施工吵杂声及焊接火花产生的焊锡烟雾中,打赤膊挥汗如雨的老矿工重回当年工作情境,坑道地面上不仅留着他们的汗水,也留下他们保存矿业文化的用心。

发表意见

中时新闻网对留言系统使用者发布的文字、图片或檔案保有片面修改或移除的权利。当使用者使用本网站留言服务时,表示已详细阅读并完全了解,且同意配合下述规定:

违反上述规定者,中时新闻网有权删除留言,或者直接封锁帐号!请使用者在发言前,务必先阅读留言板规则,谢谢配合。