因为刻骨铭心地痛过,知道自己除了勇敢而别无选择,所以他们成为最乐观、最坚强,在战地里、枪口下也不忘微笑的一群人。

二○二二年,夏

刚放下已经入睡且满三个月的孩子,我匆匆收拾好厨房与客厅,拿着泡好的咖啡坐在沙发上,想藉机喘口气。打开FB,回顾功能立刻跳出一连串去年的今日所发出的动态:

二○二一年四月以来,我的内心始终卡着一股强烈「罪恶感」,这些罪恶感常在我觉得快乐的当下冒出,给予重重的一击。

以色列对巴勒斯坦的镇压手段在五月后愈来愈激烈,事情一件件爆炸开来,我几乎每天都处于挣扎、濒临崩溃与失控的边缘。我焦虑到几乎每隔几分钟就要拿起手机看看有没有人传讯息给我,不断刷新社群媒体的消息,紧张到追着各个在巴勒斯坦现场做直播、拍影片的巴勒斯坦记者与人权运动分子的帐号;我害怕收到在加萨走廊(Gaza Strip)家人的讯息,但更害怕没有听到他们的消息―没有消息,可能就是坏消息。

以色列的镇压、巴勒斯坦人的抗争持续好几周,我的焦虑与压力节节高升,脑中只剩必须不断书写巴勒斯坦故事的使命,不得不退掉当时博士班开的暑期课程。

以色列结束连续轰炸空袭加萨走廊后,我内心深知这绝对不是终点,继续每天阅读、书写、分享一切相关资讯,终于,我撑不住了,我好累,我想休息。但同时,我厌恶这种想法,严厉地责问自己─妳凭什么休息?妳凭什么觉得累?妳天生就像含着金汤匙出生的孩子般,有一本让妳可以去许多国家旅行的护照,说走就走;妳高枕无忧地定居在和平且安全的加拿大,不需要担心无家可归的问题,不需要担心今晚有没有饿肚子的可能,妳已经享有这么多巴勒斯坦人梦寐以求的「特权」了,巴勒斯坦人们却天天都在生死之间徘徊。

我对自己的快乐产生质疑与罪恶感,这一切都好难。有时我甚至开始羡慕那些对世界上不公不义之事一无所知的人们,至少他们可以天真地尽情享受生活,不需要对自己感到快乐而充满罪恶感吧?

读着这些动态,我的心和思绪就飘回去年的这时,眼泪竟然扑簌簌地落下,我还清楚地记得那些心跳加快、随时随地紧绷的日子。

二○二一年五月十日起,国际主流媒体开始大篇幅报导以色列遭到驻点加萨走廊的哈马斯组织(Hamas)攻击,这些英文媒体的内容描述大多是这样:「以色列和管理加萨走廊的哈马斯政权开火『交战』,为了防御国家安全,以色列不得不向加萨走廊进行轰炸」。

以色列展开对加萨号称「自卫还击」的大规模空袭轰炸,前以色列总理班杰明.纳坦雅胡(Benjamin Netanyahu)在十六日公开表示,以色列大型空袭的目的是让驻点在加萨内的哈马斯组织「付出惨痛代价」。加萨日夜受到轰炸,截至五月十七日,加萨共计至少二百人身亡,包括六十六名儿童,数千人受轻重伤;而以色列则有十三人身亡,包含二名儿童。

实际上,以色列空袭巴勒斯坦而成为国际焦点之前,紧张情势早已升温。以色列与哈马斯的纷争并非单一事件,若从短期背景来看,实质导火线有三。第一,归咎于以色列强迫在东耶路撒冷(East Jerusalem)谢赫贾拉(Sheikh Jarrah)社区的巴勒斯坦人迁村;第二,在斋戒月期间对阿克萨清真寺(Al-Aqsa Mosque)发动武力攻击;第三,来自于以色列在巴勒斯坦长达七十三年的殖民军事统治与种族隔离政策。

谢赫贾拉社区位在东耶路撒冷,东耶路撒冷一直都被视为未来巴勒斯坦独立建国后的首都,然而,以色列政府坚称耶路撒冷为以色列不可分割之唯一首都,导致耶路撒冷的所有权一直是烫手议题。一九四八年,以色列建国后,超过七十五万巴勒斯坦人被迫迁徙、流亡成为难民,其中约三千名巴勒斯坦难民来到谢赫贾拉定居。在联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处(UNRWA)与约旦在一九五六年的协议下,这些难民家庭应于三年后获得土地拥有权,但一九六七年的六日战争后,以色列违反国际法占领东耶路撒冷,除了谢赫贾拉社区外,许多巴勒斯坦家庭也不断面临随时被赶出家门的命运,二度成为无家可归难民。

二○二○年十月,全球仍笼罩在新冠疫情的阴霾时,以色列法院毅然决然裁定,新入住的以色列屯垦居民,将「合法拥有」住在东耶路撒冷谢赫贾拉社区内巴勒斯坦所有的土地、房屋。共计十二个巴勒斯坦家庭突然面临被以色列警察与军队驱逐出家门,强制将家族自一九四八年就居于此的家园、土地「让」给以色列屯垦居民的境遇。法院甚至命令这些即将无家可归的巴勒斯坦家庭,需要支付二万美金的法律诉讼费给即将接手他们家园的屯垦居民。这些家庭与来自各地声援的巴勒斯坦人和人权运动者表示他们将坚守家园,不愿意搬家。二○二一年四月三十日到五月一日间,以色列屯垦居民在军警的护送下进驻谢赫贾拉社区,以色列军警全副武装非法强制驱离当地的巴勒斯坦家庭,多名巴勒斯坦人被打伤、逮捕。当时联合国向以色列发出警告,根据国际法,以色列在非法侵占的东耶路撒冷进行强行驱逐行动可能构成「战争罪」。这起事件引发国内、外的巴勒斯坦人震怒,谢赫贾拉不是第一个因为要让以色列屯垦居民非法入住而被踢出家园的社区―以色列在过去十几年来不断非法扩增屯垦区,占领在东耶路撒冷与西岸属于巴勒斯坦自治区范围的领土。东耶路撒冷的特殊地位让这个事件如滚雪球般,引发许多巴勒斯坦人自发地从各地来到谢赫贾拉静坐抗议,但同样遭到武装警察与屯垦居民暴力对待。一直到今天,还有数个在东耶路撒冷的巴勒斯坦家庭,每天受到屯垦居民与以色列警察的骚扰、警告,随时可能被赶出家园。

二○二一年五月七日是斋戒月的最后一个星期五,穆斯林视这一天为最神圣的星期五礼拜,数万名巴勒斯坦人来到伊斯兰第三大圣地―位在耶路撒冷的阿克萨清真寺进行朝圣礼拜。正当礼拜平静进行时,以色列军队突然闯入,不分男女老少,向巴勒斯坦穆斯林丢掷声光手榴弹、催泪瓦斯,扫射橡皮子弹。路透社(Reuters)报导,单这一天就有至少一百八十四名穆斯林礼拜者受伤,其中八十八名伤势严重。第一波武装攻击后,以色列军队并未罢休,接下来的几天里,继续天天发生相同状况,更数次无差别攻击在耶路撒冷旧城内的巴勒斯坦民眾。

此时,位在加萨走廊的哈马斯发声,要求以色列必须立刻停止在耶路撒冷圣城的暴力攻击,否则将发动还击。但以色列毫无停止攻击之意,于是,哈马斯发射火箭炮,以色列则还以连续十几天的无差别空袭轰炸,国际主流媒体就是在这个时间点开始关注、报导。

即便巴勒斯坦民眾手无寸铁,没有武器枪枝,但他们有的是尊严与不屈不挠的勇气。二○二一年四月到六月的抗争时期,每个巴勒斯坦人几乎手机、相机不离手,无时无刻将以色列军队的暴行在社群媒体上直播,传送第一手正确消息与影像。即使社群网路平臺(如FB、IG)不断尝试压制消息,将这些直播或影片下架,但关掉一个,还有更多拿着手机站在前线的巴勒斯坦青年,年轻一代的声音已经不再单单仰赖主流媒体,他们知道,自己的国家与自由需要靠自己奋斗、争取。

由于这些自网路传出的第一手资讯,巴勒斯坦西岸、以色列各城市乃至于世界各地,开始出现声援耶路撒冷与巴勒斯坦的声音,许多人民自发性发起的大型游行运动在各大城市萌芽,过去在主流媒体内销声匿迹的「巴勒斯坦之声」开始引起愈来愈多人关注,甚至连国际影星、名流与名模都在个人平臺上声援巴勒斯坦,各种以 #Hashtag 串联起来的社群媒体力量渐渐成形。

愈来愈多人了解:巴勒斯坦不是在军事、行政、经济对等的状态与关系下和以色列「打仗」,这不是一场「战争」(war)或「衝突」(conflict),而是巴勒斯坦人自一九四八年以来,努力争取基本人权,以及国家自主、生存和独立权的反殖民运动。

在国际经济政治操作、主流媒体影响下,许多人长久以来已经习惯以「衝突」理解以巴关系的观念―包括在臺湾的阅听眾,这是需要时间慢慢解构的问题。单以二○二一年的事件为例,大多数西方主流媒体直到哈马斯向以色列投射火箭炮前,对以色列在清真寺攻击平民、违法驱离巴勒斯坦家庭一直保持沉默,而只在哈马斯攻击以色列后开始报导,更忽略交代以色列身为殖民政府的脉络,便容易误导本来就对这个地区的歷史背景不太了解的阅听眾。

再加上,哈马斯长期被以色列与欧美国家以恐怖分子建构起来的印象,也让巴勒斯坦人民起义运动被蒙上一层阴影。一旦仔细了解背后的歷史就会知道,哈马斯约兴起于一九八七年,但巴勒斯坦的人民起义运动自一九四八年以色列建国后就从没间断过,哈马斯还没出现前的每一个巴勒斯坦人起义组织无论使用什么方式抗争殖民,总会和恐怖分子画上等号。

写文章时,我已经预期有读者会问:「为什么没有以色列的声音?」套句「黑人的命也是命」(Black Lives Matter)人权运动者的话―在以巴关系中要求「平衡」的声音,就像在「黑人的命也是命」运动时大喊:「大家的命都是命」(All Lives Matter)。衝突与战争代表双方有平等的武力进行杀戮,但拥有全世界数一数二科技军事武力,以及美国、加拿大各国每年金援数亿美金的以色列,与无实权的巴勒斯坦自治政府、无武器的巴勒斯坦人,真的不能用同一把尺衡量,以巴双方不是对等关系,不能放在天秤上要求「公平」报导。

「公平」的准则由谁决定?难道,同时囊括以色列与巴勒斯坦的声音就可以称为平衡吗?那么,刻意不写出来的歷史脉络、前因后果,是否就因此误导阅听眾呢?

再者,恐怖主义由谁定义?如果你知道诺贝尔和平奖得主纳尔逊.曼德拉(Nelson Mandela)曾被列在美国恐怖分子名单,还会觉得这些定义绝对正确、黑白分明吗?

每一则故事都有一个视角,一如我们所知的歷史,都是由特定史观所书写传续下来的。这不代表该视角正确或错误,但表示还有其他视角被刻意忽略,而我们在成长过程中吸收的资讯、知识和所认知的「事实」,是否都是这样靠着某一视角累积下来呢?

这便是我编写本书的初衷,希望能够让每个阅听眾看到一个新的视角,听到一些以前不曾听过的故事。我的故事从来就不是用来「说服」任何人改变立场,也不希望阅听眾看完这些故事后就定论任何事件的对错。相反的,我仅希望能够透过真实的人物故事,把巴勒斯坦的声音传递出去,让这个已经消失在主流媒体中,也鲜少以中文书写介绍的声音能够被更清楚地听见。任何阅听眾们看完本书后,都可以自由选择要不要看更多相关资讯,自行判断与判读其他相关文章。

除此之外,我也希望破除一些阅听眾对巴勒斯坦的「刻板印象」。巴勒斯坦人世代经歷压迫与暴力,但几乎每一个人的脸上都充满笑容,乐观积极的态度让人不得不心生好奇,是什么原因让他们在最艰困的生活里还可以正面而快乐?在那片土地上,我找到了答案。

许多人好奇,为什么我在臺湾土生土长,和巴勒斯坦八杆子打不着关系,却会毅然决然地踏上这条报导、记录、书写,最后成为巴勒斯坦研究学者的路上呢?更有人误以为我是不是因为嫁给巴勒斯坦人才这么支持他们呢?我也曾经是个懵懂、不太知道关于以巴知识的人。大学进入阿拉伯语文学系以前,甚至分不清楚阿拉伯国家有哪些,而在推甄面试时大胆说出想去阿富汗做战地记者这种无知言论。

许多人曾问我为了什么目的书写?我看到的「真相」是什么?

这些问题,希望在阅读完本书后,能够带给大家一些反思的机会,我相信每个人读完后的想法与对以上提出的问题,都会产生不尽相同的答案。

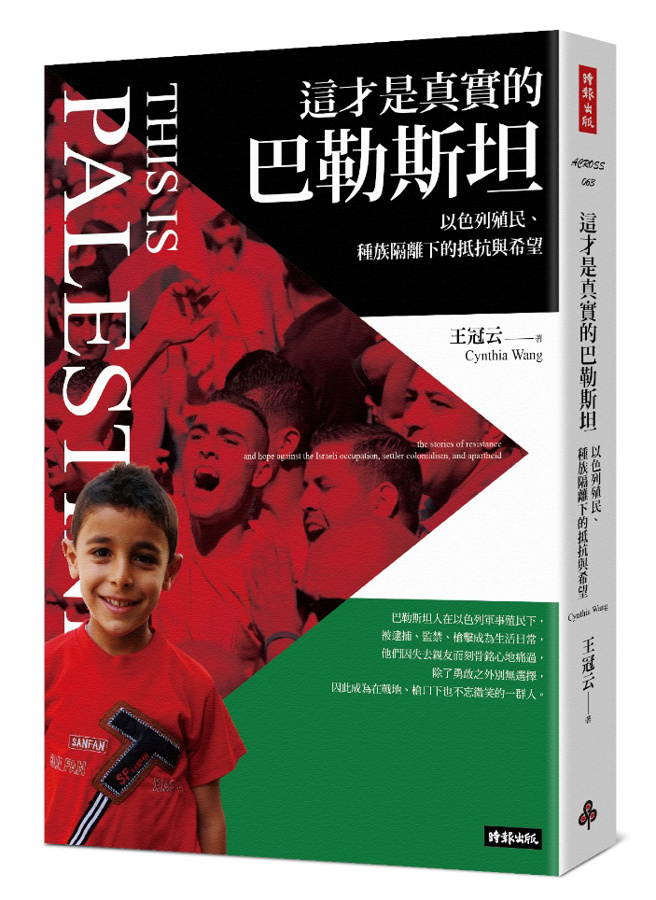

(本文摘自《这才是真实的巴勒斯坦:以色列殖民、种族隔离下的抵抗与希望》/时报出版)

【内容简介】

听见巴勒斯坦的声音,看见巴勒斯坦人的身影

「我们看得见那片蔚蓝的天空,看得见那片辽阔的大海,但哪里都去不了,生活还要过下去,你说我们享受人生吗?我们的确享受,因为根本不知道明天还会不会活着。」

「只有正视难民的源头,才能让这个问题真正在未来被和平解决。」

「在以色列不容许有不同的想法,尤其不容许你不把巴勒斯坦人或阿拉伯人视作敌人。」

「在加萨,最让我感动的是这群人对生命的渴望,他们在夹缝中求生存,仍努力微笑,用最有创意的方式面对生活中各种不方便。」

巴勒斯坦人歷经逾一甲子的军事殖民暴力,以色列在其境内拓建一座座犹太屯垦区与检查哨,高筑一道道隔离墙硬生生划开这块「流着奶与蜜之地」,阻隔了数不尽的家庭与有情人,埋下了世代难解的纠葛情仇,和平之路遥遥,乡关何处?

巴勒斯坦人并非国际主流媒体报导下的恐怖分子和反犹太主义者,而是努力在自己的土地上争取基本人权,积极为国家生存和主权独立而进行反殖民运动的勇者。

数百万的巴勒斯坦人经歷着怎样的生命故事?他们因失去亲人而刻骨铭心地痛过,除了勇敢之外别无选择,因此成为在战地里、枪口下也不忘微笑的一群人。

亲眼目睹的种种激起作者传媒人的使命,藉着文字与影像记录下亲身经歷、感受的以巴现场,传递鲜少进入国际媒体视野的角度给阅听读者,期待有一天,世上有更多人愿意一起匯集出改变这块土地征战纷扰的力量。

为了探索巴勒斯坦人的真实故事,作者展开一系列的人物採访,包含移居各国的巴勒斯坦难民、以色列将军之子和锡安主义者等,为巴勒斯坦人谱写脸孔的同时,也为他们撕下难民的标籤,还原其身而为「人」的尊严。

【作者简介】

王冠云(Cynthia Wang)

以巴关系研究学者,跨国跨语言自由记者,作品内容横跨影像与文字,长年于《换日线》开设专栏,专题包含〈墙内;墙外〉与〈撕下难民的标籤〉。其他作品可见于《苹果日报》、《报导者》、《关键评论网》,目前在加拿大研读传播与文化博士学位,研究主轴包含跨国女性主义、殖民主义与巴勒斯坦,多次在相关期刊与会议中发表学术作品。

自大学主修阿拉伯语文学系,双主修新闻学系始,便一脚入了中东这块神秘土地。二○一六年完成于英国伦敦政经学院的传媒硕士学位后,决定直赴中东火药库:以色列与巴勒斯坦,开启了与巴勒斯坦的不解之缘。

巴勒斯坦,一个曾经只是在新闻媒体上读到的战争名词,一个在Google地图上没有名字的国家,一个国土与以色列边界重合的地方,一方自一九四八年起战争死伤从未止歇过的土地。土生土长于臺湾的王冠云,是一个局外人,但女儿和儿子身上皆流着一半的巴勒斯坦血液,使她同时拥有局内人的身分。以与主流媒体不同的角度,她立志为臺湾的阅听眾记录、写下那片土地上未曾被人听过的故事。

发表意见

中时新闻网对留言系统使用者发布的文字、图片或檔案保有片面修改或移除的权利。当使用者使用本网站留言服务时,表示已详细阅读并完全了解,且同意配合下述规定:

违反上述规定者,中时新闻网有权删除留言,或者直接封锁帐号!请使用者在发言前,务必先阅读留言板规则,谢谢配合。