社会文化发展与时代变迁有紧密的关系,不同时代背景的民眾拥有其当地文化薰陶的美学观、艺术表现力与鑑赏力。传统社会民眾生活普遍勤俭纯朴,一些身障者在处事或行动时会遇到困难,但是有些身障者却拥有更坚强的毅力与生命力。我们经常思考,为何有些视障者的音乐表现力特别强,不论是歌乐演唱或是器乐演奏,都能有精湛感人的表现,这应该是他们的乐感非常好,并且拥有勤练乐器的耐心、专注力与毅力。本文将分享视障者阿炳(华彦钧)以胡琴泣诉其悲苦之情怀;陈达、杨秀卿透过弹奏月琴吐露心声的感人乐章……

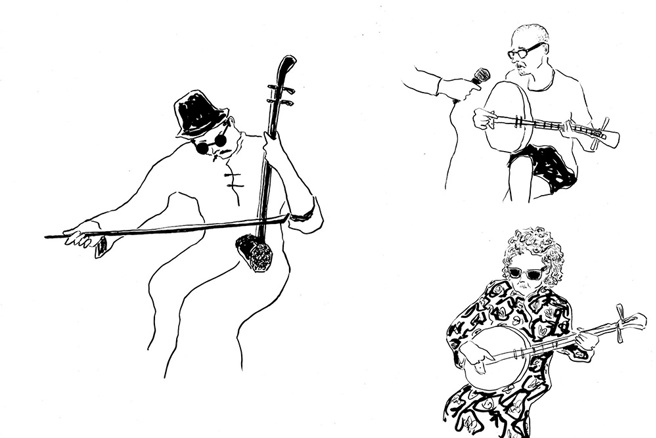

悲苦情怀音乐的创作者:阿炳(华彦钧)

1893年出生的华彦钧,小名阿炳,父亲是音乐素养佳的道士,他从小受到父亲严格训练,擅长演奏笛子、琵琶、二胡、鼓等乐器,10几岁时对民歌、戏曲有浓厚的兴趣与爱好,经常向各地民间艺人习艺,更增添了他音乐内涵与深度表现的养分。阿炳天资聪颖,乐感佳是他与生俱来的天赋,但他也曾经过苦练的阶段。父亲规范他吹笛时要在手腕上挂着铁秤砣,训练腕力;练习二胡与琵琶时,琴弦在手指尖上要刻出痕迹,或磨出水泡才能休息;学击鼓必须在寒风中击打石头,增强力道等。他透过恒心与毅力,日復一日练就一身本事,但在这多才多艺的形象背后,却有一段凄凉的人生故事。

阿炳身世坎坷,35岁目盲后生活穷困潦倒,又染病于身,只能靠沿街卖艺来维生,他将身世凄苦之情境与感受融入音乐中,演奏出二胡曲《二泉映月》,这是一首感人肺腑的名曲,流传至今仍为音乐界所欣赏与歌颂。阿炳也将当时茶馆、酒馆、烟馆里听到的一些新闻趣事,改编成合押韵的歌乐,而受到民眾喜爱,人称当地最受欢迎的新闻说唱大师。阿炳晚年的音乐中有浓厚的生命情怀,技巧表现出神入化,而受到音乐学术界的重视。他的作品在困苦的生活中大多已散佚,透过学者们的记录,目前仅留下《二泉映月》、《听松》、《寒春风曲》3首二胡曲,以及《大浪淘沙》、《龙船》、《昭君出塞》3首琵琶曲,而这些乐曲都是传统音乐的经典之作。

感人肺腑歌谣的吟唱者:陈达

从台湾最南端的恒春半岛,遥远地传送出悠扬地歌声「思啊想啊起……啊喂……嗳唷喂……」,这一首大家耳熟能详的《思想起》是恒春地区的代表歌谣之一,不仅曲调哀怨感人,由民间艺人所创发的唱词,亦是珍贵的本土民间文学作品。这首歌谣就是由1906年出生的陈达以月琴伴奏在当地即兴传唱,而后流行于各地的知名乐曲。由于此曲富有浓浓的思念感伤情怀,透过陈达苍劲的音色,与月琴嘹亮的声响配搭,自由地唱出民间疾苦之生命情怀,能带给人无限思古之幽情,无怪乎能流传久矣。

《思想起》唱词是七言四句体,首句前有歌头,第2、3、4句末以「啊喂」、「嗳唷喂」等虚词收尾非常规律,但是陈达自由节奏风格的又吟又唱表现,形成他的个人特色,音乐学者许常惠说他是「未经人工改造的游唱诗人」。29岁因病而有眼疾的陈达,以他过人的乐感,以及编创词曲的说唱能力,在南台湾农村走唱了40年的台湾念歌,有长篇的叙事题材,如《阿远与阿发父子的故事》;也有短篇的即兴之作,包括感谢、祝贺、劝世、写景与爱情等题材。1981年陈达因罹患眼盲、耳聋而回到恒春故乡,他的传奇一生极重视品德,认为只要努力奋斗,过得积极无愧于心,生活就会安乐。

如泣如诉念歌的走唱者:杨秀卿

念歌是台湾的一种说唱艺术,以大家耳熟能详的歌谣,依字行腔地传唱在地故事、民间故事或歷史故事。念歌者必须具备音乐、口头文学素养,以及即兴创作能力,在台湾最具有代表性的艺师就是1935年出生的杨秀卿,她曾获得第11届国家文艺奖,又被文建会指定为「重要传统艺术说唱(念歌仔)保存者」,俗称「人间国宝」,以及受聘为第1届「臺北传统艺术荣誉艺师」,也曾获得总统颁发褒扬令。这些荣誉是因为天资聪颖的杨秀卿有过人的乐感,以及刻苦耐劳、勤奋学习的强韧生命力。

杨秀卿生于传统社会的清寒家庭,4岁失明,10岁学念歌与演奏月琴,13岁开始卖艺自力更生,生活困苦。初学念歌时,她理解必须要有特色才能吸引观眾,所以她汲取当时极受欢迎的歌仔戏养分,并灵活运用其曲调与口白于念歌中。又为使观眾能易于理解情节,在唱曲前增加一段说白介绍人物与内容,或是将部分唱词改用说白,让说与唱交替呈现,以增加变化色彩,创发「改良式念歌」。她重视念歌中不同角色的声情,为强化人物形象与情节张力,各角色以不同音色、音量、力度,与不同口气表现,非常受欢迎。她也将戏曲故事与新闻时事改编成念歌的段子,这些都是她的特色与过人之处,并留下了《劝世歌》、《游西湖》、《周成过台湾》、《山伯英台》、《吕蒙正抛绣球》、《哪咤闹东海》、《念啥咪歌》等经典作品。

传统社会中身障者谋生不易,但有些人却能在艺术上开创出不凡的成就,他们不仅超越自己的身体障碍,更超越以往的艺术水准,创造出具有个人特质的艺术作品。本文所述3位身障者在窘迫的生命里,音乐成为他们的生活重心,他们是具有乐感的视障者,不仅记忆力、模仿能力与表达能力强之外,更能透过细微而灵敏的触感,展现生动和丰富的再造想像力,结合其生命的故事,在说唱与器乐演奏中,摸索出一条适合自己的发展道路,因而为表演艺术留下许多令人感动的音乐作品。

音乐小学堂

视障音乐家走唱的好伴侣:乐器与乐感

传统乐器中,月琴、大广弦等音色与表现不但引人入胜,也特别容易上手。因此对视障音乐家来说,选择这些乐器作为伴奏或诠释的主角,是自然产生的。此外,特殊环境也是视障演奏家活动的温床,例如恒春地区传统社会的生活环境,民眾多以务农或渔业为生,工作之余弹奏月琴唱民歌作为休閒娱乐。就像陈达从小并没有接受系统性的教育,既不识字也不懂乐谱,但是他的乐感超越一般民眾,不仅无师自通而能流畅地弹奏月琴,还能同时即兴唱出自编的歌词述说故事。

乐感是指对音乐的感知,具体内容包括:节奏感、音程感、旋律感、音色感、音质感、强弱感、力度感与和声平衡感等等。尤其视障者往往听力特别好,如果能拥有细腻和丰富的乐感,在接触到美的音乐时,不仅在心灵上会产生更大的共鸣与回响,还能将内心世界的感受与心声,透过感人肺腑的音乐传递给社会大眾,而产生令人刻骨铭心的音乐篇章。他们不仅能将生命中所经歷的故事,透过歌乐或器乐侃侃而谈、细细诉说,并能结合时事创发歌谣或说唱艺术,达到宣扬社会文化与娱乐的效果,因而留下许多经典作品,带给后人无限的思念与感动。

本文作者:施德玉 (国立成功大学艺术研究所特聘教授)

(本文摘自《PAR表演艺术3月号第352期》)

发表意见

中时新闻网对留言系统使用者发布的文字、图片或檔案保有片面修改或移除的权利。当使用者使用本网站留言服务时,表示已详细阅读并完全了解,且同意配合下述规定:

违反上述规定者,中时新闻网有权删除留言,或者直接封锁帐号!请使用者在发言前,务必先阅读留言板规则,谢谢配合。