台湾女装品牌So Nice创立超过20年,最近在重新寻求品牌定位升级的过程中,被当头棒喝。

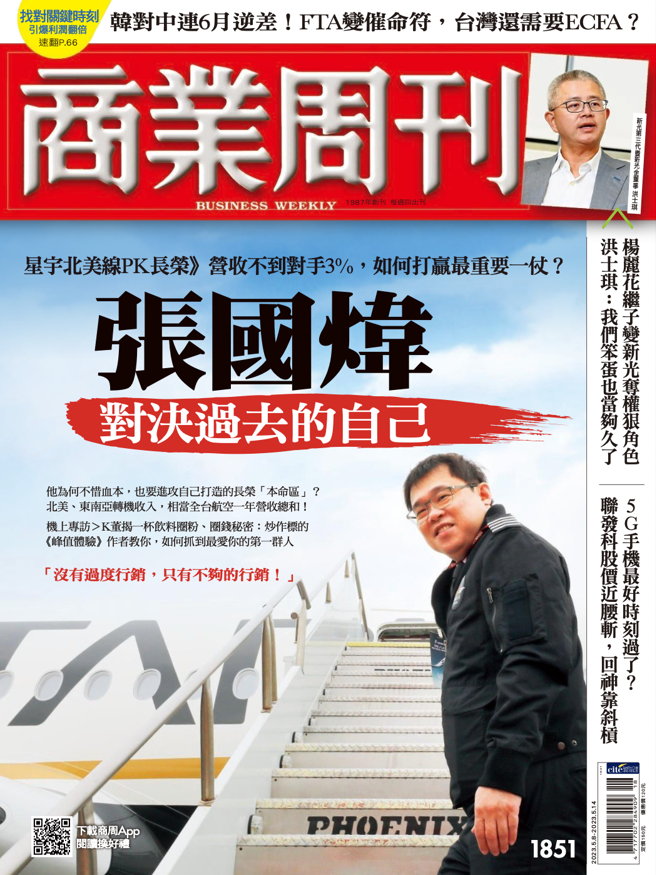

「去年底在零售圈非常红的一本书叫作《峰值体验》,我读了这本书,还带公司6位一级主管上这门课;20分钟后,我就后悔没把全部一级主管找来上……,如果这辈子只挑一门课来上,我会选『峰值体验』,」So Nice负责人、信宏国际开发总经理李宥宏说。

《峰值体验》的作者,真观顾问创办人—汪志谦,40岁不到出任跨国网路设备商合勤科技品牌负责人,3年内将品牌价值增加1亿5千8百万美元,成为台湾前10大品牌,累计服务全球80多个产业、逾200家企业品牌主,协助华航与中国最大知识付费平台喜马拉雅、腾讯、豫园等企业突破瓶颈。

这次,他与商周集团执行长郭奕伶对谈的主题是,在流量越来越贵的时代,如何重新定位自己,掌握关键时刻影响对方的决策。其中,3个你我最常踩的行销迷思坑,值得注意。

商周集团执行长郭奕伶问(以下简称问):为什么此时特别要来谈这个峰值体验?你看到企业什么痛点正在发生?

汪志谦答(以下简称答):根据2002年诺贝尔经济学奖得主卡尼曼(Daniel Kahneman)的「峰终定律」,消费者最记得体验的最高点、最低点和终点3个时刻,这3个时刻最容易进到心智、留下印象;「峰值体验」(Moment of Truth),就是在高点和终点创造最佳体验。

为什么要了解峰值体验?消费者获得讯息的方式,产生重大变化,很多企业做了一卡车行销活动没有用,以前流量红利更多,但现在做一堆也不会有用。

以前的行销是打电视广告、打传媒等方式,然后消费者才去这个线下的便利商店或超市,极没效率;看完抖音直接买,更加高效。如果不在关键时刻做行销,你根本非常浪费。

所以为什么要讲「峰值」体验,答案就是因为已经越来越多时刻行销无用。

问:我想举个反例:像Ikea这类注重线下体验的实体店,也需要这样强调线上串流到线下吗?

答:我并不是完全否定线下,而是网路上直接买效率更高,现在更多人赚效率的钱,线上看完直接买,送到你家,有后续问题可以立刻退费。我现在越来越认为效率才是最重要。

线下什么时候才可以有效?答案是:溢价(Price Premium);你在线上听课990元,你线下课看到老师本人,不好意思就是1万多。所以不是否定线下,而是重体验的关键时刻越来越多,要更有效的方法切入关键时刻是重要的。

没有洞察、被存量绑架

很容易把客户榨乾

问:以前最常讲开发新客户跟留住旧客户,但是拉新的成本是留存的5倍,所以反而应该好好经营超级用户?

答:增长有两个逻辑:增量增长和存量增长,前者是你刚讲的拉新,这是一个惯性,如果你公司的增长,都是靠增量增长,必须不断的做进店转化,也就是增量。好比之前中国电商,流量红利很多,都是增量增长,大家就不管所谓的存量。

但流量越来越贵,如果消费者只买一次,都不划算,要解决这个问题,答案就是存量。存量的重点是,买完一次能不能再买?就是你刚讲的「超级用户」,做存量的容易把客户榨乾,被存量绑架,漏了增量。实际上增量跟存量,两个都要。

问:对品牌公司来讲,要吸客还是留客?那你看到这么多公司,没有办法把吸客、留客做好,你觉得最关键的原因是什么?

答:简单讲,增量跟存量要的是不一样的。

我有个客户是宠物医院,昨天在为他们做客户访谈。我们访谈了「不爱你的人」,跟客户想的完全不同,我们问消费者,你知道这家公司是大、小还是连锁?他说这肯定不是连锁,因为每一家店的柜台长得都不一样。实际上客户有100多家连锁店。接着问消费者觉得医师专不专业?答案是不专业,因为在每只宠物诊疗结束后,没有消毒。这跟客户想的完全不同。

我把消费者分为4类:爱你的人、不爱你的人、爱过的人和未曾爱过的人。

旧的行销方式为什么被存量绑架?简单讲,旧方法访谈的消费者都是现有消费者,不会问「为什么别人不来买我」、「那些人到底怎么想」,没有洞察,就会越来越被绑架。反映出品牌公司最大的问题,搞不清楚爱你的人跟不爱你的人要的不同,增量和存量的来源不同。

问:增量跟存量的思维不同,这是个很大的迷思。可能很多公司认为,让用户爱我不就应该是同一个逻辑吗?譬如可口可乐,无论增量跟存量,大家不就爱那个口味、感觉,然后可以让你身心焕然一新,增量跟存量会有什么差别?

答:再举一个案例,我有个客户卖黑巧克力,他们是一个增量增长型公司,因为复购烂到爆,营业额停滞。关键在卖得最好的78%黑巧克力,用健康诉求打动人心,所以增量做得好,可是难吃到爆炸,留下来的客人,不是为了健身,就是心臟有问题。只要不好吃,人绝对不会复购,用健康可以打动人,增加增量,可是人性它就没可能。

问:这是新品牌,增量、存量不同,但对老品牌,增量跟存量会不一样吗?对于那些百年品牌,增量跟存量到底会差在哪里,为什么可以同一个口味、同一个诉求维持百年?

答:当然不一样。以《商业周刊》为例,现在爱看纸本杂志的存量是一类人,现在增量更多是年轻人,他们跟存量(那一群人)想的当然不一样。最重要是要打破对增量跟存量的迷思。

举Godiva为例,很多人觉得Godiva老品牌、太甜了,不想吃,并不是全部人都在买Godiva,现在有各种取代性,好比刚才说的黑巧克力,然后找网红来代言,这个增量跟存量便有很大的差异。

问:简言之,品牌会老化,人也会老,所以年轻人要的,永远跟老人不一样,品牌也应该要与时俱进,也就是在增量跟存量做差别的设计跟对待。

答:你需要洞察消费者的认知,跟你想的有什么不同;如果爱你的人和不爱你的人都不了解,怎么可能去服务他们?好比刚才说的Godiva,有人就是爱吃甜,但有更多的消费者不这么想,觉得命比较重要,所以如果继续用你那一套,没用了啦!

问:我们过去学一大堆行销要了解消费者,为什么很多人还是无法有所谓的消费者洞察?是选的样本错误?问的问题错误?还是方法错误?为什么消费者洞察这么难?

总专注理解客户为何而来

但不去研究客户为何不来!

答:最大的问题在于底层逻辑的不足。两个关键:一是与其研究消费者为什么要进店、为什么要买、为什么要再买和为什么要推荐,更重要是研究消费者为什么不进店、不买、不再买跟不推荐,「不」的原因比「要」的原因更重要。

这就是2017年诺贝尔经济学奖得主赛勒(Richard H. Thaler)提出「行为经济学」里的「损失厌恶」:为什么不再买?因为不好吃。因为人讨厌损失,而花了钱又不好吃是一种损失,所以你一直在讲健康,也无法阻止他不买,这是底层逻辑。

过去的行销理解偏重使用经验,只用一种思维看,但现在消费者行为是连贯的,进店、转化、复购、推荐,非常细致,必须要用多重思维建构模型。所以很多人都知道消费者洞察很重要,可是做不透彻的原因,是因为被存量绑架,忽略了「不」的力量。

问:通常在做用户调查的时候,存量很容易聚焦,可是非存量茫茫大海,要去找哪些人?然后听他说什么?哪些话要听、哪些话不听?大家做不到当然会被存量绑架。

答:简单讲就是怎么选目标客群(Target Audience),你要有一群滩头堡用户(Beachhead TA),然后延伸到主战场;简单讲,你的滩头堡用户能不能帮你裂变,才是关键。

如果这个滩头堡用户不能帮你裂变,他就只是爱你的人但不是你的最爱。好比刚刚讲的黑巧克力就选错了,因为他选的滩头堡用户是健身的人,但大部分的人未必要健身,而要快乐、要开心。

所以大部分人在选目标客群是瞎选乱选,实际上你的目标客群要看核心用户能不能裂变,裂变就是人不可逆的影响力,如果不能发挥影响力,即使很爱你也没有用,因为他无法为你产生任何价值。

如何挑滩头堡客群呢?有9个条件。

总结以上,先选出滩头堡用户,再延伸、裂变创造增量,然后去洞察到底选对目标客群了吗?

进店、转化、复购、推荐

消费者4种决策有不同逻辑

问:知道洞察以后,跟峰值体验有什么关系?洞察一大堆,资源有限,到底要做哪个?

答:以《商业周刊》为例,买杂志的时候看到标题觉得不错,一翻开觉得内容讲得好、精辟长见识,买了!这两个点最高就觉得值了,对吧?

企业的关键就是如何在这3个时刻里面打造峰值体验,只有创造峰值体验,才容易进入消费者心智,才会产生消费者在关键时刻(MOT)4大象限—进店、转化、复购、推荐,因为当他觉得值了,才会一见就进、一进就买、一买再买、一传千里。

问:简单讲,我是看到什么才会进店、才会转化、才会复购、才会推荐,但是为什么要研究这个?

答:因为进店、转化、复购跟推荐,是不一样的消费者的决策逻辑,但是很多人在做消费者旅程的时候,把这几个逻辑看成一样。一家餐厅好吃,只能确保来的人会一买再买,但不确定有人来;有人来,是因为社群媒体上很多人推荐,人家才会来。

所以过去行销模式最大的问题就是,4大维度的决策模式跟原因、动机是不同的,所以如果没有搞清楚,很容易做错。譬如说一家麵包店,你为什么会进店?因为香气。为什么你会买?因为得了很多奖。你为什么再买?是因为好吃。如果现在麵包没有香气,直接在门口写两个字「好吃」,你不会来,因为你会想:好吃不是应该的吗?

就好像餐厅好吃是基本,但是如果没有办法让你进店,食物再好吃也没有用。

发表意见

中时新闻网对留言系统使用者发布的文字、图片或檔案保有片面修改或移除的权利。当使用者使用本网站留言服务时,表示已详细阅读并完全了解,且同意配合下述规定:

违反上述规定者,中时新闻网有权删除留言,或者直接封锁帐号!请使用者在发言前,务必先阅读留言板规则,谢谢配合。