许多消费者喜爱购买肉质鲜嫩的鳕鱼,但消基会抽测市面4件标示为「鳕鱼」的肉品,检验后发现,竟然有2件不是鳕鱼目、不得标示为鳕鱼,消基会也忧心,如果业者以「油鱼」混充鳕鱼,消费者更有可能会拉肚子,呼吁食药署应积极稽查。

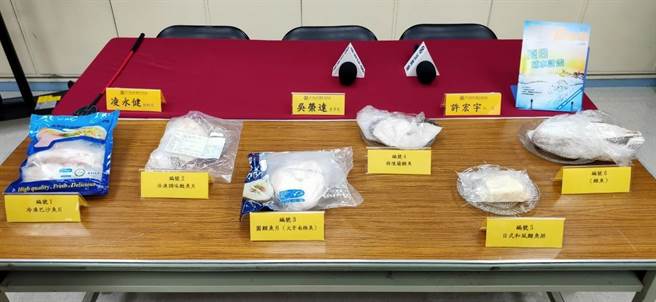

消基会近期针对传统市场及网路电商标榜品名有4件「鳕鱼」字样及2件网路电商标榜品名为「多利鱼」、「巴沙鱼」、「鲶鱼」或「两种品名同时标示」的商品,进行品名调查、鱼种鑑别试验及磷酸盐含量测试。

消基会董事长吴荣达表示,初步在网路贩售的巴沙鱼标示混乱,有使消费者混淆之虞,恐违反《食安法》规定,但仍有待主管机关认定。

消基会检验长凌永健说,4件鳕鱼样品,样品经DNA萃取后进行鱼种鑑别,共有2件以鳕鱼之名贩售,但经鳕鱼鱼种鑑别结果均为阴性,与标示及宣称内容不符,恐有违反《食安法》第28条标示不实之虞。

吴荣达提及,其中2件确认为真「鳕鱼」价格每100克分别达170元及200元,另外2件假鳕鱼价格每100克分别仅27元及21元。

消基会呼吁,主管机关应对传统市场及网路电商等,进行宣导教育及规范,让业者能有正确资讯可以提供给消费者正确鱼种名称,避免消费者购买到不适合自身食用的商品,为导正市场乱象,主管机关应不定期加强查察,以维护消费者权益。

发表意见

中时新闻网对留言系统使用者发布的文字、图片或檔案保有片面修改或移除的权利。当使用者使用本网站留言服务时,表示已详细阅读并完全了解,且同意配合下述规定:

违反上述规定者,中时新闻网有权删除留言,或者直接封锁帐号!请使用者在发言前,务必先阅读留言板规则,谢谢配合。