1968年永山则夫在东京、京都、北海道、函馆,随机射杀了4名路人,他在羁押期閒,心理医生石川为他做谘商,经过耐心开导,永山第一次感受到获得尊重的对待,发现原来有人愿意倾听他的痛苦、无助,并逐渐意识到,因为自己个人的苦难,却直接造成他人的不幸,为此深感悔恨。

综合当时日媒报导,永山则夫在石川医生的鼓励下,开始读书识字,期许以文宇写下悔过之心。他将成长经歷一路上的痛苦、愤怒,以及杀人后的悔恨出版成书《木桥》,书中皆讲述「无知」和「贫穷」是犯下滔天大罪的祸端,探讨如若真诚忏悔,可否因此赎罪;书籍上市后大卖,并获得一致好评。除了在文学界有好评,永山则夫的文字更打动一名日菲混血女子,2人透过信件来往,逐渐发展为情侣关系,最后还在狱中完婚。

时间回溯至1981年,辩护律师向高等法院提出请求改判无期徒刑,法官予以驳回,由于日本当时从未有青少年被判死刑的案例,上诉前后都引起社会广泛讨论。案件从地方法院到最高法院,一共歷经20年。

1983年,《木桥》获评第19届日本文学奖。永山则夫出将丰厚的稿费成立「永山小孩基金会」,期许帮助贫困的孩子接受教育。永山除了把稿费赔偿受害者家属之外,他同时写了道歉信,请求妻子和美代为转交,其中4位受害家属中有3位家属表示能予以原谅;不过7年后,永山则夫放弃上诉,同年最高法院判其死刑。

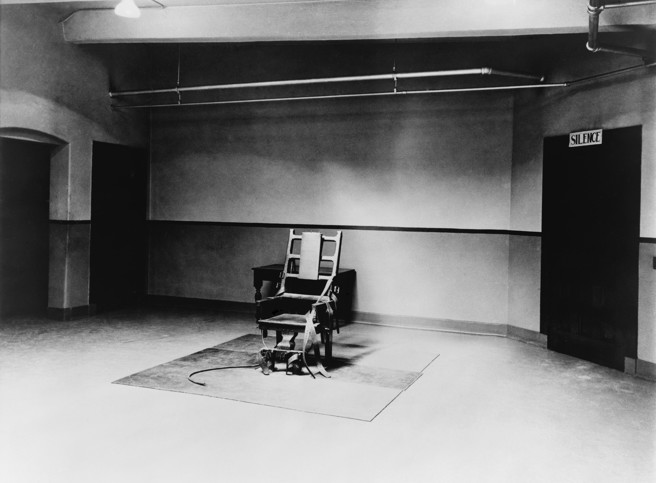

7年后,1997年4月17日,永山则夫被执行死刑。据悉,当时处理该案的法官认为心理医生石川与永山仅属法律形式的谘询,拒绝参考医师的谘商内容。而石川医师因「法官拒阅」,对司法深感失望,在永山被执行死刑后,他毅然离开少年犯罪谘商心理医生的行业,并留下书信:「法官心证已成,我的专业内容只是法官判决书的装饰花朵,那这份职业谁来做,结果都是一样的。」

永山则夫之死,成为日本后来判处死刑的标准,即「永山基准」,其中包含以下9点:犯人年龄、前科、犯罪后的情况、犯罪的性质、动机、杀害方法之连续性与残虐性、结果严重性(尤其针对被杀与被害者数、遣属之被害感情)、对社会造成的影响。

事实上,台湾最高法院判决 (101年度台上字第4531号)曾参考永山基准所列之各项量刑因素,就如2013年,吴灿任最高院庭长承审理杀人案时,以《刑法》57条的10项量刑要件逐条调查,而非单以无教化可能科刑,对生死判决定下基准,此基准后于法界援引为死刑量刑基准,誉为「吴灿基准」。

参考资料:

谢煜伟,「永山基准」台湾版?——死刑量刑基准的具体化/最高院102台上5251判决,2014.06,台湾法学杂志(249期),第212-218页。

刘邦绣,生死判决与教化矫正合理期待可能之纠葛——从最高法院几则生死判决改判案例谈起,2015.10 ,月旦裁判时报(40期),第72-81页。

发表意见

中时新闻网对留言系统使用者发布的文字、图片或檔案保有片面修改或移除的权利。当使用者使用本网站留言服务时,表示已详细阅读并完全了解,且同意配合下述规定:

违反上述规定者,中时新闻网有权删除留言,或者直接封锁帐号!请使用者在发言前,务必先阅读留言板规则,谢谢配合。