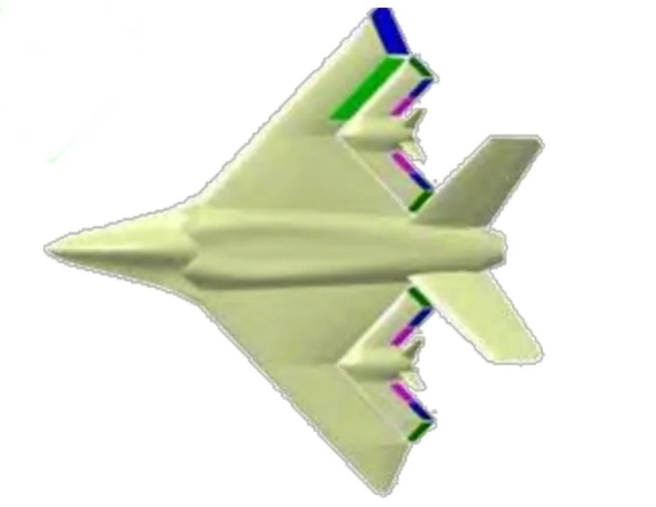

在中国西北寧夏毛乌素沙漠南缘的机场上,工程师和科学家正在试飞一架世上前所未见的喷射机。最近公开的一些设计图显示,这架神秘的战机由双进气道涡轮喷射发动机驱动,採用翼身融合设计,配有后掠三角翼,而这些都高速隐形战机的特徵。

《南华早报》(South China Morning Post)28日报导,试飞中发生的事情非比寻常:双侧机翼上的一部分从战机上脱离,变形为两架由电动涵道风扇推进的「飞翼」无人机。然而,无人机脱离后,战机随即出现震动,这是由于机翼面积突然减少,加上重心移动,导致空气动力学特性产生显着变化的结果。儘管如此,飞机和无人机很快恢復稳定飞行,显示空气动力学设计和自动控制演算法的有效性。

中国空气动力研究与发展中心(CARDC)空天技术研究所高级工程师杜鑫说,这次成功试飞证明了中国空军下一代战机的「新概念」,而该中心已被美国制裁。杜鑫和同僚在5月29日发表于中国学术期刊《航空工程进展》的论文中写道:「这代表有人/无人协同作战的先进模式,也就是整合多架功能不同的飞行器,进行协同飞行。」他并指出,这能效解决有人和无人飞机之间速度和航程不一致等问题,以实现互补优势。

歼-20战机总设计师杨伟近年来多次说,中国正在研制一款重心放在能与无人机协同作战的新一代隐形战机。杨伟说,中国下一代战机的显着特点在于,它具有意想不到的变形能力。「未来的飞机可能像科幻电影中的变形金刚,」杨伟2020年在接受央视採访时说。他2022年时还说:「在不久的将来,我们很快就会看到歼-30和歼-40。」

事实上,组合不同军机的构想并不新。德国科学家在第二次世界大战期间,便率先开创了这类测试。接着在1950年代时,美国空军大胆尝试将两架战机固定在轰炸机的翼尖上。虽然这增加了轰炸机的航程,但也意外制造了强烈的翼尖涡流。在1953年的一次悲剧性试飞中,一架F-84战机在连接到B-29轰炸机翼尖时翻转并相撞,导致一名战机飞行员和轰炸机上全部5名机组人员丧生。

然而,杜鑫团队并未採用翼尖连接的方式,而是採所谓的「后缘对接布局」。他们在论文中写道:「主机藉由主翼后缘的可伸缩分离装置,与两架子机的机翼前缘相连。」这类布局使战机在飞行时更稳定,但「主机的重心和焦点在分离前后都可能产生巨大变化,这对控制律(control law)的制订构成重大挑战」。

而杜鑫团队在论文中披露了一种新算法,包括风向变化在内,得以准确分析分离过程中产生的各式干扰。而新战机和无人机都採用了西北工业大学开发的FCC-100飞行控制电脑,可以在短时间内进行复杂运算,并提供极可靠的控制指令。

此外,杜鑫团队写道:「在分离过程中,组合飞机能克服显着的气流干扰,使整个过程在可控状态下,让主机和子机能安全平稳地分离。」论文中虽说,相关技术已准备好实际应用,但试飞日期仍是机密。

发表意见

中时新闻网对留言系统使用者发布的文字、图片或檔案保有片面修改或移除的权利。当使用者使用本网站留言服务时,表示已详细阅读并完全了解,且同意配合下述规定:

违反上述规定者,中时新闻网有权删除留言,或者直接封锁帐号!请使用者在发言前,务必先阅读留言板规则,谢谢配合。