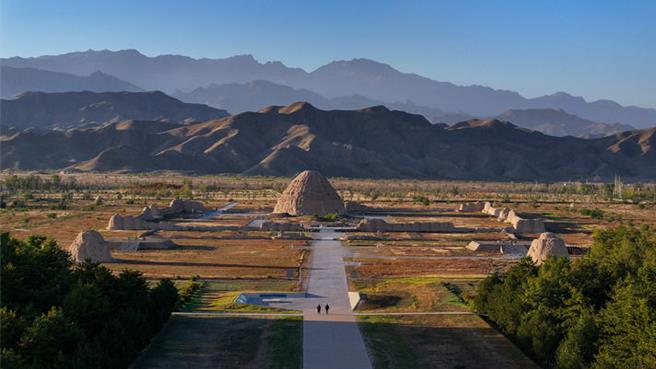

新华社报导,作为20世纪中国「百年百大考古发现」之一,西夏陵让人一窥持续近两百年王朝歷史面貌,9座帝陵、271座陪葬墓、5.03公顷北端建筑遗址、32处防洪工程遗址,连同陵区发现7100余件建筑构件,共同勾勒恢弘西夏陵。

上世纪30代,德国飞行员卡斯特尔飞越寧夏贺兰山,从高空定格拍下一片造型奇特圆锥形「土堆群」。成为西夏陵重大考古首分影像资料。

1971年,寧夏考古工作者锺侃首次走近这些「土堆」,捡回刻有神秘文字残碑,栽进浩瀚史料,残碑文字考证为西夏文,从蛛丝马迹揭开西夏陵面纱。

1972年,专业考古队成立。钟侃等考古工作者根据陵墓规模和独特月城结构,从数百座陵墓中辨认出史书中有明确陵号记载的9座帝陵。但各自归属哪位帝王,迟无定论。

6年后,痴迷西夏文字学者李范文,蹲守西夏陵数载,逐一考释3270块西夏残碑,成功从7号陵碑亭发现残碑拼合出一块碑额,确认上面西夏文字为「大白高国护城圣德至懿皇帝寿陵志铭」。由此确定7号陵为西夏第5代皇帝仁宗仁孝寿陵,也是9座帝陵中唯一确定主人陵墓。

「9座帝陵集中分布在贺兰山下、黄河岸边,与史书记载相互印证,直接为延续近两百年西夏王朝歷史及君主世系提供特殊佐证。」银川西夏陵区管理处副主任王昌丰说。

半个多世纪以来,西夏陵田野调查和考古发掘工作持续开展。2024年寧夏文物考古研究所西夏陵考古专案负责人柴平平,带队对3处防洪工程遗址开展调查发掘,初步厘清陵墓建造者如何顺应地势修建防洪墙和排水沟,疏导雨水,抵御洪水衝击。「这些防洪工程有些至今还在发挥作用,值得好好保护研究。」他说。

「西夏陵大量陪葬墓和出土的珍贵陪葬器物,都显示帝王尊贵身分。」在西夏学学者陈育寧看来,帝王陵寝是官式建筑中最高级别代表,反映封建制度森严等级和不可逾越建筑伦理,与中原王朝一脉相承。

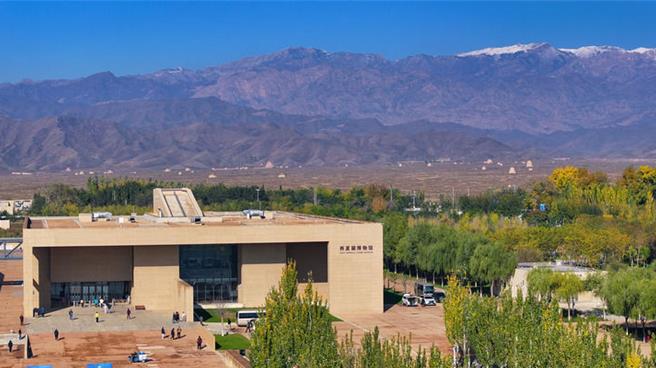

千年来,西夏陵默默承受风雨侵蚀和各种病害,一些陵塔存在倒塌风险。大陆国务院于1988年将其列入「第三批全国重点文物保护单位」。

「夯土建筑保护是世界性难题。本着最小干预原则,与敦煌研究院合作,从本体加固和提高夯土表面抗风化能力两方面入手,先后对9座帝陵和44座陪葬墓实施保护加固工程,基本解决可能影响遗址结构稳定的问题。」西夏陵区管理处文物保护科科长任秀芬说,西夏陵还引进遗址动态资讯及监测预警系统,借助科技力量提高遗址保护精细化水准和预防性保护能力。

「剩下8座帝陵主人是谁?」「北端建筑遗址有什么功能?」时至今日,西夏陵仍有许多未解之谜,西夏陵区管理处研究员陈皓莹说,这些问题,都是对研究工作的鞭策和激励。

发表意见

中时新闻网对留言系统使用者发布的文字、图片或檔案保有片面修改或移除的权利。当使用者使用本网站留言服务时,表示已详细阅读并完全了解,且同意配合下述规定:

违反上述规定者,中时新闻网有权删除留言,或者直接封锁帐号!请使用者在发言前,务必先阅读留言板规则,谢谢配合。