大陸考古團隊2002年在湖南湘西的里耶古城遺址發現一座古井,並從中挖掘出上萬片秦朝簡牘,記載了秦朝縣城的大小事,其中還有類似於現代「身分證」的竹簡,只不過當時沒有證件照,只能靠文字詳細描述持有人的外貌,才能避免被冒名頂替,讓官員更容易辨別出本人。

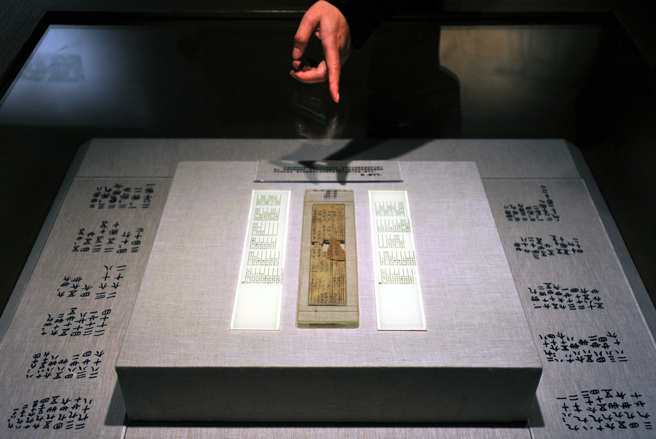

綜合陸媒報導,大陸考古團隊在2002年針對湖南省湘西土家族苗族自治州的里耶古城遺址進行搶救性挖掘,考古人員在5月意外發現了一口2000多年前的古井,這口井被編號為「1號井」,始建於戰國末期,井口內徑2.1公尺,隨後在6月初,考古人員又從井中出土多達3萬7400多片的簡牘,被稱作「里耶秦簡」。

大陸中央民族大學歷史文化學院教授蒙曼透露,編號為「9-757」的簡牘是一個通關憑證,上面詳細記載了持有人的資料,根據簡牘文字描述,這名持有人名為「產」,年齡31歲,城父縣城里人(現安徽),職業為戍卒,身高七尺四寸(約為170公分),且皮膚較黑。蒙曼解釋,因為古代沒有證件照,必須詳盡地描述持有人的外貌,在通關時才能讓官吏更容易辨別出是否為本人。

類似現代身分證的秦簡不只一片,負責復原里耶秦簡的文物數字採集員趙國輝介紹,還有一名來自原邯鄲韓審里的男子,名為「吳騷」,他的皮膚比較黃,臉型橢圓,身高170公分左右。有了這塊簡牘,吳騷可以避免被人冒名頂替,官員檢查人口流通時也有據可依。

發表意見

中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時,表示已詳細閱讀並完全了解,且同意配合下述規定:

違反上述規定者,中時新聞網有權刪除留言,或者直接封鎖帳號!請使用者在發言前,務必先閱讀留言板規則,謝謝配合。