古代有許多用來懲罰犯人的嚴刑峻法,其中「流放」的嚴重程度僅次於死刑,由於流放地偏遠、路途崎嶇,不少犯人還沒抵達已經先累死,就算到了目的地,也可能因水土不服而病死,但這些犯人為何不偷偷逃跑回家呢?主要是為了等待皇帝大赦天下,就能以安全的方式回家,無須鋌而走險。

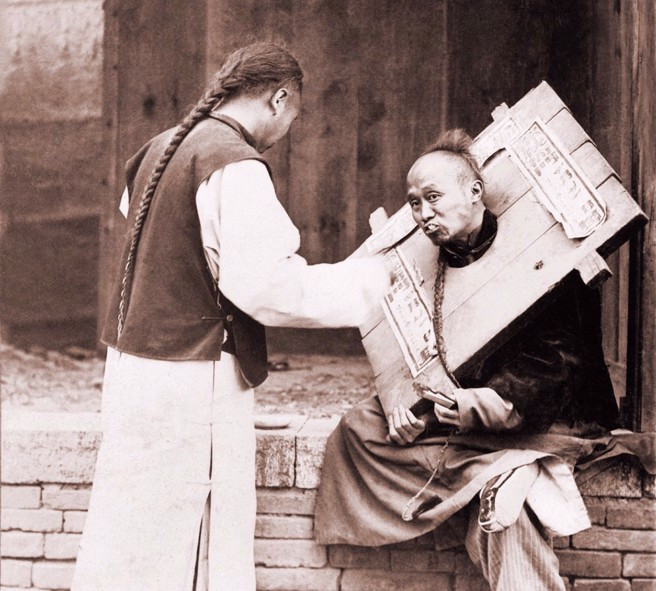

根據《國家人文歷史》報導,古代社會注重「落葉歸根」,客死他鄉對於古人來說,不只是肉體上的死亡,更代表精神上的消亡,因此古人十分懼怕流放之刑,且大多數流放地都偏遠又荒涼,比如清代著名流放地「寧古塔」,不但人跡罕至,氣候環境也很惡劣。

詩人吳兆騫曾被流放寧古塔,並在著作中描述當地,「寧古寒苦天下所無,自春初到四月中旬,大風如雷鳴電擊咫尺皆迷,五月至七月陰雨接連,八月中旬即下大雪,九月初河水盡凍。雪才到地即成堅冰,一望千里皆茫茫白雪。」正因為流放地環境惡劣,許多犯人都動過想要逃跑、偷偷回家的念頭。

不過在大部分情況下,這些犯人還是選擇忍耐,沒有將想法付諸行動,最主要的原因是為了等待「大赦」,以唐代為例,《唐律疏議》明確規定,如果流放期間遇到皇帝大赦天下,犯人即可返回原籍,代表只要堅持忍耐一段時間,就有重獲自由、回到家人身邊的機會,且唐肅宗後,對待流放犯的態度變得溫和,大赦也更頻繁,因此犯人無須鋌而走險逃跑。

除此之外,古代雖然沒有監視器、指紋或面部辨識系統,要抓到逃犯並不容易,但當時的人們難以脫離地緣或家族關係,如果犯人逃回家鄉,很容易被親族和衙門發現,除非閉門不出或逃到沒人認識自己的地方,否則被二度逮捕只是時間早晚的問題。

發表意見

中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時,表示已詳細閱讀並完全了解,且同意配合下述規定:

違反上述規定者,中時新聞網有權刪除留言,或者直接封鎖帳號!請使用者在發言前,務必先閱讀留言板規則,謝謝配合。