清明節前,93軍人節前,思父之情就越加嚴重。

我常想我要去忠烈祠尋找父親的名字,我要返鄉尋根。

尋根計畫,已經在民國102年完成。在山東陽穀老家,在父親墳前痛哭好幾場之後,以為可以暫時放下,其實不能。

兩歲來台,我真的什麼都不記得。所有關於父親的事,都是母親的追憶與敘述,才讓年幼的我慢慢建構起父親的樣子,對父親有了憧憬與想像。母親喜歡回憶往事,我喜歡聽,於是一樁樁、一件件,聽了一遍又一遍。小時候懵懵懂懂、傻乎乎,不覺得悲苦。因為那個大時代,悲傷的中國人身上背負的重擔非挑不可。而我的父親既然選擇投筆從戎,那麼八年抗戰打日本鬼子、接著戡亂剿匪,便是他的職責。

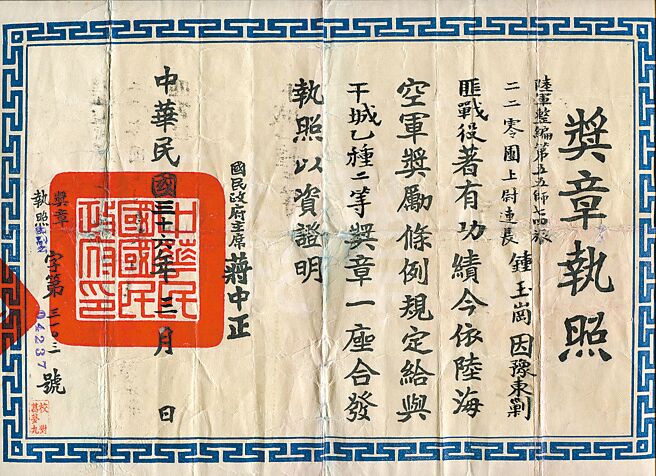

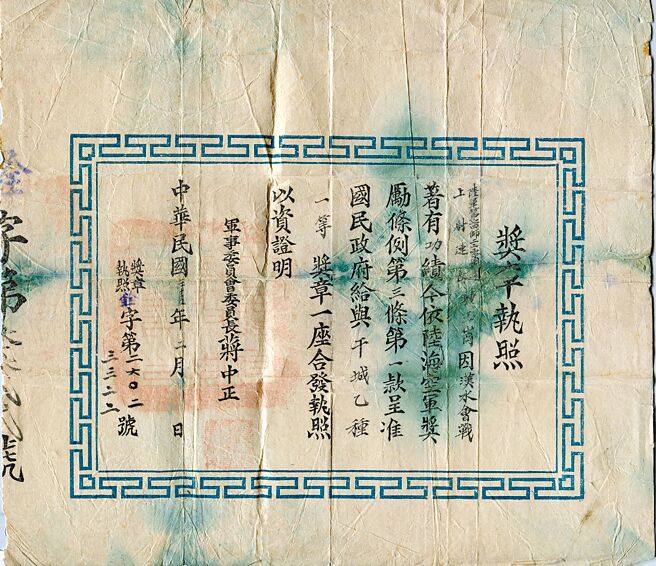

父親很英勇,母親珍藏的兩張獎狀,是父親帶領弟兄奮勇作戰的證明。

去忠烈祠尋找父親,雖然時常縈繞在心,其實我總是自我打住。心想父親官階不高,建樹有限,有獎狀已經很光榮。何況母親和我已經獲得了國家的撫卹和照顧,夫復何求?

只是老了以後,不知為何會把心中妄想叨念出來,大女婿聽到了也入心了,於是他上網東搜西尋,找到了一個珍貴的歷史檔案。抗戰勝利獎章授予人員名錄,那是1946年10月29日抗戰勝利之後收集整理的資料。其中記錄了抗戰時期的功勳戰士名單,上榜的有7806人。

在密密麻麻的名單中,不可思議的,我們竟然找到了父親的名字。當「鍾玉崗」三個字跳出來時,彷彿靈光閃現,彷彿父親靜靜地、默默地守在那兒等了很久,終於等到了女兒來相認。而我穿越時空距離,彷彿看到了戰場上,衝鋒陷陣、年輕英勇的父親身影。

雖然只是一個名字,但那是父親一往無前,報效國家的鐵證。

發表意見

中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時,表示已詳細閱讀並完全了解,且同意配合下述規定:

違反上述規定者,中時新聞網有權刪除留言,或者直接封鎖帳號!請使用者在發言前,務必先閱讀留言板規則,謝謝配合。