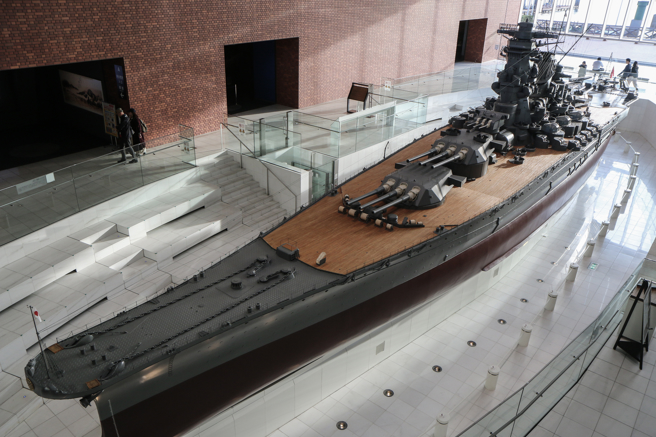

說起軍艦,人們最直觀的印象往往就是「大砲、巨艦」,有些人甚至直接說得出一些軍艦名字,比如「大和」、「武藏」、「無畏」、「愛荷華」、「俾斯麥」等。這些載有重型火砲又風格各異的戰艦,其實早已淡出歷史舞台,但是它們的威武雄姿的印象過於強烈,使人們總是深深的懷念,甚至希望它們有朝一日重新活躍。

戰鬥艦(battleship)之名,早在18世紀風帆軍艦時代就有,專指在艦隊當中,最具威力的大型軍艦,比如現在固定於英國樸茨茅斯軍港,永久紀念的「勝利號」(HMS Victory),它就是典型的風帆戰鬥艦。

由於當時的艦砲命中率低,而且單枚砲彈對軍艦的破壞力也不夠,所以最有效的海戰做法,是將軍艦排成一列(稱為「列線」),以集火齊射的方式增加命中率與威力,這種列線作戰的方式,也就有了「戰列艦」的俗稱。

如今人們所說的戰鬥艦,則是20世紀初期出現的。1906年英國率先推出蒸氣渦輪動力、10門12吋(305公釐)火砲的「無畏號」(HMS Dreadnought)戰艦,它的排水量2萬噸,卻具有22節的高航速,以及當時數量最多、最具威力的305公釐火砲,就如它的名字那樣「無畏一切」,又令對手「望而生畏」,緊接著,其他國家紛紛仿效無畏號的布局,使得「無畏艦」成為強大戰艦的代稱。再之後,隨著火砲技術、造艦技術、蒸氣渦輪機功率的持續提升,排水量突破到3萬噸以上,這些更大型的戰鬥艦,也就被稱為「超無畏級」。

然而,這些戰鬥艦的海戰經驗卻寥寥可數,比如帶領先河的無畏號,服役後卻沒有在實戰中開過一砲,唯一的戰果是撞沉敵艦。1916年3月在北海巡弋期間遇上德國U-29號潛艇,由於距離太近又來不及開砲,無畏號直接採用撞擊的方式將潛艇擊沉,雖然這是一個戰果,但是自己也遭受損傷,也因此錯過了5月爆發的日德蘭海戰。修復後仍然留有後遺症影響適航性,只能在泰晤士河口巡邏,1921年出售拆毀。

(四之三;更多精彩內容請免費下載《翻爆》APP)

發表意見

中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時,表示已詳細閱讀並完全了解,且同意配合下述規定:

違反上述規定者,中時新聞網有權刪除留言,或者直接封鎖帳號!請使用者在發言前,務必先閱讀留言板規則,謝謝配合。