哈佛橋北端緊接MIT,校園從橋端兩旁緊貼河邊向東西方展開,從河對岸的波士頓可望見MIT品牌圓頂正樓。麻省大道穿越MIT校園繼續拐向西北方向約兩英里路,就到達哈佛大學校園中心的哈佛坊(Harvard Square),大學校園圍繞展開,如法律學院,校園最老的哈佛園(Harvard Yard),多間圖書館和博物館,和我非常熟悉的音樂樓和音樂圖書館等等。緊貼法律學院是小小的朗基音樂學院(Longy School of Music)和蕾斯利學院(Lesley College)。從哈佛坊向北數里是塔夫茨大學(Tufts),再向西數里是緊靠查爾斯河上游的布蘭迪斯大學(Brandeis),都是國內外著名的學府。

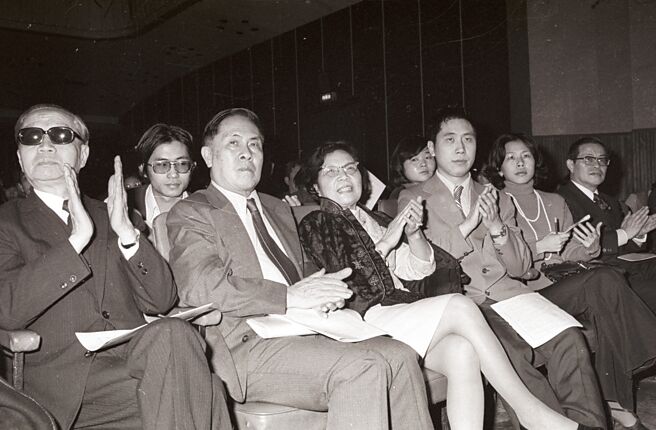

波城和劍橋學府林立,世界聞名;美國四方學生,以至環球各地有志求學的年輕人,都爭取入讀名校,兼有機會浸淫於美國濃厚歷史和文化氣息的大波城區,欣賞頂級音樂會和博物館。當年的波城與劍橋確實也是中華學生臥虎藏龍之地。我一九六四年從加州大學柏克萊分校畢業後,繼續在麻省理工學院五年和哈佛大學七年先後完成物理和音樂博士學位,在波城劍橋十多年來相遇不少從香港和台灣遠洋「負笈異域克苦勞」的莘莘學子,有幾位成為幾十年的摯友至今仍保持聯繫。知名人士隨意數來就有劉容西、李歐梵、何其建、鄒嘉彥、陳籍剛,楊敏德、馮國經、馬英九、白韻琴、王啟中、孫必成、劉樹漢、劉武威、徐小波、陳長文、邱宏達,舍弟榮念曾等等。他們在大波士頓逗留從短期一年到十多年不等,其中有幾位日後在港、台、美國的學、工、科、商、政、法律、文藝等各界都有特別建樹的突出人物。合唱團早年也有幸得到專業音樂學生協助,好幾位來自台灣在新英倫音樂學院就讀,在合唱團任伴奏或指揮,或客串演唱演奏,屈指數來有陳綠綺、何妙卿、林巧琳、朱惠玲、柯秀瑱、林菁等。

學生們在異地並不只是埋頭苦讀,也趁機會認識美國,擴大對西洋文化歷史的視野。當年香港、台灣來的學生不輕易回家探親,更無論今天的電郵和微信。唯一與親人聯繫的是寫信,來回需要至少兩星期,藍色空郵便箋就如今天的手機,經常備在案頭。特別珍重的是難得通一次越洋電話,聽聽家人的聲音。但是長途電話不能隨時想打就打,必需預先掛號登記,且非常昂貴,講兩三分鐘就為了省錢急急掛斷,許多要說的話來不及說,掛上電話後悵然若失。這種心情今天的留學生如何能瞭解?正因為思念親人,在異地碰上講鄉音的同學就覺得格外親切和難得。熱心的學生聯繫各大學中國學生相聚,能經常共憶祖國山河,同抒思家情懷,真所謂「涸轍之鮒,相呴以濕」。(四之二,摘自762期《傳記文學》)更多精彩內容請免費下載《翻爆》APP

發表意見

中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時,表示已詳細閱讀並完全了解,且同意配合下述規定:

違反上述規定者,中時新聞網有權刪除留言,或者直接封鎖帳號!請使用者在發言前,務必先閱讀留言板規則,謝謝配合。