合唱團組織雖不能說嚴謹,卻也頭頭是道,運作順利有效。領導群是團長和指揮,幾年後加設副團長和副指揮。其他重要專職包括鋼琴伴奏、秘書、財務,分組練習領唱員等;更有專人管理樂譜,負責文書抄寫,有車團員負責接送等。如有特別活動如到外地演出,付印刊物,大型社交如舞會等則另特別委任團員負責,團員們大都無私熱烈參與,隔周星期五在MIT學生中心的練習,使音樂會達到最高成績。事後到中國城的晚餐,更是聯繫感情的機會。十數位特別投契的團員早已成為親密朋友,經常相約在週末到近郊出遊。

合唱團初成立並沒有章程或團規,一九七○年十月印刊《絃外》雜誌才有了類似團規的公文,由團長水文浩和總編周可夫合寫。可惜因為兩位都相繼畢業離波城,後繼無人,《絃外》曇花一現,沒有再繼續。團員流動性大是必然現象;他們畢業後大都回台灣或香港,也有到美國別處工作或進入別處大學研究院深造。創團團長劉容西一九六七年離開後,團員被選負起團長責任,每年一任,相繼是李歐梵(一九六七),榮鴻曾(一九六八、一九六九),水文浩(一九七○),許嘉猷(一九七一),劉寶嫻(一九七二),梁成(一九七三),何其國(一九七四),吳淼鑫(一九七五)等。合唱團指揮是音樂上的領導,負責練習,提高團員音樂水平,選曲目,與領導團隊共同策劃來年活動和長遠方向。創團指揮何其建一九七○年在MIT畢業離開後,榮鴻曾、吳俊傑、林菁等相繼任職,卻也又相繼離開。從以上簡述可見合唱團雖然流動性大,領導團隊逐年變動,但是新舊交替,都堅持以多年來所建立起的優良傳統:以保持歌唱和友誼為主,不涉政治問題。年來年去,雖然團長、指揮、團員、曲目等變動,但是團體的原則和操作都維持原狀。

一九六八年筆者任團長,與指揮何其建閒談,建議合唱團需要有自己的團歌,代表我們團體的宗旨和精神。我們的建議立即得到團員們同意和支持,我們請團員中的才子周可夫擬曲詞。他不負眾望,「團歌」歌詞簡潔地,詩意地,把這個團體的內在精神和外在活動以三言兩語描畫清楚。前半首:「祥霧起,瑞雲飄,瀰漫長空波城罩。緩緩江水臥劍橋,遊子共歡笑」,指出地點和活動的特殊性。江水固然「緩緩」,瀰漫在波城長空的祥霧也靜止;但是遊子的「歡笑」則是活的、動的、響亮的。後半首語氣一轉,以堅決心態和努力不懈的「中華兒女志氣豪,負笈異域克苦勞」,把我們這一群年輕人所組成團體的宗旨、活動、思想、心境,都精緻簡潔刻畫。下一句「齊鑽研,意不撓」加深一層把「志氣豪」和「克苦勞」予以渲染。最後一句「知音歡聚歌聲高,樂陶陶」指出這個團體是以歌聲來發揮「志氣」,以音樂把「苦勞」轉化成「樂陶陶」。而「共」,「齊」,「聚」的字眼強調了團結合作精神。

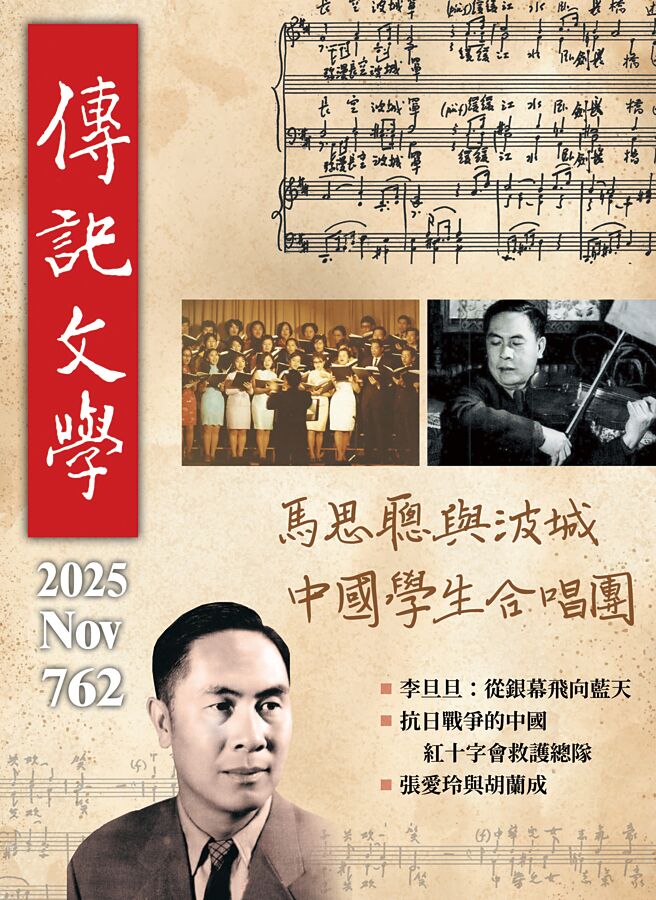

為了譜團歌樂曲,我們請教趙如蘭教授意見,問她能否請哈佛大學音樂系她的作曲家同事譜曲。趙教授則建議請剛從大陸移居美國的馬思聰譜曲,且願意穿引線代為邀請。我們不用說,立刻同意,以自己中國人譜曲當然比美國人譜曲更有意義。馬先生接到趙教授邀請後,立即同意,且以最短時間,約一、兩星期吧,完成任務把曲譜寄來,使我們感激萬分。收到馬先生親筆手抄的曲譜後,我們欣喜之餘,立刻練習,以後每次公開演唱節目必以「團歌」為主要項目。一九七○年合唱團印行《絃外》雜誌,編輯兼團歌作詞者周可夫在「編後記」上寫道,「團歌象徵著一個團體的精神,是一種團結的力量。我們幸運的得到馬思聰先生的贊助,為本團寫了一首團歌,因此本刊要代表波士頓中華合唱團向馬先生致十二萬分的謝意」,馬先生的全曲手抄樂譜也在《絃外》雜誌刊登。(四之四,摘自762期《傳記文學》)更多精彩內容請免費下載《翻爆》APP

發表意見

中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時,表示已詳細閱讀並完全了解,且同意配合下述規定:

違反上述規定者,中時新聞網有權刪除留言,或者直接封鎖帳號!請使用者在發言前,務必先閱讀留言板規則,謝謝配合。