最近幾天,有一條關於歐洲的消息值得關註:

根據德國媒體披露,歐盟委員會原本計劃在6月5日公佈對中國新能源汽車加徵關稅的決定,現在,這個決定要被推遲了。

歐洲向著共贏的方向往前一步,我們應該如何理解?

根據歐洲媒體披露的消息,歐盟委員會之所以推遲公佈對華加徵關稅,是為了避開6月6日至9日舉行的歐洲議會選舉。

原因真的這麼簡單嗎?我們可以從這次歐洲議會選舉的形勢說起。

歐洲議會選舉後的重要議程,是選出新的歐盟委員會主席。大陸國研院歐洲所副所長金玲告訴譚主,根據她對歐盟的觀察,對於現任主席馮德萊恩的連任,歐盟內部存在不同意見。

包括德國財政部長克裡斯蒂安•林德納、意大利前總理馬泰奧•倫齊等重要的歐洲政治人物都曾表示,歐盟不需要另一個馮德萊恩。

當前對馮德萊恩的質疑,很大程度集中在她濫用歐盟委員會主席的權力上。其中一個例子就是,馮德萊恩憑借手中的權力,推動了歐盟自主對中國電動汽車發起反補貼調查。

一般來說,這樣的反補貼調查會先由歐盟企業或相關產業協會向歐盟委員會提交投訴,歐盟委員會再確認產業界的投訴是否屬實。

這是因為,反補貼調查主要針對本土企業遭受不公平市場競爭的情況,如果企業自己最有「痛感」,當然會急於尋找解決這種情況的方式。

但這次的情況不同。此次對中國新能源汽車的反補貼調查,是歐盟委員會主動發起的,宣佈調查的正是馮德萊恩。而對於這次的調查,歐洲汽車供應商協會等行業組織甚至還表達了詫異,稱「發起調查的消息令我們大多數人感到意外」。

畢竟,歐盟委員會在這類調查上的歷史並不光彩。

譚主此前提到過,在調查中,歐盟委員會往往會給中國企業設置非常高的舉證門檻,迫使中國企業放棄抗辯。熟悉歐盟貿易法的律師也表示,歐盟委員會在這類調查中,還會採取非常政治化的方式。

對華加徵關稅本來就是缺乏事實依據的,而歐盟委員會的人事調整也給這項議程增添了更多的不確定性。

最近,馮德萊恩本人也有了變化。

馮德萊恩最近在不斷強調「加徵關稅」的兩個限定條件:對華加徵的關稅,一定是要有針對性的,不能將加徵關稅的範圍無節制地擴大。此外,加徵關稅前也一定要先核實中國的補貼,關稅水平要與歐洲企業的受損害程度相對應。

要知道,在馮德萊恩剛剛提出反補貼調查時,歐盟甚至出現了「不害怕和中國打貿易戰」的說法。到今天,對歐盟態度的評價,已經軟化成了「歐盟尋求在不引發貿易戰的情況下給中國新能源汽車設置一些障礙」。

這些變化背後,有一些更深層次的原因。如果把時間線拉長,更能看出端倪。

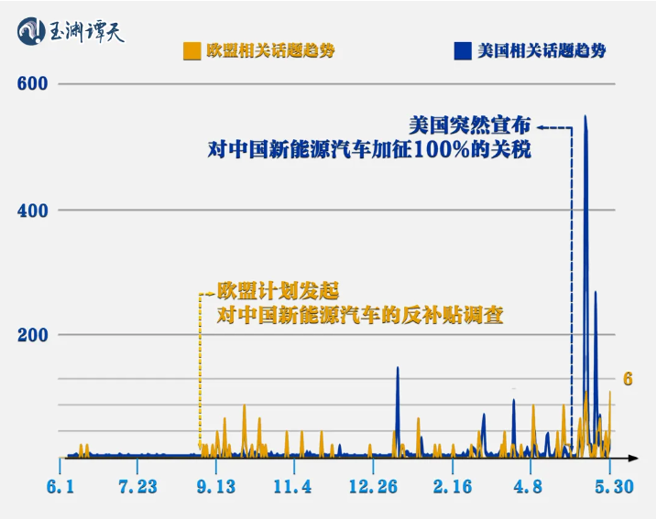

譚主分地區集納了過去一年外媒關於「對中國新能源汽車加徵關稅」的報導,發現美國和歐洲地區出現了明顯的錯峰:

去年9月,歐盟宣佈將對中國新能源汽車發起反補貼調查,帶出了加徵關稅的話題。今年5月,美國突然宣佈對中國新能源汽車加徵100%的關稅,再次炒熱了這個話題。

歐洲首先提出了對中國新能源汽車加徵關稅的設想,但一年過去,美國卻跑在了前面,率先落地新的關稅措施。

這期間還有一個細節是,歐盟推遲對華加徵關稅,緊接在美國宣佈對華加徵100%的關稅後,相隔僅10多天。作為美國的盟友,歐盟為何沒有選擇緊跟美國的腳步?

同樣是對中國新能源汽車加徵關稅,美國和歐盟的具體考慮卻不盡相同。

這從一個細節中可以管窺:加稅幅度。歐洲的相關智庫指出,預計徵收的關稅幅度將是20%——這只有美國的五分之一。

出現這樣的差距,背後對應的事實是,美歐與中國新能源汽車行業開展合作的緊密程度,也有著明顯的差異。

相較於中國出口到美國的新能源汽車只佔出口總量的1.08%,出口到歐洲的比例則高達近40%。

如果說白宮對華加徵新關稅是「一拳揮在空氣裡」,那歐盟加徵新關稅,卻在實實在在地影響中歐之間的貿易——中國出口到歐洲的新能源汽車中,有很大一部分本來就是歐洲車企在中國生產,再出口到歐洲。對華加徵關稅,傷害的將是中歐共同利益。

關注美歐之間的這些不同,有一點值得深入挖掘:美歐加徵關稅的出發點如何不一樣?

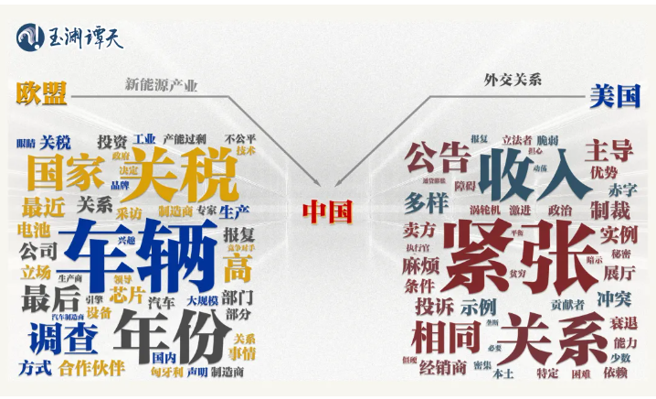

譚主定位到了歐洲媒體中,專門關注歐盟的兩家媒體,歐盟媒體(Euractiv)和「政客」新聞網歐洲版(POLITICO Europe),集納了過去一個月他們對中國新能源汽車的報導,並提取其中「中國」的關聯詞:

可以看到,以「車輛」「部門」「公司」「製造」等詞為代表的關鍵詞,都指向了新能源行業。相比之下,美國媒體對同一話題的討論,更側重「緊張」「關係」「衝突」「政治」等指向外交關係的關鍵詞。

金玲和譚主解釋其中的差別是,相較於歐洲,美國有一個特點是,它特別關注自己對未來領導力的競爭,而不是單純對於利益和觀念的競爭。

以美歐雙方是如何理解「競爭」為例。在歐洲媒體對中國新能源汽車的報導中,與「競爭」共現得最多的詞是「公平」「國內」「自主」等詞;在美國媒體的報導中,共現得最多的是「領導」「統治」「外國」等詞。

從歐盟是怎麼提出對華加徵關稅的,也能印證,歐盟更多地是在關注自身。

歐盟媒體的一篇報導提到,歐盟幫扶本土企業的工具箱並不多,它要麼是為本土企業進一步提供補貼,要麼是對外國企業加徵關稅。但哪種做法更好,歐盟自己其實並不清楚。

這樣的糾結,同樣體現在了歐盟的「大腦」,歐盟委員會官方智庫的報告裡。

2024年已經接近過半,歐盟委員會的官方智庫卻只成功發表了一份相關報告。報告討論了歐洲新能源產業等關鍵未來產業對中國「去風險」的幾種方式,討論主要聚焦在提高本土產業的競爭力,以及如何使用與貿易保護措施有關的工具上。

但報告最終沒有給出具體做法,只說了「去風險」的範圍和深度還需要評估。

在歐盟還沒有解決問題的大背景下,美國已經率先通過誇張的加徵關稅,將中國新能源汽車問題轉化成了一個政治站隊問題。

新能源汽車的問題不是孤例。「去風險」的概念也是一個很好的例子。

「去風險」首先由歐洲提出,主要目的是對抗美國「脫鉤」的概念。馮德萊恩最初提出「去風險」時就曾提到,與中國「脫鉤」既不可行,也不符合歐洲利益,「歐中關係不是非黑即白,因此,我們的重點是『去風險』而不是『脫鉤』。」

但到了今天,美國接過「去風險」的概念,將「去風險」的範圍無限制地擴大到海事、物流、造船業、化工業製造等領域,甚至有了回到貿易戰的趨勢,「去風險」和「脫鉤」已經別無二致。

表面上,美國接受歐洲提出的一些概念,鞏固了與歐洲盟友之間的對華共識,但美國的戰略目的始終與歐洲背道而馳,所以才會出現歐盟這次推遲加徵關稅的情況。

從社交媒體上的討論來看,這樣的決策也是在順應歐洲人對中國新能源汽車的認知變化。在歐洲常用的社交媒體平台「X」上,比起去年歐盟剛發起反補貼調查時,過去一個月,對於中國新能源汽車的負面認知在下降,而正面認知上升了4.8個百分點。

從歐洲本土汽車行業的角度來看,與中國合作也才是主流。

德國汽車製造商就提到,「我們不認為我們的行業需要保護」,因為在全球範圍內的運營給大型汽車製造商帶來了產業優勢,而徵收進口關稅很容易給這種優勢帶來負面影響。

這句話說的是,歐洲真的要幫扶本土企業,反而離不開中國市場和中國投資的幫助。

對於歐洲的大型汽車製造商來說,中國依舊是其最大的單一市場。德國就是典型。此外,中國新能源車企前往德國建廠,也帶去了智能化換電、智能交通、自動駕駛等新的技術合作在德國本土落地。

這樣的合作形式並不只出現在德國。對於法國、西班牙等歐盟國家,它們有一些有本國特色的汽車製造商,也在複製「德國模式」,與中國開展合作:

這幾天,譚主注意到商務部發佈的一個細節:中方正在歐洲調研,專門去到了西班牙的中西車企合資工廠。

中歐之間沒有根本利益衝突,也沒有地緣戰略矛盾,雙方的共同利益遠遠大於分歧。歐洲可以和中國談競爭,但競爭不能指向保護主義。

中歐之間既有競爭,更有合作,在良性競爭中擴大合作、實現共贏,這才是正確的相處之道。

(本文來源:大陸中央廣電總台新媒體《玉淵譚天》,授權中時新聞網刊登)

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※

發表意見

中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時,表示已詳細閱讀並完全了解,且同意配合下述規定:

違反上述規定者,中時新聞網有權刪除留言,或者直接封鎖帳號!請使用者在發言前,務必先閱讀留言板規則,謝謝配合。