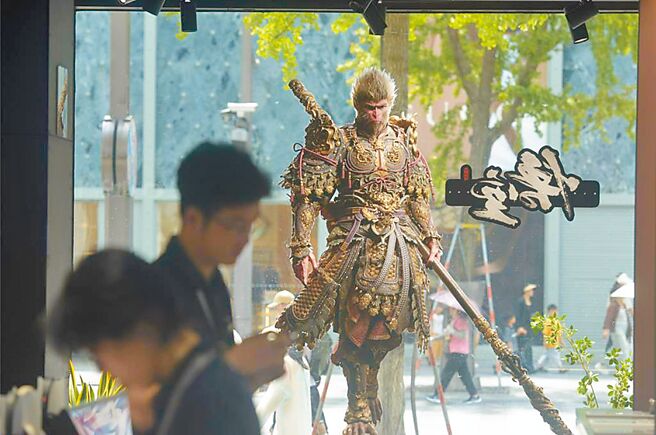

大陸首個3A級國產電玩遊戲《黑神話:悟空》,一從石頭蹦出來就威震四方,除了創下銷售紀錄,也創下了話題紀錄,討論層面超越遊戲產業,擴展到總體經濟層面、文化輸出層面,還帶動了觀光旅遊業,簡直就是現代神話,足稱為神作。

就像許多傳奇故事,這個空前成功的作品,來自於一個過往名不見經傳的開發商,小兵立大功,還真是與孫悟空一樣,從石頭裡蹦出來的。

我年輕時曾在遊戲產業工作,當時台灣遊戲正起步,本土開發商從代工生意打下了資本基礎後,開始躊躇滿志,走向自創之路。

遊戲業的故事通常是這樣的:有了資本就想開發「大作」,結果「大作」拖垮了營運,開發商立刻一蹶不振,不得不回頭開發「小品」,但小品不足以支撐公司,結果關門大吉。

《黑神話:悟空》就是「大作」,所謂3A,是指投入資金多,投入資源大,投入時間長。能夠生產這種產品,而且還能長期存活的企業並不多,事實上,全世界能夠產出3A遊戲的國家也不多,這便是為何該作震撼了中國大陸乃至於全世界。

如果整個產業是靠企業自己單打獨鬥,很難靠自創大作維持營運,因為一失足,就是千古恨。事實上,即便政府刻意扶植,創造出投資大環境,也不能保證可產出成功的3A遊戲,因此可說,遊戲產業是高風險行業。

文創產業不是砸錢就能保證成功,台灣為了扶植電影業,政府也砸過不少錢,至今一個成功的本土3A大作都沒有,遊戲產業也類似。

文創業與科技業不同之處在於,其需要的人才面向很廣,不是只有某方面的豐沛人力就能成事的。尤其是3A大作,企畫角色相當吃重,遊戲作品要成功,「遊戲性」是關鍵,如果遊戲不好玩,程式開發技術再先進,影音設計再驚艷,也不會創造與成本等值的銷售績效。

大陸輿論也很誠實,坦承此前中國電玩遊戲的世界地位並不高,儘管政商聯手刻意扶植,但完全按照一般產業邏輯搞文創,以量取勝,產出的就是大量以盈利思維主導的產品,遊戲性成了次要考量。

做遊戲還是要回到遊戲的本質,好玩才是關鍵,但經營者很容易分心於引資、行銷、生產節奏等營運問題,疏於鞭策內容,以致失敗。而遊戲這一行,經不起幾次失敗。

說到底,《黑神話:悟空》的成功主要在於開發商堅持了理想性,拒絕向產業的營商邏輯妥協,6年磨一劍,務求磨出頂級水準的作品。但這條路,一般開發商不會走,因為風險過高,如果沒有持續的資金流入,哪間公司能只做一個產品,且還得做6年才上市盈利?

換言之,行業的逐利導向也不能說沒道理,市售產品這麼多,能有幾個黑悟空銷售神話?因此,儘管傳奇度滿滿,銷售量破表,黑悟空的征程與挑戰,現在才開始。(作者為作家)

發表意見

中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時,表示已詳細閱讀並完全了解,且同意配合下述規定:

違反上述規定者,中時新聞網有權刪除留言,或者直接封鎖帳號!請使用者在發言前,務必先閱讀留言板規則,謝謝配合。