搜尋結果

以下是含有中國靠攏的搜尋結果,共21筆

-

APEC向中靠攏 中日關係開局走揚

美國總統川普一如往昔的向「去多邊主義」與「反全球化」方向走,因而在今年的APEC非正式領袖峰會缺席。看起來川普更樂於透過雙邊談判解決貿易紛爭,但人都已經到了韓國,卻刻意在多邊峰會前返回華府,再次凸顯川普揚棄過往「自由主義多邊機制」的偏向。

-

時論廣場》APEC向中靠攏 中日關係開局走揚(馬準威)

美國總統川普一如往昔的向「去多邊主義」與「反全球化」方向走,因而在今年的APEC非正式領袖峰會缺席。看起來川普更樂於透過雙邊談判解決貿易紛爭,但人都已經到了韓國,卻刻意在多邊峰會前返回華府,再次凸顯川普揚棄過往「自由主義多邊機制」的偏向。

-

王毅訪印聚焦邊界問題 專家揭「中美印」新關係

大陸《環球時報》19日報導,中共中央政治局委員、外交部長、中印邊界問題中方特別代表王毅18日至20日,應邀訪問印度並舉行中印邊界問題特別代表第24次會晤。北京清華大學國家戰略研究院研究員錢峰等國際關係學者分析,指出,中印關係本身具有改善的原生動力,雙方相向而行,逐漸回到健康發展軌道。近期印美關係發生變化只是次要因素。

-

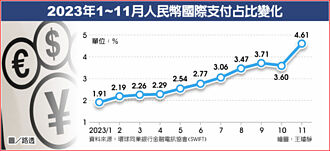

人民幣國際支付占比是否回升?SWIFT將於6/19公布5月數據

環球銀行金融電信協會(SWIFT)將於19日公布5月份的人民幣國際支付占比。4月份人民幣支付占比3.5%,不僅較3月的4.13%顯著下滑,創下六個月低點,全球排名也從上月的第四位落到第五位。5月支付占比是否回升引關注。

-

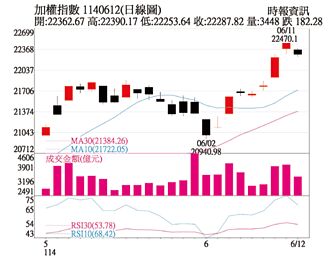

操盤心法-選股不選市 善用整理期分批布局潛力股

總經與市場觀察:牽動全球金融市場投資情緒的美國對等關稅事件於近日取得新進展,川普關稅政策放軟,歷經20小時的談判,美中倫敦會談達成框架性協議,美國可能將放寬部分科技管制與留學生限制,中國也將加快核准稀土出口,加5月CPI低於預期,顯示關稅對通膨的衝擊不如市場原先擔心的高,令市場預期今年聯準會降息次數可望超過一碼。

-

台東大罷免造勢晚會邀3綠委助陣 細雨不減民眾熱情

罷免國民黨台東立委黃建賓的挫賓行動11日晚間在民進黨台東縣黨部前舉辦大型造勢晚會,包括立委沈柏洋、莊瑞雄、王義川等人到場宣講,也有在地代表東基主治醫師劉漢鼎、前東大教授曾世杰等到場發聲,會前飄起陣陣雨絲,仍不減民眾熱情,500多人到場響應。

-

川普又讚台積電「很精明」! 突脫口爆:擬投資2000─3000億美元

美國總統川普即將在4月2日周三「解放日」公布備受全球關注的對等關稅(reciprocal tariff)和特定產業關稅,但近來國際上似乎出現一些有利於台灣和台積電的風聲。

-

將香港定位為東西文化交會點

林鄭月娥回到香港,職業生涯向前邁進一大步。她離開公部門,正式踏入政壇。從這時起,她不再擔任祕書或行政官員,而是進入政府核心,制定公共政策。但這個新職位附帶私人代價:她必須放棄英國國籍,宣示效忠香港。

-

CPTPP入會案 兩岸皆被擱置

《跨太平洋夥伴全面進步協定》(CPTPP)執行委員會年度大會28日落幕,主席國加拿大宣布,哥斯大黎加將成為下一個準會員國。兩岸均爭取加入受到關注,但哥國「後發先至」,台灣則因未獲得所有成員國共識,入會案沒有被討論,大陸申請案亦擱置。我政府表達深切失望,再次呼籲CPTPP成員國早日成立我國入會工作小組,不應有政治考量。

-

中時社論》南非遷館 外交再陷新風暴

南非共和國限期台灣在6個月內把駐南非代表處遷出首都,這對雙方關係是一大倒退,也是很屈辱的對待。但我們的政府卻拿不出對策,只能講些色厲內荏的大話糊弄民眾。兩岸關係如墜崖式惡化,外交首當其衝要付出代價,賴政府恐怕得面對更多風暴。

-

我們不能把自己交託在別人手裡

前言:國與國交往利益優先,道義只是調味料而已。1950年國府退守台灣,美國出現棄台論,若非韓戰爆發寶島恐已赤化;1971年美國面對蘇聯威脅及越戰泥淖漸感吃力,改打中共牌,台灣再度淪為棄子,當年聯合國大會表決中華民國席次的緊要關頭,季辛吉竟然出訪北京,不是暗示而是明示盟國,美國將放棄台灣,最後中華民國只能含淚棄守聯大;幾年後,美國人叫醒睡夢中的蔣經國總統,通知幾個小時後美國將宣布與台北斷交。70多年來,美國不時冒出棄台論,鑑往知來,《翻爆》重刊本報前華府特派員傅建中的三篇文章,俾讀者了解棄台論的來龍去脈。

-

美中貿易分歧 全球GDP恐掉7%

國際貨幣基金(IMF)副總裁高萍娜(Gita Gopinath)警告,以美、中兩國馬首是瞻的不同經濟集團分歧,正危及全球貿易合作與經濟成長。她說,若該分歧無法弭平,最糟情況下,全球經濟面臨的損失相當於全球國內生產毛額(GDP)的7%。

-

F-35買不到轉向殲-20戰機 美媒曝它與陸當好麻吉盤算

阿拉伯聯合大公國2020年決定,要和以色列關係正常化,被視為向中東穩定邁出了一步。不過,由於阿聯很想採購F-35先進戰機,挑戰了以色列維持軍事優勢的安全信條,因此出現了複雜狀況。

-

馬爾地夫國會大選 親中總統壓倒性勝選

馬爾地夫21日舉行國會選舉,選舉委員會公布的選舉結果顯示,立場親中的總統穆伊祖(Mohamed Muizzu)所領導執政人民全國大會黨(PNC),贏得已經開出86席當中的66席,取得93席國會「超級多數」所需席次。原本在國會擁有「超級多數」的親印度主要在野黨馬爾地夫民主黨(MDP)慘敗,只拿下12席,失去國會控制權。

-

馬爾地夫今國會選舉 對「印度或中國」外交至關重要

馬爾地夫選民21日蜂擁參加國會選舉,這場選舉可能決定這個印度洋島國,是否繼續把外交關係轉向中國,或是遠離與印度的長期關係。隨著印中兩大國試圖在印太地區強化影響力,北京和新德里都在向馬爾地夫示好。

-

蕭茲今會習近平 美媒:歐洲重新跟中國靠攏

德國總理蕭茲正在訪華,而馬克宏將在巴黎會見習近平,經濟焦慮和不斷升溫的跨大西洋緊張局勢使歐洲更容易接受中國的示好姿態。《華爾街日報》分析,經濟復甦乏力、害怕被俄羅斯侵略,以及川普可能在今年美國大選中獲勝,這些因素正推動歐洲跟中國靠攏。

-

川普勝選機率增大 歐洲見風轉舵重新向中國靠攏

隨著美國總統大選日期迫近,許多國家開始為可能出現的美國政權更迭而進行規避風險操作,尤其是一些經濟復蘇乏力或害怕被俄羅斯侵略的歐洲國家,他們擔憂川普可能在今年美國大選中獲勝,因此開始轉向中國靠攏。中國也迅速地向歐洲國家展開魅力攻勢,除了積極安排元首訪問與會晤之外,也解除了多項貿易禁令。

-

去美元化升溫 牽動人民幣國際化

人民幣國際化逾十年,2023年以來,俄烏戰爭與地緣政治波動讓「去美元化」升溫,人民幣快速躍升為全球第四大支付貨幣、第三大貿易融資貨幣、第五大國際儲備貨幣。但在亮麗成果背後,人民幣在國際間的交易額仍與美元相去甚遠。專家普遍認為,除非大陸對外開放資本帳,否則終將對人民幣國際化形成掣肘。

-

選前之夜喊聲 賴清德:不僅為自己贏、也讓世界的台灣贏

民進黨正副總統賴清德、蕭美琴在新北市舉行「迎向勝利選前之夜」,賴清德喊出要集中選票,更要搏感情,出生萬里的他,要大家「支持新北市囡仔」。更表示,「這一仗,台灣必須要贏;不僅為自己贏、也讓世界的台灣贏,贏得全球民主的第一場勝利」。

-

小馬可仕:菲美南海聯合巡邏 加強軍事協同作業能力

菲律賓總統小馬可仕(Ferdinand Marcos Jr.)表示,菲律賓和美國軍方今天舉行聯合海上與空中巡邏,並形容這是一項「重大舉措」。