搜尋結果

以下是含有倭寇的搜尋結果,共19筆

-

魅力深圳》港片帶火深圳 大鵬古城、油畫村、水貝珠寶街被影迷攻陷

事隔11年,香港電影2025年終於重返坎城影展,《九龍城寨之圍城》不但全球票房大放異彩,再掀香港電影旋風,重燃舊香港及城寨情懷,位在香港的「九龍寨城公園衙門」原比例重現的電影場景也成了旅遊打卡景點,這股懷舊風,還一路溯源九龍城寨修建的源頭-深圳大鵬所城,衙門就是清代大鵬副將派駐九龍的辦公地點。

-

陳冲:搬不走的近鄰 就看彼此如何互處

前行政院院長、現任新世代金融基金會董事長陳冲指出,中共常委兼副總理何立峰,七月中旬訪日時,對自民黨幹事長講了一句看似普通卻值玩味的話:中日是搬不走的近鄰。搬不走的近鄰,可以做正面解釋,也可以做負面看待。遠親不如近鄰說的是前者,惡鄰纏身不散指的是後者,就看彼此如何互處。

-

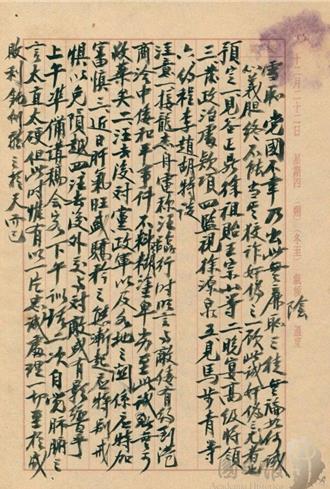

敘述二戰期間決策 蔣中正日記曝提前加入英法陣線原因

國史館今天開放第六批兩蔣日記數位檔供外界使用。1939年9月歐戰爆發,蔣中正於9月2日日記寫道,他必須提前加入英法陣線,使日本不能加入,還說若能戒慎進行則「抗戰必勝之形勢已定」。1941年12月8日蔣中正日記提到他預定「召集英美俄各大使宣布中國對軸心國宣戰之決心」,之後太平洋戰爭爆發,美國參戰,第二次世界大戰局勢因此扭轉。

-

準備抗戰 首都南京加強國防建設

一九三二年六月,擔任南京國民政府軍事委員會委員長的蔣介石,在日記中寫道:「倭寇咄咄逼人,戰禍終不能免,然必有相當之準備時期,始得應付裕如。」當時,南京國民政府和蔣介石認為,目前日本的國力、軍力遠超中國,因而中國不能僅憑意氣,倉促求戰,而應忍辱負重,一面與日本進行外交談判,爭取時間,一面加緊積蓄和發展中國的國力、軍力,加強國防建設,「加緊軍事準備,這就是一面談判一面準備抵抗的策略」,最少要等到七年整軍計劃完成的一九三八年,才與日本開戰,最終趕走侵略者,收復失地。

-

金門四季走讀「戀夏」登場 240學員知性探訪后頭聚落

金門縣文化局為推廣閱讀,辦理「四季走讀-走春、戀夏、賞秋、藏冬」系列活動,今年戀夏場選定烈嶼鄉后頭村辦理,10日在地區知名文史工作者陳炳容與陳成基2位講師帶領下,240位學員在寓教於樂的走讀環境下,完成一趟知性、感性之旅。

-

倭寇侵擾明朝200年 到了清朝突銷聲匿跡 背後原因曝

倭寇一直是大明王朝的心腹大患,尤其嘉靖年間,倭寇猖獗至極,沿海多地遭受侵擾,戚家軍也因此橫空出世,但令人好奇的是,困擾明朝200多年的倭寇之亂,到了清朝竟悄然消失,事實上背後得益於3大關鍵因素,包括明朝的強力打擊、日本嚴厲的海禁政策,以及清朝透過倉儲系統,解決沿海百姓的糧食供應問題。

-

影珠山上 青天白日之輝煌

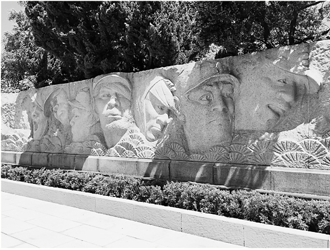

在湖南省長沙市下轄的長沙縣影珠山頂,有一座國軍第一九五師陣亡將士公墓紀念碑,雖是重建,但青天白日徽在陽光照耀下奪目閃耀,記錄著國軍在湘北一帶作戰的歷史。這座公墓大概建造於1942年。

-

四次長沙會戰 激勵抗戰人心士氣

前言:中華民國抗戰時期,曾經爆發過四次長沙會戰。這四次會戰中,第一次和第二次長沙會戰對於抗戰時期全國軍民士氣之鼓舞、國際觀瞻之維繫,起到了巨大作用。大規模的會戰是由無數的戰役、戰鬥所組成的。長沙市的嶽麓山上,有一座長沙會戰碑,是為紀念1939年第一次長沙會戰而立。在長沙農村的春華山,有一座中央陣亡將士公墓,是為了紀念第二次長沙會戰中的國軍第七十四軍陣亡官兵而建。國軍第一九五師和國軍第九十五師這兩支部隊在長沙會戰中留下的公墓紀念碑,更是很值得被銘記和探討。這些碑墓背後的故事,不僅僅是硝煙彌漫的沙場和血淚,更多則是歷史曲折與滄桑的艱辛和悲戚。眾多國軍部隊在長沙附近區域的抗敵歷史及公墓,因為1949年的山河變色而漸漸為人淡忘。所幸民間歷史記憶的延續,讓這段史實被呈現出來。面對中國大陸極左年代的高壓,拆碑毀墳、挫骨揚灰者有之,但自發為國軍烈士守墓者亦比比皆是。時空移轉,人們毫不避諱地舉起青天白日滿地紅的國軍軍旗,為國軍陣亡軍人迎靈入殮。這或許就是《聖經》中lest we forget的寫照。

-

為什麼台灣人感念鄭成功

前不久去參加粵港澳大灣區的活動。聽在地友人講起《周處除三害》,說有一處不甚懂,為什麼主角一直擲筊杯。連擲9下聖杯代表什麼意義?為什麼他就那樣下了除三害的決心?

-

楊渡專欄》為什麼台灣人感念鄭成功

前不久去參加粵港澳大灣區的活動。聽在地友人講起《周處除三害》,他說有一處不甚懂,為什麼主角一直擲筊杯。連擲9下聖杯代表什麼意義?為什麼他就那樣下了除三害的決心?

-

中時社論》1624 文化部謬誤的海洋史觀

文化部花費8千多萬製作一部大型歷史歌仔戲《1624》,找來歌仔戲偶像級明星群演員,也找來擅長現代歌劇的舞台劇導演,但所得到的評價卻超出預期的低。尤有甚者,被立委高金素梅批判為到底是用原住民史觀、台灣史觀還是殖民帝國史觀?一個沒有主體性史觀的歷史劇,要如何說服人呢?更核心的問題是,文化部的台灣史觀是一個扭曲歷史事實的政治論述,這樣讓台灣人如何面對自己的過去?

-

馬英九訪陸》遊八達嶺長城 馬與學生感動高歌〈長城謠〉

前總統馬英九一行,今天(9日)上午在大陸國台辦副主任潘賢掌陪同下,前往八達嶺長城遊覽。在長城上,馬英九與學生合唱抗日歌曲〈長城謠〉,當唱到「長城外面是故鄉」,馬英九情緒有些激動,眼眶紅紅的,還拿出手帕擦了擦鼻子。

-

史話》以碑說話:在浙江,國共誰才是抗戰主力?(徐全)

在中國浙江,對日抗戰的主要力量到底是誰?本文就以紀念碑和公墓來說話,告訴讀者國軍在這個中國最富庶省分曾經付出的代價和犧牲。縱使他們的紀念碑都被推到,縱使他們都被挫骨揚灰,但歷史就是歷史,沒有人能夠改寫,也沒有人能夠讓子孫後代遺忘。

-

史話》西北抗戰勁旅 碑墓滄桑(徐全)

從清朝末年開始到中華民國成立,陝軍(陝西陸軍)是國軍中的一個非常特別的派系。這個派系的國軍部隊在早期甚少參與國民政府內部的政爭,反而是一直在西北地區進行地方權力爭奪戰。讓陝軍這個派系一舉成名的自然是發生在1936年12月的陝變(西安事變),其領袖楊虎城連同東北軍首領張學良扣押蔣委員長。在抗戰中,陝軍和其他派系的國軍一樣,盡力履行保家衛國的使命,奮勇向前。他們留存在今日的公墓或是紀念碑,是他們抗敵犧牲的證據,也是彰顯他們國軍屬性的最好豐碑。

-

史話》大陸網民紀念國軍先輩之歌(徐全)

中華民國對日抗戰時期,曾經爆發過4次長沙會戰。這4次會戰中,第一次和第二次長沙會戰對於抗戰時期全國軍民士氣之鼓舞、國際觀瞻之維繫,起到了巨大作用。大規模的會戰是由無數的戰役、戰鬥所組成的。眾多國軍部隊在長沙附近區域的抗敵歷史及公墓,因為後來山河變色的原因而漸漸為人淡忘。所幸民間歷史記憶的延續,讓這段史實被呈現出來。國軍第一九五師和國軍第九十五師這兩支部隊在長沙會戰中留下的公墓紀念碑,就很值得被銘記和探討。

-

史話》殘碑之哀 國軍將領命運各不同(徐全)

西北軍背景的國軍第三十軍,成軍之後歷經剿共、抗日、國共戰爭。特別是在對日抗戰時期,為戰爭的勝利踏遍東西南北,鏖戰四方,幾乎經歷了抗戰時期中原地區的所有重大會戰。在蒼茫神州,曾經有他們的陣亡將士公墓、曾經有他們的紀念碑,如今卻只是殘石遺塊,在風雨瀝瀝中追懷當年的崢嶸瞬間。但歷史就是歷史,國軍的光耀和榮譽不容否定、不容歪曲、不容抹黑。透過一座座紀念碑、一篇篇碑文,我們看到的不僅是國軍先輩的勇氣和付出,更看到在那個「有我則無國」的大時代,在青天白日滿地紅旗幟的引領下,一代人的國軍官兵、黃埔健兒所具有的恢弘、浪漫、沉著、堅毅與滄桑。他們是歷史的見證者,更是創造者。

-

大員小酒館的大歷史

399年前,也就是公元1624年,荷蘭人被明朝軍隊圍城,不得已毀棄澎湖的城堡,搬到大員,也就是今天的台南。剛開始要建熱蘭遮城,從澎湖搬來的石頭不夠用,於是開船去漢人的居住地魍港一帶買磚塊。

-

時論廣場》大員小酒館的大歷史(楊渡)

399年前,也就是公元1624年,荷蘭人被明朝軍隊圍城,不得已毀棄澎湖的城堡,搬到大員,也就是今天的台南。剛開始要建熱蘭遮城,從澎湖搬來的石頭不夠用,於是開船去漢人的居住地魍港一帶買磚塊。

-

史話》英雄塚打破國軍消極抗戰之說(徐全)

在國軍歷史沿革中,有兩個光榮的第五軍。第二個第五軍參加了赫赫有名的桂南會戰之崑崙關大捷。而第一個第五軍,參加第一次淞滬對日作戰,建制則存續時間較短,為中央軍體系。它的存在,是專為1932年1月28日的淞滬事變而編成。這支第五軍部隊,是國民革命軍中的精銳,包括擔負首都南京警衛任務的國軍第八十七師、第八十八師兩部,更包括中央陸軍軍官學校官兵組成的中央軍校教導總隊。1932年一二八淞滬事變結束後,第五軍番號在1932年6月撤銷。他們的歷史已經過去,但有形和無形的紀念碑,仍在訴說著國軍和黃埔健兒為國家所做的貢獻。這一切,不能被抹滅。