搜尋結果

以下是含有共病的搜尋結果,共156筆

-

台北醫院3醫師獲獎 細膩問診與線上服務雙軌受肯定

衛生福利部今(11)日舉辦第12屆優良暨資深典範醫師頒獎典禮,其中衛生福利部臺北醫院有「優良醫師獎」的門診主任暨骨科醫師楊士賢、「新人獎」的失智症中心主任暨神經內科醫師吳俊毅,以及再度榮獲「臺灣e院醫療諮詢服務獎-績優個人獎」的婦產科醫師曹國桃,3位醫生透過實體照護與線上諮詢雙軌並進的服務獲獎,備受外界肯定。

-

乾癬受三高共病影響 越看越多科

乾癬是一種自體免疫疾病,除了皮膚、關節、指甲等處會出現紅斑、脫屑等病灶外,也常伴隨著肥胖問題,影響其他身體器官如糖尿病、脂肪肝等多種共病症,患者有時會「越看越多科」,請假次數多,工作難免受影響。

-

肺阻塞6成心血管共病 專家促戒菸

肺阻塞或稱慢性阻塞性肺病(COPD)長年位居台灣十大死因之一,在民國113年,死亡人數已超過6000人。台灣胸腔暨重症加護醫學會4日發布一項針對1240名肺阻塞者的調查報告。這些患者中,高達61%都有心血管共病,提醒患者戒菸,遠離致命風險。

-

糖友8成合併肥胖 死亡風險倍增

台灣糖尿病人口突破250萬人,每年持續攀升,其中高達8成患者同時合併過重、肥胖問題,形成「糖胖症」,心血管疾病、腎臟病風險增加,死亡風險更提升逾2倍。醫師指出,糖尿病防治觀念應從控制肥胖做起,然而僅不到3成患者執行體重管理,呼籲患者定期主動量體重、追蹤血糖。

-

扭轉握力衰弱 運動是不二法門

提物品、開瓶蓋等日常生活中常見的動作,都少不了手部握力的幫助,近年來「握力」成為評估身體功能與健康狀態的重要觀察指標。董氏基金會引述一篇今年3月發表於《老化臨床與實驗研究》的研究指出,憂鬱症、高血壓、糖尿病、阿茲海默症、骨關節炎等疾病以及日常活動困難,都與握力衰弱有關。

-

秋冬傳染病高峰期 豐原醫院啟動疫苗第二波接種

因應秋冬傳染病高峰期即將來臨,衛生福利部豐原醫院自11月1日起,將啟動第二波公費流感與新冠疫苗接種服務,提醒民眾接種疫苗。

-

深層刺激大腦 改善憂鬱困擾

現代人長期處於高壓環境中,憂鬱症成為隱形流行病。根據統計,台灣每年約有40萬人以上因憂鬱症就醫。而藥物治療效果有限、復原期長的困境,也讓許多患者陷入無力循環。今年9月,美國FDA正式通過「加速型深層經顱磁刺激治療」用於重度憂鬱症,治療6周後,8成患者的症狀可獲改善。

-

乾癬共病連環扣!心血管疾病成嚴重威脅 發病機率多3倍

乾癬和乾癬性關節炎是慢性但嚴重的非傳染性疾病,雖現已有新的治療方式,但由於皮膚病灶型態相當多變化,有的患者罹病到確診時間漫長,更常與心血管疾病等共病相互牽連,形成「骨牌效應」讓病況加重,讓患者在生活工作、心理甚至經濟上都易受挫。

-

骨鬆藥放寬給付 治療免等骨折後

超高齡社會將來臨,不少長者有骨質疏鬆症,可能造成多部位骨折,並以髖部骨折發生率50%最高,導致長期臥床、失能,一年內死亡率更高達2成。健保署今年放寬骨鬆藥物給付,首度納入未發生骨折的高風險族群,並擴大手腕、上臂骨折給付,有助提早預防骨鬆性骨折。

-

搶救腦中風 把握黃金4.5小時

腦中風是國人死因第四名,更是造成成人失能的主因。根據統計,台灣每年近5萬人罹患腦中風,但僅不到1成能在「黃金4.5小時」內接受有效治療。台灣腦中風學會理事長陳龍指出,中風最可怕的不是死亡,而是失去生活自理能力,約5成患者在中風半年後無法自行如廁、行走或洗澡,2成需長期臥床,拖垮整個家庭照護系統。

-

60歲以上易致死 慢性阻塞性肺病 極端氣候威脅大

台北醫學大學研究發現,在極端氣候影響下,過高、過低氣溫會增加慢性阻塞性肺病(COPD)患者發病及死亡風險,尤其極端高溫環境下,女性患者更成了高風險群。

-

心衰竭堪比癌 住院就增死亡率

心血管疾病超過15年高居國人第2大死因,平均每23分鐘就有1人死於心血管疾病。其中,心臟衰竭不僅發作時間難以預測,更會導致患者頻繁出入醫院,對心臟科而言,幾乎像癌症,每次惡化、住院都會使心臟功能下降,死亡率也隨之上升。專家提醒,出現「喘、下肢水腫、疲累」,別當小毛病,應及早介入,避免錯失治療時機。

-

高血糖合併肥胖 心梗風險增5倍

55歲范先生罹糖尿病多年,合併腎功能異常,體重曾高達120公斤,7年前出現手麻、背痛、胸痛、吸不到氣症狀,確診急性心肌梗塞,緊急開刀裝了2支心臟支架救命。不料,去年底又出現類似症狀,半夜喘不過氣送急診,二度確診心肌梗塞,裝上第3支支架並進行氣球擴張術,才從鬼門關前救了回來。

-

全力以赴 羅陽認真看待每個病人

「面對每個病人,都像第一次上場」。國泰醫院皮膚科暨醫學美容中心主治醫師羅陽,專長照顧乾癬、異位性皮膚炎以及圓禿3大免疫皮膚疾病患者,每周幾乎6天都在醫院,平時除了看診、手術、醫學美容治療,也兼顧院內研究與學校教學,在臨床、研究及教學領域都拿出最佳表現,帶給病人最好的幫助。

-

創新「導管瓣膜置換」 引領台灣醫療

振興醫院自2010年第一間複合式手術室建成後,更於2013年完成首例「經導管瓣膜置換手術」,振興醫院副院長殷偉賢表示,導管裝瓣膜這項技術,近20年才出現,2002年法國完成全球首例,震驚全球心臟醫學界,魏崢院長赴美交流時,敏銳察覺這是值得發展的領域,積極引進並開創,至今已完成1300多例,領先全台,且不斷改良創新,致力帶給病人更安全、有效率的手術,獲得國際高度肯定。

-

車禍住院胖20公斤!她靠「瘦瘦針」半年甩肉29公斤 逆轉3慢性病

台中35歲莊小姐因車禍住院時,體重暴增20公斤,她求助醫院「個人化減重課程」,透過每周1次的瘦瘦針(GLP-1 腸泌素)治療,並搭配生活型態調整,僅半年減重29公斤,不僅走路不再氣喘吁吁,連慢性病藥物劑量也隨之下降。長安醫院醫師彭馨儀提醒,近期瘦瘦針風行,民眾切勿自行購買來源不明藥物。

-

專家建議全民分齡分型 每年打1次流感疫苗

台灣流感「全年化」!台大醫師指出,現在連夏天都會有流感重症、死亡病例,因此台灣感染症醫學會、家庭醫學會最新疫苗指引均建議,全民每年都應接種1次流感疫苗;接種政策則建議政府參考歐美,採「分齡分型」,65歲以上長者,接種保護力更好的免疫加強型佐劑疫苗,更能預防重症和死亡。

-

家屬不滿病患傷口感染「主治是腸胃科醫師」!他嘆醫院苦心被反咬

近期有名病患家屬在網路上抱怨,稱70多歲病人因傷口感染送急診打抗生素,之後轉為住院治療,但主治醫師卻是腸胃消化科,質疑是否算是醫療疏失。對此,超級白急診醫師認為,院內的急診醫師可能就是看病人年紀大,不希望讓他在急診等太久,才幫他排容易有病床科別的輪值醫師,不料對病人太好,反而被反咬一口。

-

1/3流感家人傳播 老幼要當心

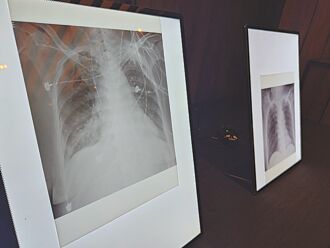

一位61歲糖尿病患者長期血糖控制不佳,年初因肺炎住院,治療後病況稍有起色,原以為即將出院,沒想到患者突發呼吸急促、胸悶,X光顯示右下肺再度出現嚴重感染,確診為流感,追查發現感染源疑似是來探病的家人。醫師指出,三分之一的流感傳播發生在家庭,當病毒在家庭內部快速傳播,幼童與長者往往成為最脆弱破口。

-

一人流感全家受災 醫籲:勿錯過輕症黃金治療期

台灣邁入超高齡社會,一場流感,可能導致整個家庭陷入照護與醫療壓力的風暴。台灣胸腔暨重症加護醫學會攜手柔道國手楊勇緯、人氣角色醜白兔,化身「流感守護者」,共同呼籲民眾應再出現發燒、喉嚨痛、鼻炎等輕症期積極治療,避免引發重症。