搜尋結果

以下是含有台獨主張的搜尋結果,共188筆

-

陸官媒起底沈伯洋「發家史」陸學者:可發通緝令在全球追捕

沈伯洋是誰?大陸央視新聞頻道8日晚間播出7分42秒的專題報導,稱他的公開身份是台灣台北大學犯罪學研究所所長、以及民進黨立委,去年10月,隨著大陸國台辦將其納入台獨頑固分子清單,並對其實施制裁,公眾才開始越來越清楚地認識到,此人的真實面目。中國人民大學法學院教授程雷分析,下一步根據案件偵辦的證據情況,發佈通緝令以後,在國際社會,大陸也可以利用國際刑警組織等一系列的國際組織,紅通等一系列追捕的措施,在全球範圍內對他進行抓捕。

-

藍憂賴釋憲台獨 備戰更須謀和

馬英九基金會與兩岸經貿文化交流協會7日舉辦「馬習會」10周年研討會。國民黨副主席蕭旭岑表示,「馬習會」5周年時大陸官方還有慶祝,10周年卻只有台灣舉辦,凸顯兩岸關係的負面訊號。為回到「馬習會」的兩岸氣氛,前陸委會主委夏立言認為,必須要回到堅持「九二共識」,在一中各表、求同存異的基礎上,才能讓兩岸再度成為和平繁榮。

-

統一與台灣的距離

APEC的「川習會」未提「台灣」讓各方揣測解讀。相較於2023年底大陸國家主席習近平在舊金山,甚至親口對美國總統拜登以「最核心、最敏感、最首要」,以及後來所有北京官方均以「紅線、底線」強烈嚴肅地描述中美關係針對「台灣問題」的關鍵位置,如今中美兩強人竟絕口不提台灣,原因何在?

-

王尚智專欄》統一與台灣的距離

APEC的「川習會」未提「台灣」讓各方揣測解讀。相較於2023年底大陸國家主席習近平在舊金山,甚至親口對美國總統拜登以「最核心、最敏感、最首要」,以及後來所有北京官方均以「紅線、底線」強烈嚴肅地描述中美關係針對「台灣問題」的關鍵位置,如今面對更強勢鮮明的川普,中美兩強人竟絕口不提台灣,原因何在?

-

奔騰思潮》兩岸政策大辯論的題綱(闕志克)

許多人期許這次國民黨黨主席選舉能讓黨內對兩岸政策好好地來一場大辯論,可惜除了張亞中之外,其他候選人對這個議題沒有比「遵守九二共識」更新穎或更深刻的想法,所以兩岸議題在這次選舉中並沒有激出什麼火花,當然國民黨或整個社會對這個議題的理解也沒有任何進步。選後,有些新世代藍營議員提議舉行兩岸政策大辯論,目標是提出一個新論述,說服台灣民眾,除了民進黨依美抗中的策略以外,還有其他可以維持台灣現有生活方式的方案。

-

朱駿專欄》國民黨小心被自己的金句鐵打

台灣政壇有玩弄金句的風尚,但政治人物常常對概念掌握不精確,說出來的金句若仔細分析,常常是自己砸腳的「磚句」而不自知,還自鳴得意地不斷唱誦,藍營政治人物最為明顯常見,實在可憐。

-

中時社論》藍營引領思潮 捍衛中國人認同

隨著第二場辯論會召開,包括郝龍斌、蔡志弘在內的主要參選人都出席,國民黨主席的改選正式進入深水區。候選人之間就兩岸政策、國族認同和國際局勢的對話與交鋒,也逐步深入。在民進黨多年以台獨思維洗腦下,從國民黨在2016年失去政權至今,國民黨絕大多數的政治人物便不再提中華民族的民族認同、乃至於身為中國人的國家認同,以至國民黨長期失去話語權,也失去民心。

-

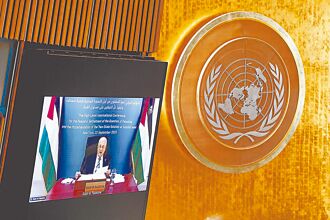

台灣參與聯合國的四座大山

第80屆聯合國大會在9月上旬開議,「台灣有意義參與聯合國體系」案隨著總辯論在同月23日登場。但各界更注意的是,作為「非會員觀察員國」的巴勒斯坦在「紐約宣言」決議案(有關實現以巴「兩國方案」路線圖),從193個會員國手中得到142張贊成票,以色列、美國等10國反對,另有12國棄權。

-

黃奎博專欄》台灣參與聯合國的四座大山

第80屆聯合國大會在9月上旬開議,「台灣有意義參與聯合國體系」案隨著總辯論在同月23日登場。

-

張亞中:開啟國共對話 簽和平備忘錄 羅智強:建立選舉機制 團結從己做起 鄭麗文:合理平等互惠 拒當美提款機

前立委蔡正元提問:如何處理2026新北市長藍白競爭?總統提名假設有盧秀燕、韓國瑜爭取提名,民眾黨提名柯文哲,如何處理?另如何提出令人心服口服的不分區立委名單?

-

識讀中國與中國威脅的根源

日前,民進黨發起的兩度大罷免,結果均遭台灣人民堅定的反擊,完全失敗,成為民進黨建黨以來最大的恥辱。然而頑固不知順應民意的民進黨政府,卻不改「台獨」死路,不遵守憲法規定,仍然要執意繼續推動「去中國化」的教育,令人憤慨不齒。

-

海納百川》正確識讀中國與中國威脅的根源(吳建國)

日前,民進黨發起的兩度大罷免,結果均遭台灣人民堅定的反擊,完全失敗,成為民進黨建黨以來最大的恥辱。然而頑固不知順應民意的民進黨政府,卻不改「台獨」死路,不遵守憲法規定,仍然要執意繼續推動「去中國化」的教育,令人憤慨不齒。

-

中時社論》終戰史觀無法撼動台灣歷史定位

8月15日是中華民國八年抗戰勝利與台灣光復80周年的紀念日,賴清德總統透過臉書表示,二戰最寶貴的教訓是:「團結必勝、侵略必敗,在終戰紀念日的這一天,大家更應該省思這段慘痛的歷史。」由於賴總統只提「終戰」不提「抗戰」,讓人分不清台灣是屬於戰勝國還是戰敗國,連帶台灣地位遭到混淆,台灣的身分與認同也發生歧異。而這正是台獨主張者一貫引用的「台灣地位未定論」。

-

國戰會論壇》台灣光復vs.終戰接收 兩岸誰政治正確(王崑義)

今年8月15日是中國對日抗戰勝利80周年的日子,戰爭結束以後有關台灣地位問題,在民進黨執政之下,兩岸對此有不同的解讀方式。台灣國史館從8月起舉辦一系列「抗日戰爭紀念」的台灣史講座,系列總名稱為「中日戰爭結束與終戰接收」。同一時間北京聯合大學台灣研究院也舉辦一場大型的「台灣光復與兩岸關係」共研會,邀請兩岸相關領域專家、學者共同研討「光復」之後台灣定位的問題。

-

社評/大罷免後 疑賴論在國際發酵

執政黨針對在野黨的大規模罷免行動,正如《外交政策》期刊所言,為成熟民主國家前所未有的先例,經過一番激烈的爭辯與對抗後,選民7月26日以「24比0全數否決」的結果給出答案。國際媒體普遍解讀,這不只是執政黨的失敗,更象徵賴總統領導能力受到質疑,「疑賴論」於國際社會擴散。

-

旺報社評》大罷免後 疑賴論在國際發酵

執政黨針對在野黨的大規模罷免行動,正如《外交政策》期刊所言,為成熟民主國家前所未有的先例,經過一番激烈的爭辯與對抗後,選民7月26日以「24比0全數否決」的結果給出答案。國際媒體普遍解讀,這不只是執政黨的失敗,更象徵賴總統領導能力受到質疑,「疑賴論」於國際社會擴散。

-

海納百川》大罷免:一場輸不起的政治鬧劇(翁明源)

佔據台灣政治場域大半年的「大罷免」在26日完成了第一波的罷免投票,針對24席國民黨立委與新竹市長高虹安的罷免案全數失敗,上任以來獨斷專行的賴清德遭遇重大失敗。這個讓民進黨乃至部分國民黨人士大感意外的結果實則早已埋下了敗因,它本質上不過是一場「輸不起」的鬧劇。

-

大罷免慘輸!阿扁喊「不要放棄」 網反酸:你暗爽在心內

726大罷免結果出爐,國民黨24席區域立委與新竹市長高虹安全數過關,最終形成「25比0」的局面,罷免行動全軍覆沒。面對綠營士氣低落,前總統陳水扁今(27日)透過社群媒體轉發2004年總統大選辯論時的發言影片,畫面中他以台語喊話:「擦乾眼淚,讓自己更堅強,不要放棄,還有機會,再爬起來重新出發,一定會成功!」雖未明指罷免案,仍被解讀為對支持者的勉勵與喊話。

-

大罷免若敗 民進黨倒賴

距離決定台灣民主運作興衰的大罷免首波投票僅剩2天。站在解嚴38周年的時間點上,尤使人心情複雜。民國76年7月15日,台灣解除了長達38年的戒嚴,重新走回憲政常軌。此刻,恰是民主政治在台灣逐步實現,並超過了戒嚴長度的分水嶺。怎料,如今的台灣卻又要落回又一波以「更大的民主」之名,行襲奪國會權力之實,掏空普遍民意決定的歧路上。