搜尋結果

以下是含有糞便潛血篩檢的搜尋結果,共27筆

-

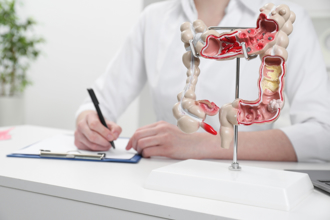

無痛大腸鏡優免就醫 揪腸道息肉助弱勢民眾守護健康

大腸癌是國人常見癌症,早期治療存活率高達9成。為降低弱勢民眾就醫障礙,大千綜合醫院推出糞便潛血檢查陽性者「無痛麻醉大腸鏡優免方案」,並與苗栗縣衛生局合作,幫助低收入林姓男子完成檢查,順利確認腸道健康。

-

健康療天室》破解消化道疑難雜症 從脂肪肝到腸道益生菌 專科醫師一次說清楚

現代人生活忙碌、飲食失衡,肝膽腸胃問題逐漸成為全民隱憂。從消化不良、腹脹腹痛,到脂肪肝、膽結石,甚至大腸息肉與幽門桿菌感染,無一不是門診常見的求診主訴。面對這些繁雜症狀,該如何分辨輕重緩急?何時該尋求專業醫療協助?《健康聊天室》邀請蘆洲上禾聯合診所院長陳品錚院長為民眾解惑。許多民眾對「肝膽腸胃科」與「家醫科」的分工仍感模糊。陳品錚院長強調,肝膽腸胃科屬於內科專科之一,當健檢報告顯示肝指數異常、膽囊息肉、腸胃不適等問題時,就該來到肝膽腸胃科做深入檢查與診斷。

-

糞便潛血陽性別鐵齒!罹癌風險飆30倍 醫喊快做1事

收到糞便潛血陽性報告,別不理或想著再驗一次,醫師吳宗勤指出,陽性代表腸道可能有肉眼看不見的出血,要趕快做大腸鏡檢查,這類人罹患大腸癌的風險,會比一般族群高出20至30倍,千萬不要覺得身體沒異狀就沒問題,因為早期大腸癌最常見症狀就是「沒症狀」,也不要想說再驗一次,因為腫瘤或息肉出血是間歇性的,就算第二次驗出陰性,也無法否定初次陽性結果。

-

大腸鏡篩檢 一期患者五年存活率95%

預防癌症定期健檢是關鍵,昕新智慧診所院長兼新光醫院健康管理部主任朱光恩醫師 呼籲,民眾應定期進行健康檢查,例如大腸鏡篩檢、肺癌篩檢等,提早發現病灶進行妥善處理,更強調「預防勝於治療」的觀念。

-

每31分1人罹大腸癌!早期症狀不明顯 醫:做1事救命

衛福部統計,台灣平均每31分鐘就有1人被診斷為大腸癌,不僅是國人好發的癌症,且罹癌年齡有年輕化的趨勢。今年篩檢資格從原先的50歲,下調至45歲,其中若有大腸癌家族史的國民,只需年滿40歲便可進行糞便潛血篩檢篩檢。

-

同鄉總會義診 雲林民眾揪感心

雲林縣政府與台北市雲林同鄉總會聯合策畫,結合縣衛生局的整合性社區健康篩檢,26日在口湖鄉與水林鄉義診,提供雲林30歲以上民眾醫療保健服務,醫師表示,雲林醫療資源相對不足,很多農民「只會顧田不會顧身體」,藉由義診推廣預防醫學,提醒大家要注意平日保健,早期發現及早治療。

-

農民只會顧田不會顧身體 雲林同鄉總會義診推預防醫學

雲林縣政府與台北市雲林同鄉總會聯合策畫,結合縣衛生局的整合性社區健康篩檢,26日在口湖鄉與水林鄉進行義診,提供雲林30歲以上民眾醫療保健服務,醫師表示雲林醫療資源相對不足,很多農民「只會顧田不會顧身體」,藉由義診推廣預防醫學,提醒大家要注意平日保健,早期發現及早治療。

-

大腸癌7大常見警訊 醫:有症狀都已中晚期

依癌症登記資料顯示,大腸癌為10大癌症發生人數第2名,每年奪走6千多位國人性命。醫師指出,大腸癌早期並無症狀,門診中若遇到有明顯症狀而來的病人,往往都已是中晚期階段,一旦發生糞便有血或黏液、排便習慣改變、糞便變細小、經常性腹瀉或便秘、體重減輕、貧血、裡急後重,務必要警覺。

-

52歲女陪媽媽就醫 志工一句話 讓她發現罹癌了

一名52歲女子,陪媽媽就醫,被醫院志工遊說,進行糞便潛血檢查,竟呈現陽性進而發現升結腸有腫瘤,為1期大腸癌,醫師表示,升結腸腫瘤早期幾乎不會有任何症狀,是「最恐怖的」;而根據本土研究,糞便潛血異常者,其罹患大腸癌風險高出一般人20至30倍。

-

明年放寬4癌篩檢對象 女性新增1項病毒檢測別錯過

癌症連續42年居國人死因首位,衛福部國健署今天宣布,明年(2025)放寬4種癌症篩檢補助年齡及對象,包括肺癌、大腸癌、乳癌、子宮頸癌,其中子宮頸癌新增人類乳突病毒(HPV)檢測,另規畫最快明年第二季試辦無痛大腸鏡篩檢,盼降低癌症發生率和死亡率。

-

大腸癌年齡下降!醫分析6原因:症狀易誤判

大腸癌是台灣常見癌症之一,而全球各地的大腸癌發生年齡都有逐漸下降的趨勢,究竟為何?對此,腎臟科醫師王介立引述一項國外研究,共分析出6大可能原因,其中提及年輕患者往往腫瘤長在左側結腸,多以出血、腹痛、腹脹、排便習慣改變等症狀表現,容易被誤判而延誤治療時機。

-

血便竟是癌症前兆!45歲男確診直腸癌 定期篩檢成預防關鍵

45歲張先生因血便症狀延誤就醫,經檢查確診為直腸癌第二期,所幸透過微創手術成功切除腫瘤,恢復良好。大千綜合醫院醫師陳柏仲指出,直腸癌初期症狀不明顯,晚期則可能出現排便異常、糞便帶血、體重減輕等情況,並提醒民眾養成篩檢習慣,尤其國健署已將大腸癌篩檢年齡擴大至45歲,及早檢查是預防癌症的重要關鍵。

-

癌篩異常難回診 醫籲給陽追假

大腸癌發生人數高居不下,連續15年位居第一位,且三、四期患者明顯上升,衛福部國健署規畫明年起提供有家族史的年輕族群免費大腸鏡檢查,並訂定明年大腸癌篩檢「陽追率」目標達9成。醫師表示,糞便潛血檢查陽性者後續須以大腸鏡追蹤,常常卡住的原因不在費用,而是年輕受薪族群排不出假,與其給予公費檢查,建議不如給予「陽追假」。

-

SAA蛋白質檢測快、早、準 癌症檢測利器

非侵入性腸胃癌篩檢邁出重要一步!由前中研院化學所所長陳玉如領軍的技術團隊,以全球首創的奈米質譜法研發而成的「SAA蛋白質檢測技術」,日前通過六都自費碼;由於該技術已在臨床應用上有所突破,擁有早期腸胃癌檢查精準率,除可協助未來患者進行防治,更大幅提升患者生存率。

-

胃癌、大腸癌整合篩檢 一舉兩得

胃癌、大腸癌可「一次篩檢」!台大醫院發表全球首創胃癌、大腸癌「一舉兩得」整合篩檢新模式,顛覆傳統單一篩檢概念,在傳統的大腸癌糞便潛血的基礎上,額外提供幽門桿菌糞便抗原檢查,發現可降低兩癌發生與死亡率約3成。研發成果已於2024年10月1日刊登於《美國醫學會雜誌》JAMA期刊。國健署今年起也將在9個縣市試辦二合一糞便篩檢,未來將擴大到全國實施。

-

1.5公分瘜肉竟是癌!50歲婦女定期篩檢撿回一命

大腸癌是國人第二大常見癌症和第三大致命癌症,醫師許鈺銓16日表示,大腸癌的可怕之處在於早期症狀不明顯,不少患者直到食慾不振、體重減輕後檢查發現,卻已發展到中晚期,可見定期篩檢非常重要。台中50歲林姓婦人定期篩檢發現糞便潛血,經大腸內視鏡檢查有1.5公分瘜肉,經切片送驗竟是原位癌,所幸早期發現、早期治療。

-

免費糞便潛血篩檢揪出大腸癌 台中婦幸運切除1.5公分原位癌

台中50歲林姓婦女因糞便潛血篩檢呈陽性,隨即到醫院接受大腸鏡檢查也發現,進而在乙狀結腸處有1個1.5公分大小的瘜肉,切片報告顯示為大腸原位癌,及時切除乾淨避免癌症轉移風險;台中市衛生局統計近3年幾乎每個月都有超過20人因接受國健署免費糞便潛血篩檢,進而發現大腸癌,免錢還能早期發現早期治療,CP值超高。

-

創新篩檢!台大醫院一舉兩得 胃癌、大腸癌檢測一次搞定

胃癌、大腸癌可以「一次篩檢」!台大醫院發表全球首創胃癌、大腸癌的「一舉兩得」整合篩檢新模式,顛覆傳統單一篩檢概念,這項二合一糞便篩檢計畫,在傳統的大腸癌糞便潛血的基礎上,額外提供幽門桿菌糞便抗原的檢查,結果發現二合一篩檢可雙雙降低兩癌發生與死亡率,這項研發成果已於2024年10月1日刊登於《美國醫學會雜誌》JAMA期刊。國健署今年起也將在9個縣市試辦二合一糞便篩檢,未來將擴大到全國實施。

-

北醫新突破 糞便潛血看腸癌風險

大腸癌高居國人十大癌症第二位,更是國人癌症死因的第三名,目前國內提供50到74歲每兩年一次糞便潛血篩檢,台北醫學大學研究團隊最新研究發現,透過糞便潛血濃度可精準預測大腸癌發生及死亡風險,潛血濃度越高者,應盡快接受大腸鏡檢查或縮短篩檢間隔,濃度較低者則可考慮延長篩檢間隔,更符合精準醫學趨勢。該研究成果已於今年5月發表於《美國醫學會雜誌腫瘤學卷》(JAMA Oncology)。

-

糞便潛血濃度精準預測腸癌風險 北醫大研究登國際期刊

台北醫學大學研究團隊發表最新研究,透過糞便潛血濃度,可精準預測大腸癌發生及死亡風險;潛血濃度越高者,應儘快接受大腸鏡檢查或縮短篩檢間隔,濃度較低者則可考慮延長篩檢間隔。該研究成果已於今年5月發表於《JAMA Oncology》(美國醫學會雜誌-腫瘤學卷),為未來精準大腸癌篩檢提供新方向。