搜尋結果

以下是含有對台行動的搜尋結果,共25筆

-

美媒曝陸加強東岸海空基礎建設 飆升攻台戰力

衛星圖像及其他公開來源資料顯示,中方正在東部沿海大規模建設如海、空軍基地等基礎設施,顯示北京為可能的台海衝突日益做好準備。

-

解放軍最新戰力曝光!法媒竟警告台灣不能「志得意滿」

法國《重點週刊》(Le Point)近日發布一篇針對美中軍事實力的深入報導指出,儘管中國大陸解放軍在多項軍事技術上快速進步,並頻繁透過社群媒體展示軍力,實際上在整體實力上仍遠不及美國。報導同時提醒,台灣在面對這樣的對手時,切不可因此掉以輕心、自滿自限。

-

高舉關稅大棒 美國印太承諾還可信嗎

在新加坡召開的香格里拉安全對話期間,美國國防部長赫格塞斯代表川普政府發表演說,強調印太地區是美國「優先戰區」(priority theater),並重申「和平透過實力」(priority theater)的戰略理路。

-

國戰會論壇》高舉關稅大棒 美國印太承諾還可信嗎?(蔡裕明)

在新加坡召開的香格里拉安全對話期間,美國國防部長赫格塞斯(Pete Hegseth)代表川普政府發表演說,強調印太地區是美國「優先戰區」(priority theater),並重申「和平透過實力」(priority theater)的戰略理路。

-

陸犯台美恐陷經濟大蕭條 眾議員模擬「鎖台3步驟」解法曝

美國伊利諾州民主黨籍眾議員、委員會資深成員克利什納穆希(Raja Krishnamoorthi)力挺台灣,他說若陸攻打台灣,將造成嚴重影響,美國更是會出現遠超金融危機與新冠疫情的破壞,甚至爆發「經濟大蕭條」,該議員還模擬中共封鎖台灣三階段,在場的軍事專家也提供建議應對方法。

-

防空與導彈系統 台灣防衛關鍵

鑑於習近平可能耐心有限,值得我們深入探討中國企圖接管台灣的各種情境如何影響科技。最直接的行動模式可能是一支大規模的中國海軍發動入侵,動用數百艘兩棲登陸艇,載運成千上萬的士兵登陸台灣──可以類比於1944年6月6日諾曼第登陸的D日行動。這樣的行動可能會以大規模的海上和空中轟炸揭開序幕,或者對台灣防禦工事發動密集的導彈襲擊,以「軟化島內防禦」,為中國軍隊的登陸創造條件。或者,有沒有可能由中國空軍幾乎全權負責第一波攻擊?其中可能包括數千架無人機,以爭奪制空權並削弱台灣的防禦力量?這種科技驅動的作戰手段,特別是無人機的大量部署,可能成為未來行動的重要組成部分。

-

雷霆軍演 金門模式升級控島

中共解放軍於1、2日對台舉行「海峽雷霆─2025」軍演,大陸央視旗下新媒體「玉淵譚天」3日分析,透過行動的三個變化發現,對台行動正在形成一種全新的「控島模式」,即從擴大力量覆蓋範圍,發展到能夠精確掌控台灣本島要害,是對「金門模式」的升級和延伸。

-

玉淵譚天分析共軍對台行動 正在形成全新的「控島模式」

大陸央視旗下新媒體「玉淵譚天」3日報導,最近兩天,共軍東部戰區和中國海警編隊位於台島周邊,持續一系列演訓和執法巡查行動。透過行動三個變化發現,對台行動正在形成一種全新的「控島模式」,即從擴大力量覆蓋範圍,發展到能夠精確掌控台島要害,是對「金門模式」的升級和延伸。

-

共軍東海軍演 白宮:關注台海和平

中共解放軍東部戰區繼1日宣布發動陸、海、空、火箭軍等兵力,在台灣周邊聯合演訓,並將台北、台中等主要城市標出,引發高度關注後,2日又宣布陸軍部隊按「海峽雷霆-2025A」演練計畫,在東海相關海域實施遠程火力實彈射擊演練。東部戰區強調,戰區部隊時刻保持高度戒備,持續加強練兵備戰,堅決挫敗一切「台獨」分裂行徑。

-

2025年陸攻台機率高嗎?外媒1月洩端倪:軍演不意外

解放軍於4月1日宣布在台灣周邊展開大規模聯合軍演,引發國際高度警覺。然而,早在今年1月,美國媒體《新聞週刊》(Newsweek)即引述多位學者說法示警,北京在川普再度上任的情勢下,可能進一步升高對台施壓,並透過軍事恫嚇與「灰色地帶行動」逼近對抗邊緣。如今軍演登場,並不令人意外。

-

時論廣場》挑戰美中耐性 投機玩火(李正修)

賴總統13日宣布因應國安17項策略,明列中國大陸為「境外敵對勢力」,顯然意圖利用升高台海對抗的氛圍為民進黨主推的大罷免加溫。他逕自宣告恐已涉嫌違憲違法,不僅造成社會譁然,也引起眾多外媒關注。

-

賴硬推17條 賭北京會自我克制

賴清德總統13日定調大陸為境外敵對勢力,並提出17項因應國安及統戰威脅的策略。《紐約時報》23日刊文分析為何賴清德選在此時對北京強硬。文章認為,賴可能正打賭,北京現階段希望控制與美國川普政府的緊張關係,所以可能會克制報復行動。

-

川普未對保台給明確答案 黃介正:讓對手無法預測

外傳「川習會」將在今夏舉行,淡江大學副教授黃介正今天指出,川普當前的重心將會放在內政改革,短期內恐無暇顧及台灣事務。對於大陸武力犯台如何應對,川普始終未給出明確答案,可能是談判策略的一部分,讓對手無法預測其真正立場。雖然他不認為川普會輕易出賣台灣,但台灣仍需審慎應對不應挑釁。

-

國戰會論壇》川普會為台灣打一場「遙遠的戰爭」嗎?(蔡鎤銘)

川普(Donald Trump)在2025年3月3日宣布暫停對烏克蘭援助的決定,凸顯了他對「美國優先」和避免「戰爭無底洞」的執著。同日,他與台積電(TSMC)聯合宣布一項重大投資計畫,計畫未來4年內加碼擴展美國境內半導體製造能力。此舉強化了川普對經濟利益的關注,並間接影響其對海外軍事義務的態度。他曾公開質疑為何美國要為「遙遠的戰爭」付出代價,這一立場不僅影響了他對烏俄戰爭的態度,也為我們推測他在台海戰爭爆發時的可能反應提供了線索。台海戰爭若發生,將涉及中國大陸與台灣的衝突,美國作為台灣的關鍵盟友,其角色至關重要。本文將探討川普在台海戰爭中的可能立場,並分析其對美國、台灣、中國大陸及全球格局的潛在影響,特別關注此投資計畫對台灣「矽盾」失去的影響。

-

川普會「默許」解放軍出手?前美官員:他恐強化北京犯台

《紐約時報》(The New York Times)14日刊出前白宮國安會中國與台灣事務資深主任杜如松(Rush Doshi)的投書,指出川普並未接受美國要「勝過」中國大陸的跨黨派共識,他根據川普近日有關台灣的言論,認為若他重返白宮,恐壯大北京奪台;另外杜如松也提及,北京官員正低調打聽,川普會否默許解放軍對台行動。

-

大陸要求台灣藝人表態 國安人士曝賴清德暖回應反圈粉

中國大陸日前舉行環台軍演,並要求台灣藝人表態支持「一個中國」,國安人士今天表示,這些都是對台施壓行動的其中一環。不過,賴清德總統日前公開回應,期盼台灣國人要諒解「人在屋簷下」,這番言論竟同步引發大批大陸民眾翻牆表達好感,讓賴清德反過來圈粉。

-

日防衛白皮書:國際劇增台海擔憂

日本防衛省近日公布2024年版防衛白皮書草案,當中提及兩岸軍事平衡「已向中國有利的方向迅速傾斜」,並分析「國際社會對台海局勢的擔憂急速增長」。另一方面,多位亞洲政要24日在「亞洲未來論壇」上一致表示,建議東南亞避開美中對決,不要「選邊站」。

-

北約集體防衛不包括夏威夷 專家:不利防禦台灣

「華盛頓條約」第5條規定,北約任何成員國如遭到攻擊,將觸發集體自衛權,不過美國領土夏威夷因地理位置,可能不適用北約集體防衛機制,專家警告,如此一來將少了一項威懾要素,恐不利於協防台灣。

-

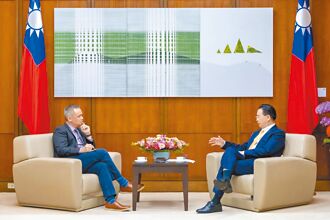

吳釗燮指美若棄烏 恐增陸犯台野心

外交部長吳釗燮28日接受《紐約時報》專訪時談及烏俄戰爭對台影響時警告,若俄羅斯占領更多烏克蘭土地,世人會認為是威權國家的勝利,壯大中共犯台野心,強調若美國停止軍援烏克蘭,將促使北京散播美國並非可靠夥伴的假消息。