搜尋結果

以下是含有聲譽風險的搜尋結果,共24筆

-

風險管理 強化企業韌性

隨國際政經情勢變動,企業經營與人力資源策略隨之變化。WTW指出,台商近年持續增加東南亞布局,跨區管理的韌性是企業轉型成功與否的關鍵,台企亟需建立跨區域管理的管控模式。

-

海納百川》HRDD 倒數一年:台灣企業的人權治理關鍵考驗(汪渡村、汪子博)

目前政府可能規劃自2026年開始,年營收達 500 億元以上的製造業上市櫃公司須率先實施「人權盡職調查」(Human Rights Due Diligence, HRDD),並自 2027 年起於永續報告書中揭露執行情形。此舉不僅是合規門檻,更是企業治理法制化的重要轉折。

-

壽險壓力-高息保單危機 共同再保險成解方

在高利率時代,壽險公司大量銷售附帶高保證利率的保單,曾被視為穩健商品,吸引龐大資金湧入,並強化業者的市場地位。然而,全球長期低利率改變遊戲規則,這些「明星商品」逐漸成為沉重負擔,壓縮利差並侵蝕資本。歐洲最早爆發危機,日本、韓國、新加坡、香港與台灣也紛紛陷入困境。如何消化龐大的高利率保單存量,成為壽險業無法迴避的挑戰。

-

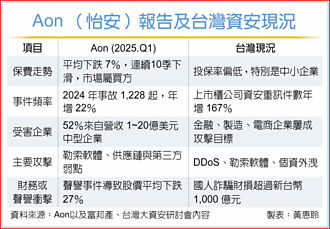

中型企業成駭客首要目標

國際風險顧問公司Aon(怡安)「2025 全球資安風險報告」揭示資安險市場在保費持續下滑的同時,攻擊事件卻快速攀升,尤其中型企業成為駭客首要目標。

-

監管鬆綁+降息利多 金融債前景看好

美國聯準會降息可期,債券明顯受到投資人青睞,投信法人認為,投資級債券中,金融債兼具監管鬆綁以及降息利多,加上優於一般投資級公司債的殖利率,投資吸引力更佳,適合做為資產組合中的核心資產。

-

降息號角響 布局投等債趁現在

根據ICE指數公司等數據統計,前次降息循環期間的2018年12月31日至2021年12月31日,財務體質相對健全的投資等級債累積報酬率都在20%以上,績效大幅勝出非投資等級債。

-

法律觀點-永續報告、財報 「重大性」差很大

當企業的財務長聽到「重大性」這三個字時,腦海中浮現的可能是財務數據的百分比,如盈收的1%至5%是否達到揭露門檻;但當企業的永續長聽到「重大性」,想到的卻可能是塑膠廢棄物對海洋生態的影響程度。為何同樣是「重大性」,財務報表與永續報告談論的卻如此不同?如果永續報告書內容出現錯誤,企業會面臨與財報不實一樣的刑責風險嗎?

-

參與寧德時代IPO 摩通、美銀遭發傳票

大陸電動車電池巨頭寧德時代今年5月在香港IPO,摩根大通、美國銀行因參與該上市案而遭到美國國會議員於23日發傳票。美國眾議院「美中戰略競爭特別委員會」表示,已要求兩家銀行提供其在上市案中所扮演角色相關的文件,並強調要確保華爾街維護美國的最大利益,而非中國的利益。

-

美企投資中國意願 創歷史新低

美中貿易全國委員會(USCBC)當地時間16日發布的2025年《中國商業環境調查》報告顯示,在中國的美國公司今年的新投資計畫創歷史新低,盈利信心亦下降;其中美中關係不確定性和關稅是他們最擔心的問題。USCBC會長譚森(Sean Stein)表示,「川習會」可能會緩和雙邊緊張關係,商界都非常支持。

-

中證協發布「證券業高質量發展28條」 事關多個核心業務

據界面新聞報導,證券行業迎來重磅指導意見。中國證券業協會7月11日向各家券商下發了《中國證券業協會關於加強自律管理 推動證券業高質量發展的實施意見》,明確了協會今後一段時期的職能定位、工作重點和主要任務。

-

教長喊活化校園 全教產怒轟活在平行時空

教育部長鄭英耀昨天宣布,因應運動部將成立,教育部推動校園活化開放,將在2周內盤點3800多所中小學的球具器材,開放給社區民眾在放學後、假日借用,落實推動全民運動的目標。 全教產今日批評,教育部長口號喊得響亮,卻再度顯示政府高層官員活在平行時空,對基層校園的真實困境一無所知,對於國中小學校的人力短缺、器材損耗、經費補助、場地維護與校園安全等關鍵問題隻字未提,讓許多基層教育人員傻眼。

-

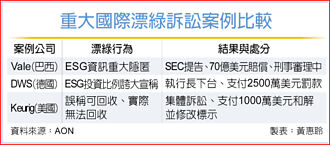

D&O保單 助企業應對漂綠風險

永續浪潮推動下,企業加強ESG(環境、社會與治理)揭露,但「漂綠風險(Greenwashing Risk)」也隨之升溫,當資訊與實際不符導致訴訟,董監事責任保險(DO)成為關鍵風險轉嫁工具,產險業者也積極調整保單內容,協助企業強化治理韌性。

-

嚴控經濟學家發言 中證協:重大違規可解聘

大陸官方出重手整頓經濟學家發言。中國證券業協會(簡稱中證協)日前發布通知要求,行業機構首席經濟學家一定期限內,多次因個人不當言行引發聲譽風險事件,或產生嚴重不良影響,公司應從重處理,最重可解聘。

-

大陸嚴控經濟學家發言 中證協:重大違規最重可解聘

大陸官方出重手整頓經濟學家發言。中國證券業協會(簡稱中證協)近日發通知要求,行業機構首席經濟學家在一定期限內,多次因個人不當言行引發聲譽風險事件,或產生嚴重不良影響的,公司應從重處理,最重可解聘。此舉適逢兩位知名券商經濟學家近期因公開演講內容,社群媒體帳號雙雙遭封鎖。

-

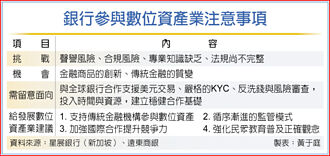

銀行Web3 直面數位資產機會與挑戰

全球金融業推動數位轉型,銀行業者也逐步涉足Web 3、數位資產業務管理,探索金融業的未來新樣貌,星展銀行機構銀行集團數位資產主管Evy Theunis指出,銀行在提供數位資產服務時,需考量聲譽、風險控制及合規等問題;遠東商銀數位金融事業群副總經理戴松志認為,可為傳統金融業帶來創新契機,雖挑戰重重,但長期發展仍需以循序漸進的監管及與國際合作為基礎。

-

KPMG:84%對國內經濟有信心

KPMG安侯建業聯合會計師事務所14日發表2024台灣CEO前瞻大調查,展望國內經濟前景,84%CEO對「國家景氣發展」具有信心,略高於全球的78%與亞太區的79%,顯示多數企業面臨動盪的國際情勢,仍樂觀看待國內經濟發展。

-

台灣企業最擔心什麼?KPMG:營運風險成首要隱憂

KPMG安侯建業聯合會計師事務所今14日發表《2024台灣CEO前瞻大調查》。在AI崛起與地緣政治動盪交織影響下,全球經濟在機會與挑戰中開始重塑。本次報告,台灣CEO視「企業營運風險」 (22%)為未來三年影響台灣企業的首要風險,其次依序為新興/顛覆性科技風險(16%)、地緣政治與政治不確定性風險(14%)、供應鏈風險 (12%)、數位網路安全(10%)及企業聲譽風險(10%)。

-

美國更新商務警示 警告美企在香港面臨風險

美國之音報導,美國國務院、農業部、商務部、國土安全部和財政部在美東時間6日早上聯合發布更新後的商務警示,警告美國企業在香港的營運和活動風險。

-

專家傳真-打造企業永續發展的治理新框架

企業正面臨著日益嚴峻的環境、社會與治理(ESG)挑戰,永續發展的議題也變得愈加重要。面對這些挑戰,企業不僅要遵守日趨嚴格的法規,還需妥善應對不斷增長的聲譽風險以及來自各方利害關係人的壓力。因此,企業必須更加積極地推動永續的商業模式,以確保在這競爭激烈的環境中立於不敗之地。

-

鋰電池霸主寧德時代與共軍合作 美國會議員要求列入限制清單

美國國會2名重要的共和黨議員要求美國國防部將中國電池製造商寧德時代列入限制使用清單,理由是這家稱霸全球的鋰電池業者與中共軍方有著密切合作,使用他們的電池可能危及美國基礎設施與國家安全。