古代城墙是保护城镇的防线,如今成为重要歷史古蹟。而古代战争时,防守方为了加强保护,城外会设有护城河,甚至往城里建起二重或三重瓮城,加强城堡或关隘的防守,避免敌军爬上城墙、攻破大门,但大家有发现到,城墙为何都建成「锯齿状」吗?而这项设计并非为了美观,而是有作战因素的。

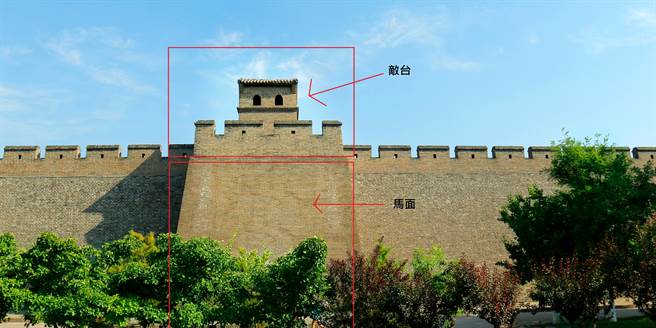

古代城墙主要由墙体、城楼、角楼、城门和瓮城等部分构成,而城墙或城池旁突出的建筑,上部称为「敌台、墩台」,而下部则称「马面」,会随城墙位置的不同,而设计出不同的马面,由于它底下突出的墙体长如马脸,因此得名,因此若从侧面看城墙,会发现整片城墙宛如呈现锯齿状。

由于投石机早在春秋战国就已出现,大型冷兵器的威力惊人,若城墙不够坚固,很容易就被击破,而马面则有增强墙体厚度的作用,二则是增加城墙面积,由于马面突出,相当于让诚墙出现三个面,若敌军爬城墙攻入时,可有效分散敌军士兵人数,成功拉长战线。

第三就是为了消除城墙防守死角,古代作战时,士兵并非一拥而上,而是採用军事上的「交叉火力」战术,由于防守军在城墙上难免有防守死角,因此多为左侧兵往右侧射击,而右侧则反之。马面突出的墙体,可增加作战时两面视线,士兵作战时不仅能直线射击,还可方便顾及左右两侧。

早在4千多年前,位于西省榆林市的石峁古城,是目前大陆新石器时期发现最多且最早期的马面,分布规律、建造技术纯熟,而其马面一共有七座,分布于城东门南北两侧的城墙上,北侧则有三座,此遗址对于古代城防马面的发源与演变,具有重要歷史价值。

文章来源:腾讯新闻

发表意见

中时新闻网对留言系统使用者发布的文字、图片或檔案保有片面修改或移除的权利。当使用者使用本网站留言服务时,表示已详细阅读并完全了解,且同意配合下述规定:

违反上述规定者,中时新闻网有权删除留言,或者直接封锁帐号!请使用者在发言前,务必先阅读留言板规则,谢谢配合。