「喂,我们一起去捷克吧!」

出走,看似是逃避生活,实际上是为自己寻找一条新的出路。夏雪与Momo,两个女生相约前往布拉格,走上寻找卡夫卡的路。但旅人的眼睛总是宽广,童话景色当前,也得到了回望过往与自省的视野:三十岁前后的彷徨、人生此前歷经的伤痛与困难,一一被唤醒,復又在彼此的陪伴下获得释放。

去旅行吧!无论旅途或者人生,这一路上追寻的不是别的什么,而是一连串对自己的追问,以及对梦想的坚持。

【精彩书摘】

◎Momo

我承认我是个文青。

文青在今时今日已经不算是褒义词,反正就是有些年轻人不务正业,天天只是拿着微薄收入沉溺于幻想世界,也不知道缴不缴得起下个月房租,是这种感觉吧?

但是,看着满大街年轻人们都在看一分钟短视频,被逗得哈哈大笑,我觉得无力。短而快乐的视频我也喜欢看,但我知道那是脆而好味的薯片,吃完没有营养,亦只会愈来愈热气。

我一直更相信文学的力量。

来捷克的其中一个原因,是卡夫卡。卡夫卡是捷克人。

对他的认识从小时候被老师要求读《变形记》开始,只觉得这个作家想像力丰富,却不知道他骨子里的愤世嫉俗。长大后才慢慢理解,他是个永远「生不逢时」的人。

「生不逢时」的意思是,他年纪轻轻便过世,他用德语写作,作品在德据时期被禁,战争结束后由于当地人的反德情绪,对他的作品没有兴趣,后来到了布拉格共产主义时期,当地政府对他的作品更是颇有微词。也许直到西欧和美国受到左派文化影响后涌入布拉格,捷克人才意识到卡夫卡对他们的意义所在——于是就成了这个城市的旅游文化象徵。

多么讽刺。

卡夫卡曾经看着布拉格的旧城广场,感嘆道:「我这一生都被困在这个小圆圈里。」今时今日,我们没有战争,没有太大的种族问题,亦随时能飞去哪就飞去哪。

但我们都一样,也是被困在小圆圈里。大概这就是为什么,年轻人比老人更爱卡夫卡,就连全盛时期的日本作家村上春树,也有本着名的小说名叫《海边的卡夫卡》,以前我读这本书的时候根本没有读懂,后来勉勉强强把书中的「卡夫卡」理解为「必须要击败自己的一切才能成长的少年」。

当你成熟了,懂得了妥协,也就适应了小圈子的安逸。于是就会变成广场上肥嘟嘟的鸽子,看起来自由自在,其实永远飞不出这座城市。也许这样会比卡夫卡的人生更快乐吧。

但「不去追求这种所谓的快乐」,可能就是真.文青信奉的信条。

「这样看来,我们去找寻卡夫卡,其实根本不是在追求快乐,而是在追问自己而已。」我和夏雪这样解释卡夫卡对自己的意义所在。但我们都明白,难得出来旅行,不想太过深刻抑郁,于是我们决定,就这样在旧城里漫游,不带着目的,看看找不找得到一丝关于他的痕迹。

我们在刚刚结束二十个小时长途飞行后,冲了个热水澡就踏上了旧城街道。

布拉格公共交通很方便,用Uber也很方便,两个女生share Uber费用也非常划算。我们来到了卡夫卡以前常去的Café Louvre(罗浮咖啡馆),就在新城热闹的民族大街上,这间着名的百年咖啡馆因为卡夫卡的加持变得游人如织。

当日天气冷,我们也来得早,并不用等位就坐进了挑高梁、復古漂亮的餐厅里。令人意外的是,这里的食物价格非常合理,并没有着名景点的漫天要价,我们肚子饿了,点了炸火鸡柳和千层麵,还有这里出名的热可可。

食物素质非常不错,也有很多当地人在此用餐,气氛轻松,侍应很忙,态度却仍然维持得不错,唯独那着名的热可可实在甜腻得可怕(糖分能抚慰痛苦的作家们,一定是这样)。

这是一间好餐厅,但,似乎一点也不卡夫卡。也许只是因为餐厅的歷史悠久,所以不可避免地被当时的布拉格大学学生卡夫卡所流连过。而今人人在此讨论的,不再是艰涩的哲学问题。比如我们,就在讨论旅行过程中的柴米油盐。

但我们都很喜欢这种氛围,如果是在某些旅游城市,大概早就挂上大大的牌匾「卡夫卡专座,坐下用餐低消两百元」一类的招徕。而现在这里还保持着适当的烟火气,充斥着交谈、社交的氛围,同时注重食物质量,又不收过高的服务费。

这种脚踏实地的感觉很美好。

卡夫卡,始终变成了过去。我们此行去找他,也只是为了路过,说一声,hey,你好。

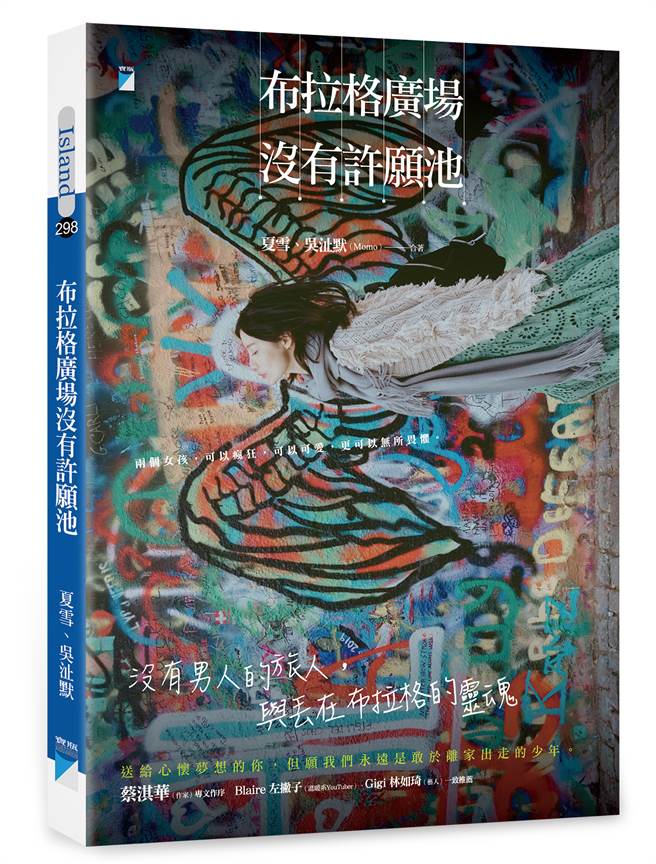

(本文摘自 《布拉格广场没有许愿池》/宝瓶文化)

【作者简介】

夏雪

香港作家、编剧、模特儿、水墨画家。2015年毅然决然离开香港,目前定居于臺湾。曾任职杂志及MV模特儿,亦是臺湾「Yahoo! 奇摩名人专访」、香港《V1周报》专栏作家。小说、散文见于《中国女性》杂志(北京)、《萌动》(香港)、《Open Sky Magazine》(旧金山)。出版有《找1/2颗荳蔻》、《咖啡杯的絮语》、《不能靠近的星星》,同时为中、港、臺、星马、英编写影视及广告剧本。因为失恋,她开始旅行,透过旅行,重新拾回了儿时的写作梦。几百年前,梵谷曾在给弟弟的信中这样说道:「我正在朝着目的地前进。感觉很近,但可能还有非常远。」和梵谷一样,明知梦想可能很远,但夏雪依然在找寻自我的路上一路狂奔。

吴沚默(Momo)

现居香港,TVB演员,自由身编剧,影视苦力。曾获香港青年文学奖冠军,演了7年戏,编了8年剧。小说代表作《风暴来的那一天》、《灼目之夏》,现为香港《东周刊》专栏作家。演戏和写作是触摸世界的方式,所以孜孜不倦,任劳任怨。曾在臺湾国立政治大学交换,热爱这里,立志吃遍臺湾。

发表意见

中时新闻网对留言系统使用者发布的文字、图片或檔案保有片面修改或移除的权利。当使用者使用本网站留言服务时,表示已详细阅读并完全了解,且同意配合下述规定:

违反上述规定者,中时新闻网有权删除留言,或者直接封锁帐号!请使用者在发言前,务必先阅读留言板规则,谢谢配合。