「黑洞」这个说法向来具有幽暗阴森的恶名。一七五六年六月,在印度加尔各答的胡格利河岸边,属于英国的驻防地威廉堡,孟加拉省长达乌拉(Siraj ud-Daulah)派出军队,俘虏了一百四十四名英国男性和两名女性。歷史学家说,达乌拉的部下将至少六十四名人质监禁在一个拥挤的小牢房里,叫作「黑洞」。据说经过炎热、几乎透不过气的一个晚上,只有二十来个人活下来。从那次可怕的事件后,「黑洞」一词就用来指监禁的地方,有锁的牢房,只要进去了,就永远出不来。

一九六七年秋天,发现电波脉衝星后,美国太空总署名下的戈达德太空研究所立刻在纽约市办了一场会议,惠勒也在会上第一次提到「黑洞」的说法,后来他常讲这个故事。神秘的哔哔声来自红巨星、白矮星,还是中子星?惠勒说,他告诉与会的天文学家或许就是他的「重力塌缩物体」。「嗯,讲了四五次以后,有人说:『为什么不就叫它黑洞?』我就照办了。」惠勒说。

儘管科学家在一九六七年发现了脉衝星,但到了一九六八年才公诸于世,《自然杂志》在二月终于刊出相关的论文,宣布脉衝星的存在。戈达德太空研究所到五月才举行脉衝星会议。或许惠勒记错了,以为会议在一九六七年举行。一九六七年十一月,戈达德太空研究所举办了超新星的会议,但惠勒的名字不在会议纪录上。无可争议的是,一九六七年十二月二十九日,在美国科学促进会的年度聚会上,惠勒确实在晚餐后的演说中提到黑洞。根据那场演讲写成的文章也印出了这两个字,文章的标题是〈我们的宇宙:已知与未知〉,一九六八年登在《美国科学家》期刊上。因为这本出版品,大家才把「黑洞」一词归功给惠勒。

但也有确凿的证据指出这个名词其实更早出现。首先,在一九六三年的德州座谈会就开始流传了,儘管不正式,也比惠勒早了四年。当时担任《生活杂志》科学编辑的罗森费尔德(Albert Rosenfeld)在关于新发现的类星体文章中提到「黑洞」。报导德州座谈会的时候,他注意到霍伊尔和佛勒指出,恒星的重力塌缩或许能解释类星体的能量从哪里来。「重力塌缩会导致宇宙中出现看不到的『黑洞』。」罗森费尔德这么写。罗森费尔德说,这个名词不是他发明的,而是在会议上听到,只是他忘了从谁口中说出来。难道霍伊尔在讨论时用了「黑洞」一词?在十多年前,这位英国的天文物理学家语带挖苦,把宇宙起源的爆炸理论封为「大爆炸」。他又用自己这方面的天分帮天文物理现象取了容易联想的名字吗?还是年轻的学生和博士后研究员在会场走廊上开玩笑地说了「黑洞」呢?

过了一个星期,美国科学促进会在克里夫兰举办会议,又提到「黑洞」一词。《科学新闻通讯》的尤恩(Ann Ewing)报导,会上的天文学家和物理学家指出:「太空中或许布满了『黑洞』。」说到这个词的人是戈达德太空研究所的物理学家丘宏义(Hong-Yee Chiu),尤恩报导的会期就由他安排,他也去过德州座谈会。「类星体」就是丘宏义想出来的;他又要向大眾介绍另一个有趣的名词吗?不是,丘宏义说,他借用的对象应该就是最早创造出这个名词的人。

从一九五九到一九六一年,丘宏义待在普林斯顿的高等研究院,而普林斯顿的物理学家迪克(Robert Dicke)是重力的实验家和理论家,在讨论会上提到广义相对论如何预测出某些恒星的完全塌缩,创造出一个重力很强的环境,强到光线或物质都无法逃出。「听眾很惊愕,他开玩笑地补充,就像『加尔各答的黑洞』。」丘宏义回忆说。过了两年,丘宏义到戈达德太空研究所工作,迪克来访,并发表一系列的演说,他又听到迪克很随意地提到「黑洞」。或许就是这样,迪克把这个名词送进了科学界。那是迪克的一个口头禅,他常在家人面前说起「黑洞」,但用法完全不一样。他儿子说,发现家里的东西似乎被吞掉了,不见踪影,就会听到父亲大喊:「加尔各答的黑洞!」

如果惠勒没发觉已经有人用了黑洞这个词,还是他被沙利文(A. M. Sullivan)的诗影响了?那首诗叫〈宇宙的音乐〉,重点放在十八世纪的天文学家赫歇耳(William Herschel)身上。一九六七年八月二十六日,这首诗登在《纽约时报》上,再过几个月,惠勒就到美国科学促进会在纽约市举办的会议上演讲。

赫歇耳长长的眼睛

探索着天际

靠近猎户座的腰带

他敬畏地颤抖

因为那混乱的黑洞

不论灵感从哪里来,这个词变成科学词汇,惠勒厥功甚伟。以他在这个领域的地位来说,决定用这个称号,这个词也就有了重要性,让科学界敢于接纳,不觉得窘迫。「他就开始用了,似乎没有其他的说法,彷佛大家都同意就该用黑洞这个名字。」之前受教于他的索恩说。

惠勒的策略成功了。一九六七年在纽约发表过演说后,不到一年,报纸和科学文献都开始採用这个说法―不过一开始大家连同引号一起用―「黑洞」,因为太新奇了,必须用引号保留一点距离。

有些人觉得这个名词很讨厌,比方说费曼。「他指责我太淘气了。」惠勒说。但惠勒喜欢这个说法跟其他物理名词的关联,例如说黑体,是理想的天体,落在上面的辐射会全部吸收,也是完美的发射体。黑洞会吸收辐射,但不会发射。什么也不发……什么都没有。「所以『黑洞』是完美的名称。」惠勒结论说。此外,这两个字也符合相关的物理学。密度无限大的奇异点基本上会挖一个洞到时空充满弹性的构造里―一个无底洞。这就是宇宙的命运,这个说法也向启发黑洞研究的史瓦西致敬,他名字里的「史瓦」在德文里就是「黑色」的意思。

「『黑洞』一词在一九六七年出现后,就术语来说不算什么,但心理作用很强大,」惠勒说:「这个名词出现后,愈来愈多天文学家和天文物理学家懂得,黑洞或许不是想像出来的虚构产物,而是值得花时间花钱寻求的天文物体。」黑洞终于站上舞台成为主角。这个物体之前吸引不了大家的注意力,现在有了耐人寻味的名称,引来了更多人。

就连钱卓斯卡也回头了,觉得现在可以安全重拾这个题目,不怕别人取笑。跟艾丁顿那场不名誉的闹腾后,他已经离开快四十年了。到一九七○年代中期,黑洞再也不是钱卓斯卡一开始碰到的静态物体。现在是会活动、转动的宇宙物体。吞下一大堆物质后,黑洞的事件视界就会摇啊摇滚啊滚。回到这个主题后过了八年,钱卓斯卡出版了《黑洞的数学理论》,非常具有权威性,俐落纳入研究黑洞行为所需的种种技巧。直到今日,仍是物理系的经典教科书。

(本文摘自《黑洞简史》/猫头鹰出版社)

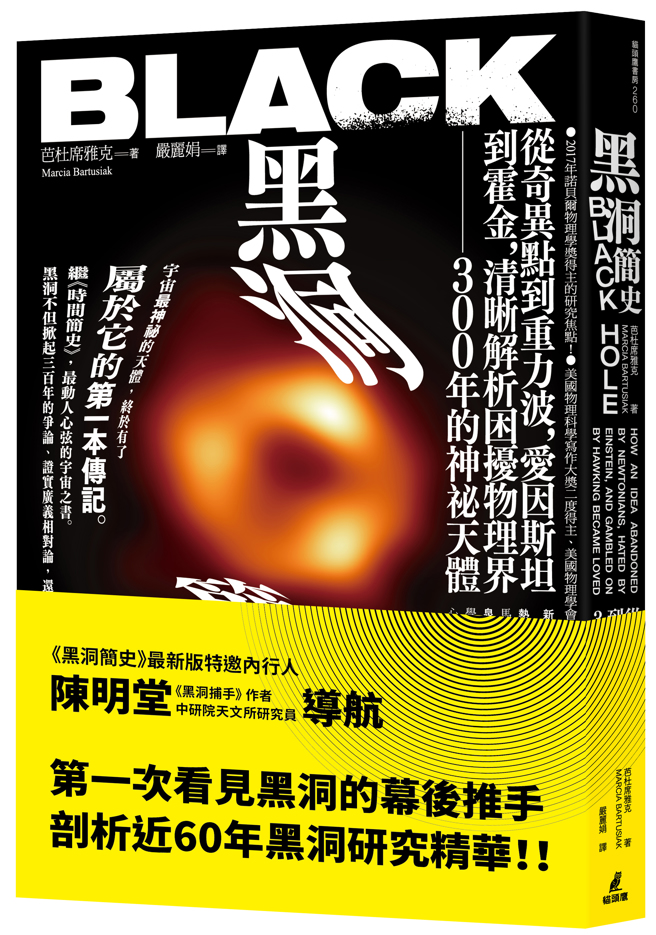

【内容简介】看这个神秘的天体如何掀起300年的争论、证实广义相对论,还有害霍金输掉一年份性感杂志

在2019年,横跨世界的「事件视界望远镜」计画发表了第一个黑洞的清晰影像,他们更在2021年宣布拍到银河系中央的黑洞全貌。但究竟黑洞到底是什么?

关于黑洞最早的纪录来自十八世纪,但在当时古典物理学的框架下,黑洞就是个不该存在的禁忌话题。就算到了近代物理开始发展的这一百多年,黑洞的存在与理论基础仍然充满争议与论战,连爱因斯坦和霍金都曾经栽在黑洞的手里。麻省理工学院科学写作教授芭杜席亚克在本书中梳理了300年来的黑洞理论发展史,也记录了那些物理大师们被黑洞弄得团团转的样子。

【作者简介】芭杜席雅克 Marcia Bartusiak

现职为麻省理工学院的科学写作教授,三十多年来,她融合了自己物理学硕士的背景与科学记者的身分,致力于天文学与物理学的科普写作,出版了多本书,其代表作有:天体物理学的重要入门书《星期四的宇宙》、天文学家寻求宇宙组成的歷史《穿越黑暗宇宙》、纪录重力波的观测《爱因斯坦未完成的交响曲》,以上三本都入选为纽约时报年度百大,而另一本阐述现代宇宙学诞生的代表作《我们找到宇宙的日子》,则更荣获戴维斯歷史奖。

巴尔西亚曾荣获两次美国物理科学写作奖,并于2006年因「对物理的文化、艺术与人文的重大贡献」获得着名的美国物理学会安德鲁哲镁大奖奖项。2008年他因「向大眾传达丰富的歷史,物理复杂的性质与天文学的当代实践」被选为美国科学促进会会员。她现在和丈夫,数学家史蒂芬劳维一同住在波士顿的郊区。

发表意见

中时新闻网对留言系统使用者发布的文字、图片或檔案保有片面修改或移除的权利。当使用者使用本网站留言服务时,表示已详细阅读并完全了解,且同意配合下述规定:

违反上述规定者,中时新闻网有权删除留言,或者直接封锁帐号!请使用者在发言前,务必先阅读留言板规则,谢谢配合。