减碳变现不是梦!在不远的未来,大陆民眾每天骑自行车或搭地铁的「绿色出行」,都有望转换成个人碳帐户的点数积分,并转换成货真价实的商品或金钱。

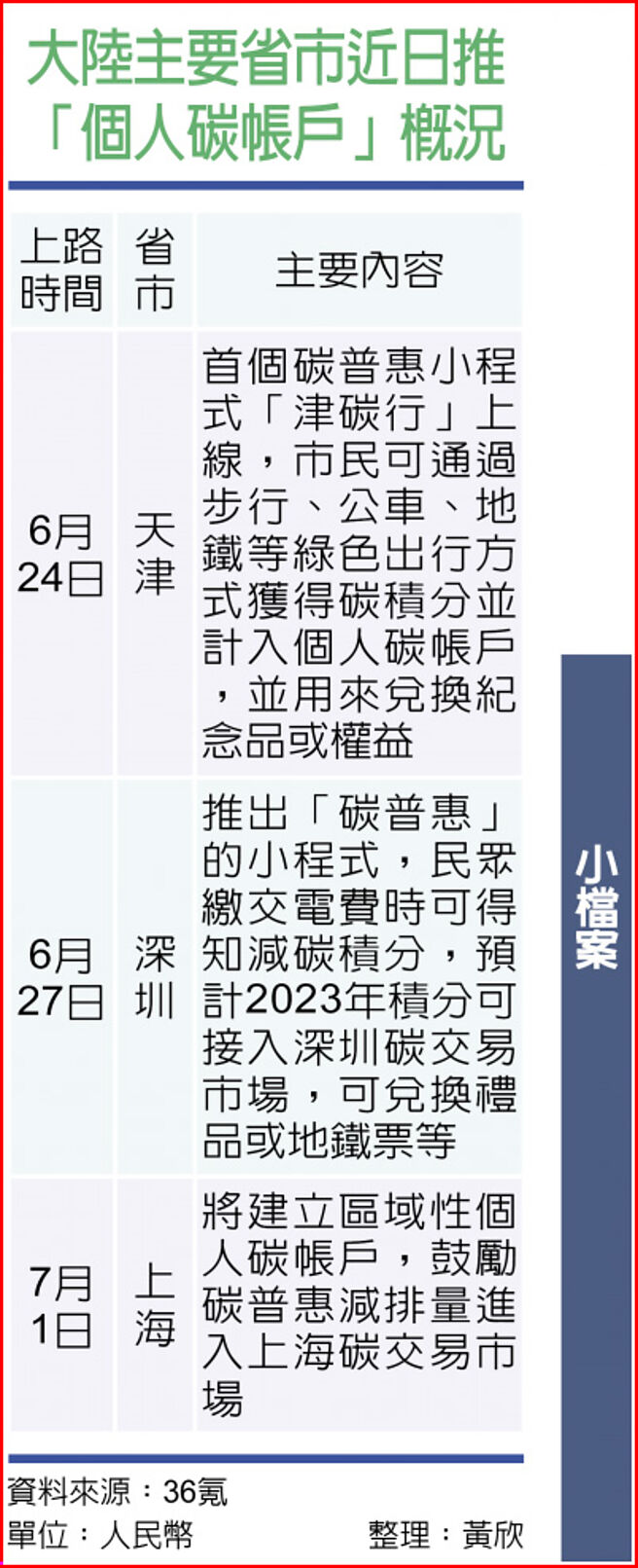

随着碳排量化逐渐普及与减碳生活成为显学,大陆多地开始尝试「个人碳帐户」。上海首部绿色金融法规7月1日正式上路,里头提及上海将建立区域性个人碳帐户,鼓励碳普惠减排量进入上海碳交易市场。

所谓碳普惠或是个人碳帐户,是透过收集使用者日常的绿色活动资料,评估使用者衣、食、住、行中的碳减排行为,从而形成碳积分。未来这些积分有望转换成实质的优惠或资产。

碳普惠活动五花八门

除了上海,包括北京、广州、深圳、南京、成都、深圳、武汉、抚州等城市也都推出了不同形式的碳普惠活动。6月24日,天津首个碳普惠小程式「津碳行」上线,市民可通过步行、搭公车或地铁等绿色出行方式获得个人碳积分,并可兑换纪念品或权益。深圳也推出「碳普惠」小程式,通过对家庭电量进行换算,得出居民家庭减排量,换取碳积分。预计到2023年,碳积分将接入深圳碳交易市场中,供高耗能社会团体或企业购买,市民则可用积分兑换礼品卡、地铁出行卡等。

「个人碳帐户」并非新的概念。2010年的联合国气候大会就掀起了一股环保热潮,不少环保网站都推出「碳排放计算器」,使用者输入日常衣食住行的资料,约略计算自己的碳足迹。但少了激励很难吸引用户持续使用。

阿里巴巴旗下支付宝的蚂蚁森林就是个人碳帐户的一种尝试。使用者每天可利用绿色出行、绿色消费等行为获取绿色能量,用来种树或参与一些公益活动,用户也能在自己帐户里看到减碳量。不过蚂蚁森林也曾招致过争议。2021年,蚂蚁森林特别澄清其「绿色能量」是根据低碳行为设计出来的虚拟积分,不能参与碳交易。

陆媒引述厦门大学中国能源政策研究院助理教授吴微表示,「个人碳帐户」相关政策是基于「双碳」目标而推出,随着大陆全国碳交易市场上路,也让个人碳帐户有了更多发挥的空间。

吴微指出,个人减排量以核证减排量(CCER)的方式参与到碳市场中,能够有效调动公眾参与碳减排的热情,形成碳减排的社会共识。目前CCER主要包括各类自愿减排量,比如居民部门的碳排放原先并不在减排范围内,但如果个人自愿进行碳减排,相当于产生额外的减排量。针对这部分减排量将可发放CCER,并允许其到碳市场中出售给有配额需求的企业。通过CCER机制,能够鼓励各类主体都参与到碳减排中,同时对优化减排成本也有积极的意义。

各地碳帐户计算差异大

不过,目前在碳交易所交易的主要是企业碳资产,还未允许个人碳资产的交易机制。因此开通了个人碳帐户,并不意味着个人可以随意参与碳排放交易。吴微认为,目前碳价水准较低,个人减排量又较少,可能无法形成有效激励。此外,现有的个人碳帐户试点主要是在部分地方的碳市场中进行,且各个城市都有自己的碳积分计算方式。但是现在全国统一的碳市场已经上路,接下来各地的个人碳帐户如何与全国碳市场接轨,也成为亟待解决的问题。

另一方面,企业减碳很大程度来自政策监管压力。未来要提升民眾个人的减碳动力,主要是看「减碳变现」的激励有多大。要让个人碳帐户真正获利,还有一段长远的路要走。

发表意见

中时新闻网对留言系统使用者发布的文字、图片或檔案保有片面修改或移除的权利。当使用者使用本网站留言服务时,表示已详细阅读并完全了解,且同意配合下述规定:

违反上述规定者,中时新闻网有权删除留言,或者直接封锁帐号!请使用者在发言前,务必先阅读留言板规则,谢谢配合。