「故宫文物从跨海迁送来台到了北沟,再到台北外双溪,再到前任秦孝仪院长、周功鑫院长都有过大盘点,檔案上都清清楚楚,一件不少。」前故宫博物院院长冯明珠指出,这些文物由代代故宫人守护、传承至今,檔案资料都很清楚,管理人员也都专业且富经验,人为损坏「基本上没有」。

如今发生史上首例文物被打破的事件,外界担心这也意味着故宫从上到下对于文物的敬意与用心已大不如前。日前有立委在质询时就曾指吴密察上任以来消极保守、管理松散。

现任院长吴密察提出瓷器歷来未「改箱为柜」,与时代潮流不符,可能是造成「明 弘治款 娇黄绿彩双龙小碗」、「清 康熙款 暗龙白里小黄瓷碗」破损的原因,加上过去即便有20年一次的大清点与每年的抽检,由于文物储放资讯未数位化,因此也不可考此两件文物是过去就已破损还是新进人员处理不当。

对此冯明珠不以为然地指出,「故宫文物早已数位化,在文物管理系统中都有详载」,认为身为院长应平时就去理解,而不是怪前人没有数位化。

冯明珠说,故宫的文物不论是清点或策展前的「健康检视」,都会协同维修单位或由专业资深的库房管理人员共同参与,会让文物摔落令人惊讶。据悉,故宫内部员工对于现任院长提出「改善落后的包装方式」,认为是「在分解故宫的专业、信誉、士气、自尊」,瓷器过去未「改箱为柜」是器物处前后同仁的共识,不应出事了未检讨当前的管理而归责于前人的「落后」。

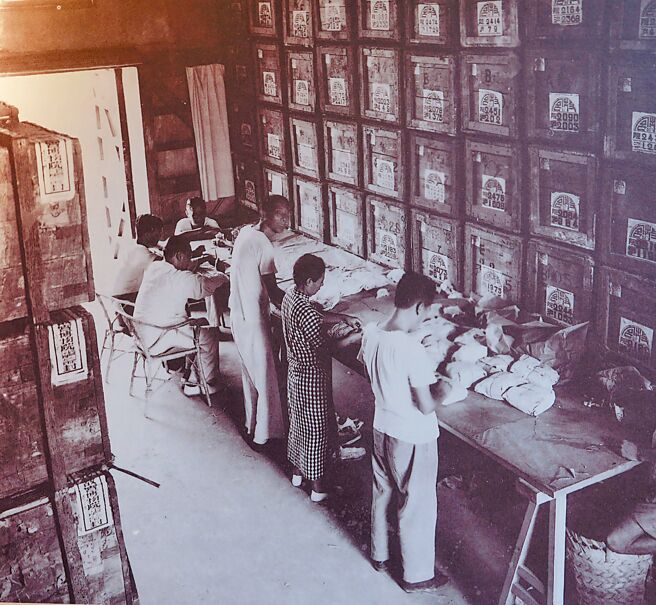

故宫文物源自宋、元、明,清四朝宫廷收藏,清帝逊位后躲过了各系军阀、北洋政府的插手正式成立故宫博物院;而后九一八事变爆发,日军全面侵华,故宫文物分成三批万里迁运,又于战后陆续启运还都;1948年秋,国共战争形势逆转,在故宫常务理事朱家骅、王世杰、傅斯年、徐鸿宝等人主张下,择精品运台,又经歷3次迁运作业。

已故的最后一位国宝押运人索予明就曾回忆,当时为了安全守护国宝,许多私人行李都丢下船,为了体积庞大的《碧玉屏风》不被碰撞,他更是每个夜里都偎着屏风而睡。对于现今故宫发生器物损伤,冯明珠感慨万千。

发表意见

中时新闻网对留言系统使用者发布的文字、图片或檔案保有片面修改或移除的权利。当使用者使用本网站留言服务时,表示已详细阅读并完全了解,且同意配合下述规定:

违反上述规定者,中时新闻网有权删除留言,或者直接封锁帐号!请使用者在发言前,务必先阅读留言板规则,谢谢配合。