酒旗上通常会署名店家字号,或悬于店铺之上,或挂在屋顶前头,或乾脆另立一根望杆,拉上酒旗,让旗子随风飘展。有的店家还会在酒旗上注明经营方式或售卖数量,让客人一目了然。清代小说《歧路灯》中,开封祥符三月三吹臺会上,就有一面「飞在半天里」的酒帘,写着「现沽不赊」。酒旗的作用基本上就是现在的招牌、灯箱或霓虹灯。

除了酒旗这个称呼,在古代史书和文献中,不同年代对酒幌的称谓也不相同,较常见的有「望子」、「招旗」、「引招」、「换招」、「拦路旗」等。宋代孟元老《东京梦华录》中,「至午未间,家家无酒,拽下望子。」酒幌就被称为「望子」。但元末明初的《水浒传》里:「当日晌午时分,走得肚中饥渴,望见前面有一个酒店,挑着一面招旗在门前,上头写着五个字道:『三碗不过冈』。」酒幌又成了「招旗」。同样是《水浒传》,还有:「远远地杏花深处,市梢尽头,一家挑出个草帚儿来。智深走到那里看时,却是个傍村小酒店。」、「那婆子取了招儿,收拾了门户,从后门走过来。」这里的草帚、招儿,也是酒旗。

酒旗是古代幌子中最具代表性的一种。随着社会的发展,古老的酒旗已被各种光电音响设备取代,杜牧笔下「水村山郭酒旗风」的景致,如今也只能从电视剧中领略了。

垂条象徵麵条

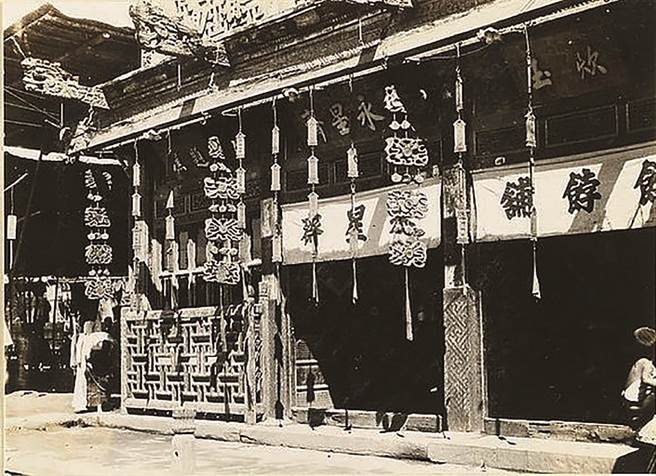

从史书文献来看,幌子最初使用于酒铺,随着时间推移和社会发展,其形式也随着店铺的性质而有所差异。酒幌在中国古代虽然数量眾多,但其他商品的幌子也不可忽视,如饭店、药铺、杂货店、烟袋铺等,各种形式异彩纷呈。

饭馆的幌子不仅能向人们展示饭馆的种类,还可以区别饭馆的等级和民族。旧时的饭馆会在门外悬挂罗圈,有些地方的小饭馆门口则是挂一个柳条或笊篱当作幌子。在老北京人眼里,罗圈下缀红布条的是汉族饭馆,缀蓝布条的是回族饭馆。如果光挂个罗圈,则是卖笼屉的作坊。如果罗圈下有三根绳,表示有笼蒸食品。绳上结白花,表示有包馅食品。切麵铺则以一罗圈糊上金纸或银纸,下垂红灯花纸条,以罗圈象徵煮麵条的锅子,垂条象徵麵条。

老北京的糕点铺门面通常讲究,幌子一般是红牌金字,扁铁鉤环顶端向上卷花,每块木牌则是「龙凤喜饼」、「芙蓉糕马」、「大小八件」、「桂花蜜供」、「重阳花糕」、「满汉糕点」等。

药铺的幌子多半由一块四周为白色、中间一个黑心的木板制成。上下是直角等腰三角形,表示半帖膏药。中间是菱形,表示一整帖膏药,中间用铁炼连接。北方有些药铺会挂出一长串的膏药木头模型,藉此招徕顾客。南方有些城镇的中药铺除了挂膏药,在两挂膏药之间,还有一个脚踏莲花的小男孩。据说小男孩表示的是该药铺有专治儿科疾病的坐店郎中。还有用鱼形木板制成的幌子,鱼是一种吉祥物,表示用了我的药,保君除疾祛病,平安如意。

肥皂铺的幌子也十分有特色。老北京新街口外的「宝兴斋」香蜡胰子(肥皂)铺,店主在门帘上挂了个铜铃,风一吹便叮叮噹噹,人们称之为「响铃寺」。地安门外「宝瑞兴」油盐酱园店的门前则有一个上涂红色油漆的木头大葫芦,人们称它为「大葫芦」。北京鼓楼前的烟袋斜街,因街内有家烟袋铺做了一个特制的大烟袋挂在屋檐下而得名,街名保留至今。传统的常州「宫梳名篦」制造厂家「真老卜恒顺梳篦店」在店门口挂了一个特制的大木梳做标志。有的店铺的幌子代表其行业特色。顏料店挂若干木制的彩色木棒,修车铺挂一个车圈或车带,鼓铺挂一串鼓,草料铺则用竹竿捆一束稻草等。

洋幌子有商标之意

清末民初,上海和广州街头已有不少外商广告。这些来华外商颇知中国幌子的意义,入乡随俗,做了很多极具当时特色的幌子。比如英国人开的滙丰银行就在门前立了个铜狮子为幌子,美国的美孚石油公司则用飞马为幌子。这些洋幌子也有商标之意。如今,世界各地的都市城镇都有霓虹灯广告,五彩缤纷,各种各样的招牌交织成光的海洋,令人徜徉街头,流连忘返。

幌子这种广告形式歷经数千年而不衰,表现出旺盛的生命力,除了与商业繁荣、社会发展等客观环境相适应外,其中更重要的原因是它植根民间,蕴含了丰富的民俗文化,是中国民俗文化的重要载体之一。旧时商业的繁荣、民眾的心态、世俗风尚,都从幌子中折射了出来。山西的乔家大院里有一间展室,专门陈列各种类型的幌子,包括灯笼、酒葫芦、小棺材、金元宝等,令人嘆为观止。平遥古城的明清街上,各色幌子迎风招展,完好保留了明清时期幌子的原始形态。河南开封的清明上河园则是收集史料与专家论证,力图仿制和恢復《清明上河图》中各种类型的广告,使幌子成为园中一大景观。(待续)

发表意见

中时新闻网对留言系统使用者发布的文字、图片或檔案保有片面修改或移除的权利。当使用者使用本网站留言服务时,表示已详细阅读并完全了解,且同意配合下述规定:

违反上述规定者,中时新闻网有权删除留言,或者直接封锁帐号!请使用者在发言前,务必先阅读留言板规则,谢谢配合。