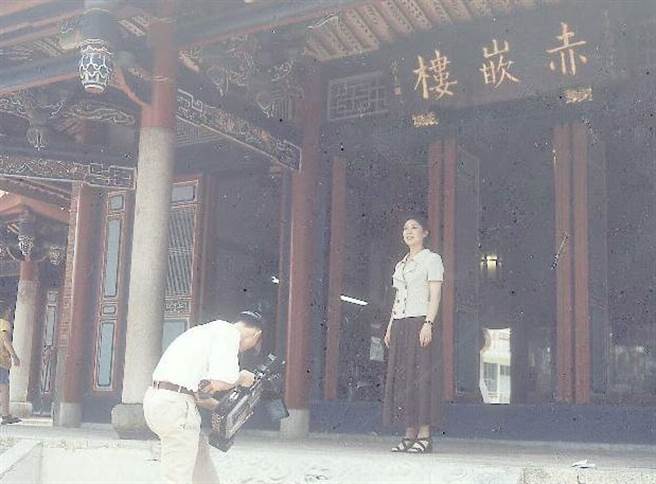

荷兰的殖民者,最早建立的第一个据点是热兰遮城,汉人称为台湾城(或大员城,都是闽南语的音译)。台湾城位于大鲲身的中心位置,扼守大员水道,三面环水,易守难攻。随后,又在台湾城以东的陆地建了普罗民遮城,汉人称为赤崁城。赤崁城与内陆交通方便,是人员、物资的集散地,包括建立在孤岛上的台湾城的物资也需要由赤崁城提供。荷兰人修建赤崁城的目的主要是从商业价值考虑,而台湾城则是军事需要。

沙洲不是修建港口的理想场所,因为附近海水浅,而且随着时间,海岸线会往外推移,使原本的港口变成内陆城镇。理想的港口是建立在岩石或火山岛上,稳固而水深,例如鸡笼港。但考虑到与中国大陆的距离,以及附近土地的耕种条件,在台湾岛西部还找不到一个比大员更好的地方。荷兰殖民者到这里建立据点,既有商业考虑,又有军事考量,而台江内海的存在恰好满足了这两个要求。

假设郑成功从中国大陆过来直攻台湾城,台湾城出于军事目的修建,城墙很坚固,城楼有炮台,附近的港口有军舰支援,最后的结果可能是陷入胶着战,不分胜负。而此时,赤崁城会源源不断地替台湾城提供物资,时间一长,远道而来的郑成功只能无功而返。所以,郑成功想拿下台湾城,最好先拿下防守薄弱的赤崁城,切断台湾城的物资来源,台湾城就陷于孤立无援的境地,投降是迟早的事。

想拿下赤崁城,就要进入台江内海。而进入台江内海的通道有两个,一个是位于大员岛和北线尾岛之间的大员水道,另一个是位于北线尾岛北端的鹿耳门水道。大员水道深,是主要通道,鹿耳门水道浅,只能走一些小船。荷兰人修建台湾城正是为了扼守大员水道,除了台湾城,水道两岸还修建了炮台。荷兰人原本于1627年在北线尾岛北端也修建了堡垒,后来发现没什么用,1656年堡垒坍塌后就废弃了,不再派人把守。一般武装帆船船体较大,吃水深,走大员水道成为唯一的选择。从经济上考量,精明的荷兰人觉得没必要再花钱守卫鹿耳门水道了。

但是,何斌发现其中的漏洞,每逢初一和十六,海水涨潮,鹿耳门水道可以通行大船。荷兰人把防守的重心都放在台湾城,而鹿耳门没有派兵防守,如果趁涨潮时,完全可以从这里进入台江内海。

1661年3月底,郑成功被暴风雨困在澎湖,心急如焚,正是想赶在4月初一这天到达鹿耳门,趁涨潮时从鹿耳门水道进入台江内海,如果错过,又要等半个月。为了不贻误战机,他当机立断,强行渡海。

3月30日,郑军冒着暴风雨,和风浪搏斗,终于在4月初一拂晓到达鹿耳门水道海外。

郑成功先换上小船,亲自登上北线尾岛察看地形,同时派出潜水精兵进入台江内海侦察。

中午,果然潮水大涨,郑军立即进入鹿耳门水道,然后兵分两路:一路进入台江内海,一路登陆北线尾岛。进入台江的舰队是主力,抢占北线尾岛既是为了控制鹿耳门水道,也是为了保障主力后方的安全。

荷兰人对郑军的到来并非一无所知,如前所述,他们以为郑成功必然会从大员水道进入,将火力全部集中在大员水道两岸,没想到郑成功出其不意,打了个措手不及。

进入台江内海的舰队兵分两路:一路往南,切断台湾城和赤崁城的联繫;一路往东,在禾寮港抢滩登陆。

附近的汉人和原住民听说国姓爷来收拾荷兰人,争先恐后地出来迎接,帮助郑军登陆。据荷兰方面的记载,大约有2万5千名壮劳参与协助。

在禾寮港登陆的郑军立即南下,目标是包围赤崁城。

【未完待续】

史话专栏欢迎书摘合作与歷史相关文章、照片投稿。 来稿请寄:[email protected]

发表意见

中时新闻网对留言系统使用者发布的文字、图片或檔案保有片面修改或移除的权利。当使用者使用本网站留言服务时,表示已详细阅读并完全了解,且同意配合下述规定:

违反上述规定者,中时新闻网有权删除留言,或者直接封锁帐号!请使用者在发言前,务必先阅读留言板规则,谢谢配合。