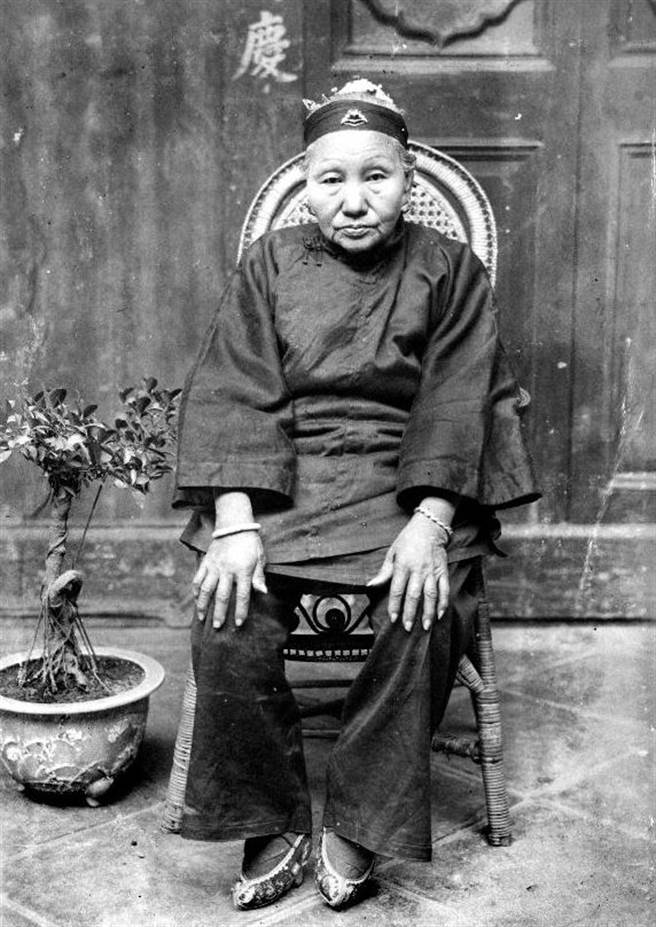

1904年3月11日,公布〈台湾公学校规则〉之修正条文,对体操科的内容、方法(第14条)部分增列:「本科目授课之时,最初以游戏为主,渐渐地加入普通体操,而女子学童,则以适当的游戏教授为主」之规定。此外,从台北厅与台湾总督府的谘询书信往来中得知,可视女子缠足和步行的状况来决定是否免课体操,或者仅教授适当之游戏即可。因此,约略可窥探出日本殖民教育者对台湾女学生教授普通体操一事,尚存有保留的态度,相信这与学校女子缠足率高居不下有着极大的关连。

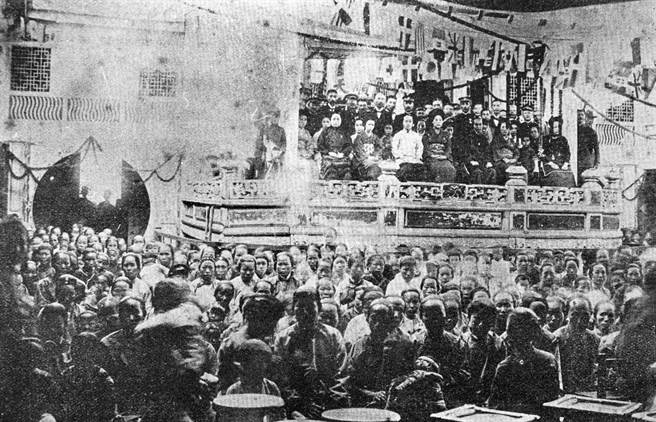

有趣的是,从《台湾日日新报》报导1903年国语学校第一附属学校运动会之「惟女生徒夺得首标,多系不缠足者,可见天然之足,大有裨益也」;或是1904年国语学校第二附属学校(原国语学校第三附属学校)于毕业典礼后,转办运动会进行数回之唱歌游戏、竞走游戏等,且因演出熟练,颇得观眾喝采的事例中,除得知体育课程并未受缠足影响而完全停摆外,亦开始见到台湾天然足女性在运动场上奔跑夺得第一的身影。

另从当时专门研究女子教育的国语学校第一附属学校女子部(今老松国小)藤黑总左卫门教师,针对三、四、五年级缠足女学生以先教授「柱鬼」、「羽子毽」等游戏,待足部渐渐地结实后,接着才开始教授「行进游戏」、「亚铃」、「体操」、「表情游戏」等实际授课情形来观,似乎开始有了不同以往仅施予适切游戏的改变,且其注意到足部肌肉力量不足的生理特徵,採用诱导、循环渐进之类似復健手段方法,就犹如现今适应体育教授法一样,可谓是掌握到对肢体障碍者差异症状的适应性能力,以及由简而繁、渐进发展的基本原则,同时也为日后实施普通体操积累些许经验。

1906年4月,〈台湾总督府国语学校第二附属学校规程〉改正,为解决地方女教员不足的问题,首次将体操科列为中等教育机关的必修科目。从法规上而言,正式全面地确立了台湾学校女子体育的必修制度。然而可惜的是,据1907年与1908年该校技艺科毕业生的回忆表示,当时的学生因缠足缘故,体操科的施行并未十足顺利,并且对体操抱持有厌恶感。

相对于上述免课体操,或是教授适当游戏之消极作法,1907年赴台湾总督府国语学校担任助教授的滨崎传造,却抱持不同的意见认为,正因为妇女缠足之风俗有影响生理发育之虞,故萌生藉由实行体操中的「下肢运动」来进行矫正之构想。随后,便立即提出〈台北厅体操法教程〉,并在实施目的当中清楚指出:「异常状态的矫正=特殊的方法」,且在教学内容上提出採用降低标准、简化动作、减轻负担、免除举踵等各式普通体操指导法,藉此鼓励台湾缠足女子多从事下肢运动。

然而,此构想并没有引起台湾总督府的认同,反而以「对本岛女子教授本教程之事,是否于卫生上有害(可能意指缠足之事),有必要进行实地考察与研究」之说法予以回应,若进一步根据史料可知,至1909年6月台湾学校整体之女子缠足率为57.76%;天然足率为37.31%;解缠足率为4.69%,故由滨崎氏所考案之体操法教程,经台湾总督府的评估过后,认为在实际层面对台湾缠足/解缠足女子实施普通体操仍言之过早,尚待持续研究与评估。

但值得关注的是,若针对上述免课体操、简化体操动作的方式进行深入考察,不难发现这与今日对肢体障碍者施以医疗復健,或是採适应体育帮助机能回復有着相类似的手法。再者,这与高彦颐述及:「缠足不是一种负累,而是一种特权。」所衍生而来「疼痛的身体」与「医护的对象」的论述思维有着异曲同工之妙,无疑是体现对属于缠足,或是解缠足这群无声的受害者在从事体育运动时,站在考量她们不良于行的生理特徵上,给予某种程度上减免运动的权力。

另一方面,从运动上不如天然足者,渐知缠足之不自由,而要求父兄解缠足;参加运动会时,甚觉不便自行解缠足,愿父母勿以美观而反对;缠足者自知不便,进行体操旅行之时,实深困苦,因而解缠足恢復天然等新闻报导中,不仅可得知日本殖民者持续採用体育运动做为让缠足者实际体验身体不便的手段外,更可察觉现代经验动摇缠足美观,以及社会氛围对女性身体意象改变的游移。

【本系列完】

来稿请寄:[email protected],史话专栏欢迎书摘合作与歷史相关文章、照片投稿。

发表意见

中时新闻网对留言系统使用者发布的文字、图片或檔案保有片面修改或移除的权利。当使用者使用本网站留言服务时,表示已详细阅读并完全了解,且同意配合下述规定:

违反上述规定者,中时新闻网有权删除留言,或者直接封锁帐号!请使用者在发言前,务必先阅读留言板规则,谢谢配合。