还记得幼时询问外婆,我们早逝的外公是毕业于黄埔军校第几期时,外婆神情骄傲地说「军校十四期!」不过很遗憾的是,外婆从来没有展示过外公的军校毕业证书。

及长,为了刻画出外公年轻时期的从军轨迹,我开始博览黄埔军校的丛书和在互联网上大量搜寻相关资料,也曾查阅过黄埔十四期的学生名册,却未见外公的名讳,心中因而产生莫名的惆怅。某次大阿姨提到外公当初在军校受训时写信回家,是由江西省星子县寄发,这则讯息让我益加迷惑。因为80多年前因应抗日战争扩大的需求,黄埔军校在华夏大地设立了9所分校,其中未闻所谓的江西星子分校。

而唯一在江西省境内的黄埔分校,正是前国防部总政治作战部主任王升上将所就读的第三分校(王升将军毕业于黄埔十六期),看起来这所位于赣南瑞金县的黄埔第三分校和外公也扯不上任何关系,。

时序来到了2010年,一位在抗日战争滇西战场上阵亡美军少校的女儿,将其尊翁一本写满中文名字的小红记事本,和数张战时中美军官的合照发送到网上,结果被一位定居北京市的赵振英老先生(1917-2021)无意间发现,且对这些珍贵抗战时期文物提供了「惊人的」的细节,这才使得具有前国军少校身分的赵振英先生打开了尘封许久的记忆,娓娓道出他自己的抗战过往。

是时一家媒体公司特意走访太平洋两岸,实地探访前述中国和美国两个家庭的当事人,制作出一则由美军少校的遗物为引子,串联出国军少校抗日亲歷的感人篇章,这部《发现少校》纪录片问世后,一时洛阳纸贵,更获得3项奖项的殊荣。

而令我倍感亲切的是《发现少校》的中方主角赵振英先生,正是毕业于黄埔军校十四期,这增加了我对这位抗战老兵生平研究的兴趣。随着赵老先生记忆的足迹,回溯到1937年他甫从河北省通县师范学校毕业,正打算报考北京大学,岂料卢沟桥事变的枪声,让他改变志向走上了从军报国之路,他和同学南下加入江西省星子县的黄埔军校特训班,并于1938年武汉会战打响前夕,因江西庐山一带即将成为前线战场,乃和同学步行入川,在四川丰都的分校继续学习,最后成为黄埔军校十四期十总队的学生。赵老于1939年秋季毕业后,几经辗转,他调派到了远征军驻印军系统的新六军序列。抗战胜利的时刻,他正担任着在南京对日本受降典礼会场的警卫任务。

由此,外公的军旅轨迹对我而言也鲜明瞭起来。1937年抗日军兴,时为湖南省汨罗中学教员的外公,自动请缨向徵兵处报到,鉴于南京黄埔军校校本部已经笼罩在日寇航空队攻击的范围内,所以26岁的外公同数以万计的爱国青年,被当局安置在相对安全的军事委员会庐山军训团营区受训,暂名江西省星子县的黄埔军校特训班,尔后这批学员进入四川,并毕业分发部队,外公尚进入航空委员会中央防空学校接受高射炮专长训练,与防炮结下不解之缘。

再者,军方为统一抗战时期全国各级军校和军事训练班的学歷,将外公受训的特训班,「正名」为黄埔军校十四期。而我先前查阅过的黄埔军校十四期学员名单,仅为收录南京校本部入学的一总队、二总队等学员,自然不含外公这位与南京校本部缘铿一面的黄埔校友。

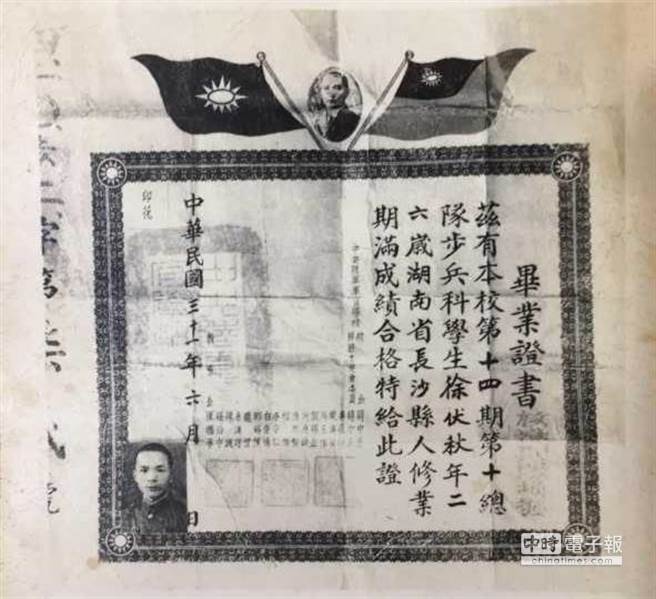

日前舍弟处理母亲遗物时,赫然发现外公中央陆军军官军校十四期第十总队毕业证书的相片,证书记录的民国31年6月(1942年6月),只是迟来「正名」为十四期学歷证明补发的年分罢了,而证书上不相称的26岁,却印证了5年之前的1937年,外公在江西省星子县特训班入伍时的实际年龄。

这张「补发」的学歷证件,佐以外公同期同总队的同学赵振英老先生生前之口述歷史,将外公弃文就武,共赴国难的生涯转向圆满鲜活地勾勒出来。殊不知有多少黄埔军校十四期的学员,在未及获颁这张补发证件前,早已为国杀身成仁,而其中未婚无嗣者,想必也所在多有。我既为黄埔后人,岂容青史成灰,乃藉贵报一角,感谢暨永志抗日英豪们「我死则国生」的大忠大爱。

(作者刘良升现居现居美国德州休斯顿市)

【刘良升专栏每周二刊出】

发表意见

中时新闻网对留言系统使用者发布的文字、图片或檔案保有片面修改或移除的权利。当使用者使用本网站留言服务时,表示已详细阅读并完全了解,且同意配合下述规定:

违反上述规定者,中时新闻网有权删除留言,或者直接封锁帐号!请使用者在发言前,务必先阅读留言板规则,谢谢配合。