葛超智当时是美国派驻台北的情报官员,故其所闻还接近事实。同时他和本案证人铃木源吾教授是旧识,既使在开庭期间 (1948年4月),双方都还有书信来往,所以他在1948年审判结束后,应该知道全案的详情,以及艾文思是此案唯一涉案人。但他在1980年的着作中,只是很含蓄的点出而已,似乎也无意澄清葛敬恩涉案的谣言;一直到2004年;几近60年后,才由日人铃木茂夫先生在其着作《最后的台湾总督府》书中,明确的指出:1945年黄金贿赂案与葛敬恩无关。

那时候只有艾文思一人知道全部的经过,而他一走了之之后,其他的涉案人,不论是爱隆生上尉、黄在义兄弟,大概都不愿意张扬。而日方的铃木源吾、原田佐,甚至谏山春树中将,都只能怀疑而不知全貌。而且由于当时即将开始遣返日俘;低阶的军官正在忧虑着日后的生计,而高阶军官如谏山春树等,都已经预料到即将来临的战犯审判。所以可能都存着多一事不如少一事的心态(根据原田的证词,1945年11月16日参谋长谏山春树指示原田将陈仪总部于1945年11月1日所开的收据撕毁);也无心去追究这些金币的下落。在他们的心目中,金币交给谁都一样。至于中方,可能根本还被蒙在鼓里。但纸是包不住火的,谣言很快就传了出去,也瞬间成为一般百姓茶余饭后的八卦。

刚开始时,起码有两组人马知道黄金这檔事,一组是日方总部的人员;原田就曾警告过艾文思,在日军总部中起码有40人知道这件事。另一批人就是爱隆生周围的低阶美军们,他们大概都认为这只是战后美军洗劫 (looting) 的正常现象;很多人都想分一杯羹。官兵们多少都听说过德国投降后,美军在欧洲各地顺手牵羊古董、珠宝的传闻,所以不少人都在等待这可遇不可求的机会。

当然,这些谣言不久也传到陈仪的总部。

●1945年12月20日,郑南渭上海会晤黄在义

据作者判断,在长官公署着手调查后,第一个被怀疑的人,应该就是艾文思。他们大概打听到艾文思在上海和黄在义有过接触,所以郑南渭才会利用出差的机会,循线在上海找到了他。郑、黄两人之间并无任何渊缘,他们极可能是因本案的调查,才有这次会谈。没有资料显示黄和郑谈话的内容,但笔者认为黄不会向郑提到艾文思在上海黄金换匯的事,因为黄本人也算是共犯。

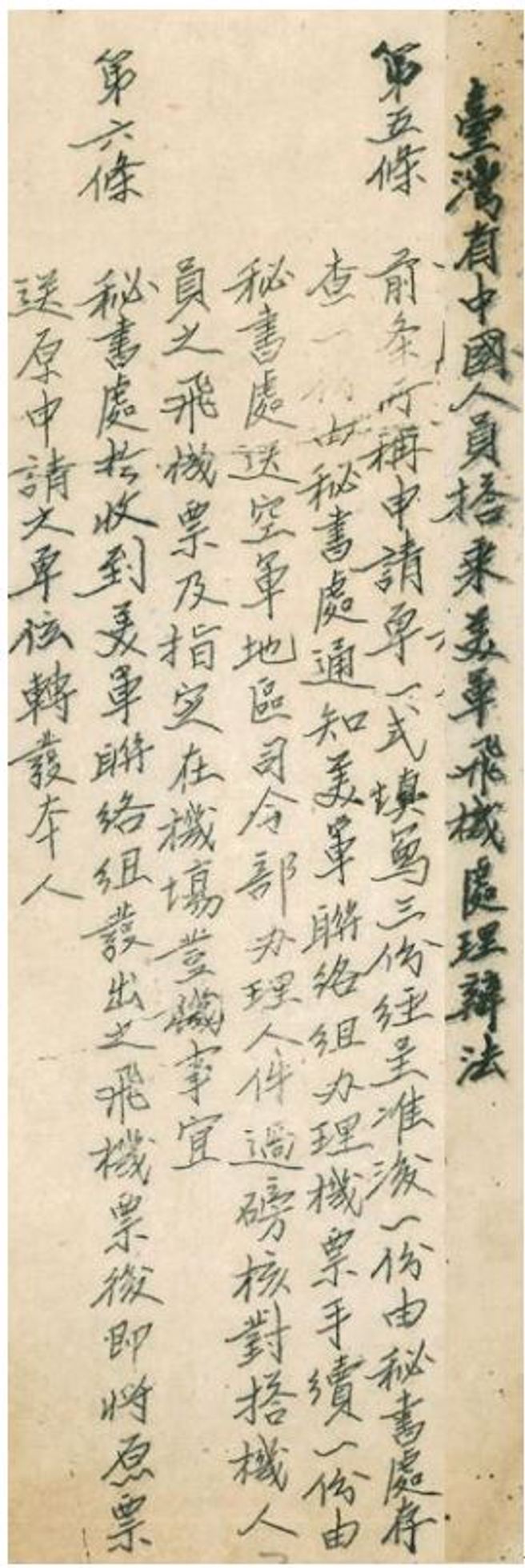

这是郑南渭自从10月初到台湾以后,第一次回到上海;乘坐的是美军C-47的班机。顾德理在作证中曾说明:美军当时在有空位的情况下,会无条件提供机位给中方人员。像郑南渭这样的职位是没有问题的。当然,长官公署有它自己申请机票的程序(见图)。 检方在法庭中不只一次的问贝格上校有关中方人员乘坐美军飞机的事,就是要提醒陪审团员:郑南渭如果真的如同艾文思所捏称:要贩卖黄金,他是不需要透过艾文思的;他大可自己带着黄金乘坐美军飞机,大摇大摆的飞到上海。据联络组行政官爱隆生在作证时谈到:1945年11月间,中、美双方官员搭乘班机的人数都很少,1945年12月开始,人数逐渐增多。但每班都会剩下几个空位,而为中方高级人员所使用。

●1946年1月,长官公署开始调查

根据贝格上校的证词,联络组在这段时间已经听闻中方正在调查黄金移交短少的事情。原田佐在作证时也谈到:陈仪的秘书也曾经询问他好几次,有关本案的一些细节。

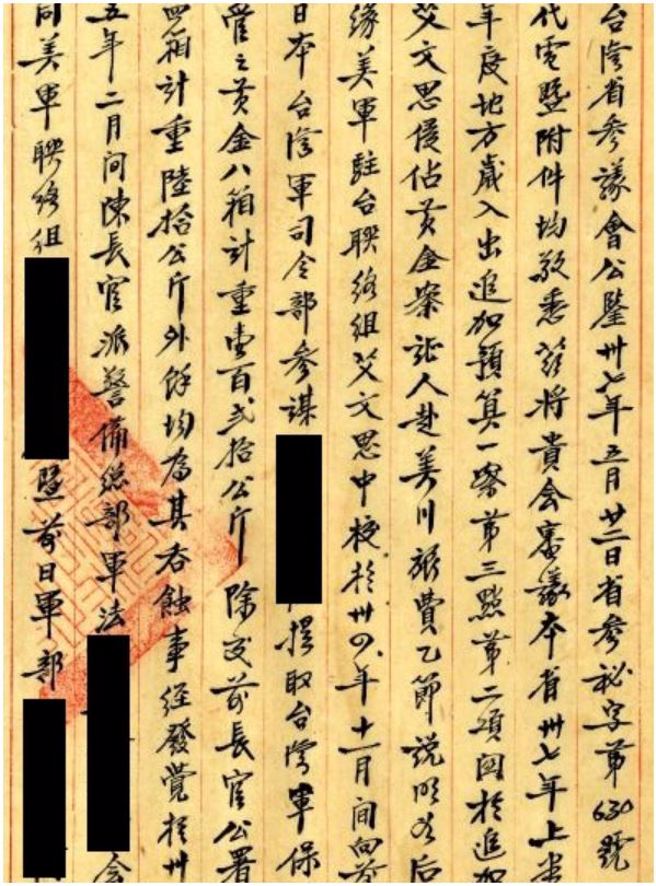

●1946年2月2日,陈仪亲函美军

1946年2月2日,农历大年初二,陈仪亲自写了一封信给顾德理;陈述了中方收到的黄金只有4箱,远少于日军原田交出的数量。顾在作证时特别强调:陈总部送来的公文只是询问(inquiry),而不是要求调查(investigation)。美方在收到这封询问信后,立刻多次约谈了原田和铃木两人,同时展开了初步的调查。

●1946年2月16日,顾德理驰电艾文思

大概在约谈原田谈话后,顾德理认为有必要请艾文思厘清一些疑点,于是透过了美国军方的公文管道,先后发了两封电报给艾文思;请他写一份证词,说明黄金移交的全部过程。当时艾文思仍具有军人身分,正在旧金山港口基地等待退伍。但是顾德理在调职离开台湾以前,都没有收到艾的回信。

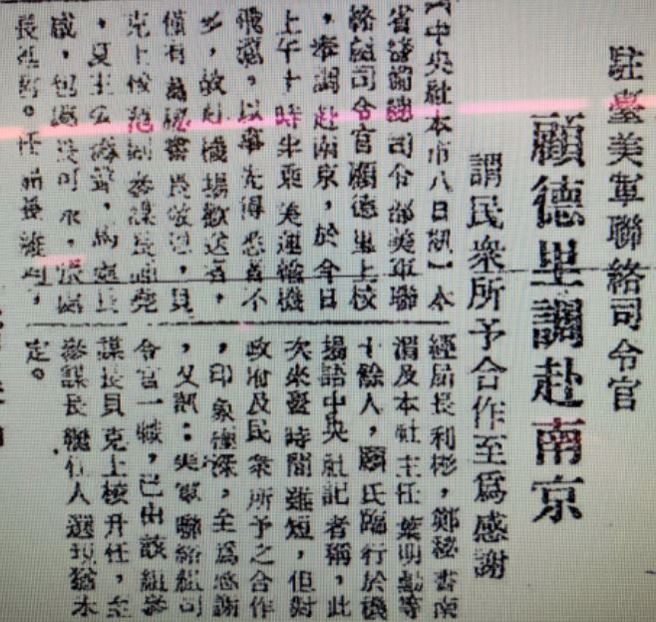

●1946年3月8日,顾德理上校调离台湾

顾德理被调离了台湾,由贝格上校接替他担任组长的职务,此时联络组正忙着安排运输船舰;协助中方将约18万的日俘,以及几十万的日侨遣返日本。

●联络组代美国政府徵求台湾研究资料

此时,联络组也代美国政府收集台湾的各种资料,以填补过去5年在这方面的空白。

【新生报广告】《 美国政府徵求台湾研究资料 》近年因战争关系,国际间研究资料交换因之断絶。美国政府对于自1940至1945年间台湾问题研究之进展颇形隔阂,兹特公布徵求:凡各界人士对于近五年内台湾问题研究有素之学者,关于科学、统计等等有所着述,不论书籍小删,已经刊行与否、统希将原着惠送台北市幸町四条通174番地(大概是今立法院后方济南路旁,立法院研究室的地址),美军步兵少校茅尔干,收转美国华盛顿国会图书馆。

【未完待续,炳文专栏每周五刊出】

◎史话欢迎读者投稿,针对两岸关注之歷史事实或人物撰文,体例不限,举凡传记、论文、散文、书信、日记,抚今追昔之访谈纪录或自述回忆等。来稿请寄[email protected],主旨注明「史话投稿」,请附姓名与专业背景或居住地。本版对来稿有删修权,文章仅刊载于中时电子报。

发表意见

中时新闻网对留言系统使用者发布的文字、图片或檔案保有片面修改或移除的权利。当使用者使用本网站留言服务时,表示已详细阅读并完全了解,且同意配合下述规定:

违反上述规定者,中时新闻网有权删除留言,或者直接封锁帐号!请使用者在发言前,务必先阅读留言板规则,谢谢配合。