一、《命运难违》

林煇焜的《命运难违》在1933年于《台湾新民报》连载,是《台湾新民报》的第一部连载小说,作者林煇焜是淡水望族出身、京都大学经济系毕业后回到台湾工作,这是他唯一的一部小说。小说内容是男主角李金池,出身富裕之家,日本的大学毕业后回台湾。家人为他安排相亲,对象是同样富裕之家出身的张凤鸾。然而,两人主张婚姻自主拒绝相亲。而后,两人各有婚姻,不过,都不顺遂,李金池受不了太太的挥霍无度,张凤鸾不但受到婆婆的欺侮,丈夫更有外遇。婚姻不顺利,生活度日如年,两人不约而同走到明治桥准备自杀,不料却在此相遇,也才知对方身分,最终,在相互鼓励下重回生活。

二、《可爱的仇人》

1935年徐坤泉的《可爱的仇人》于《台湾新民报》学艺栏连载160回,引起极大迴响,1936年单行本出版,在日据时期便达三版,销售量更是刷新读书市场的1万册。阿Q之弟(徐坤泉笔名)笔下的秋琴,刻意赋予她悲情女性的色彩,这是大眾小说的张力,但在张文环翻译为日文,则赋予她新女性的坚毅色彩。徐坤泉《可爱的仇人》里的君子是日本女性,资本家之女,高等女学校毕业,有一定的知识教养,然而,父亲东南亚的产业因排日运动倒闭,君子沦为舞女。张文环则把君子改为朝鲜人,此举的目的在于标示同为殖民地下的台湾人与朝鲜人有所交流互动。

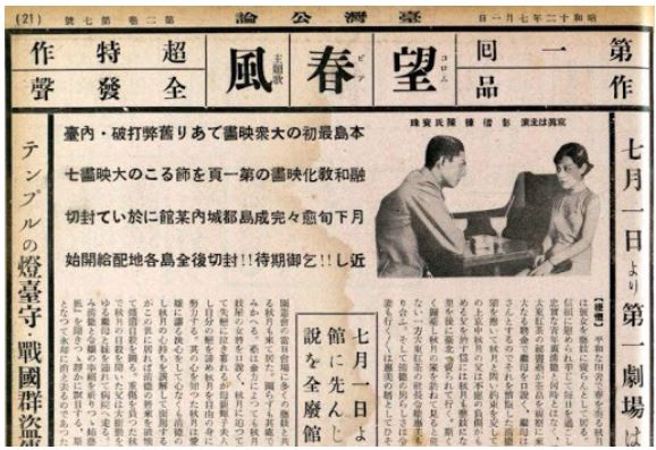

三、《望春风》

《望春风》以台湾为背景,掀起台湾观眾的观影热潮。「第一电影制片所」便以「望春风」的歌谣为底拍摄同名电影。《望春风》的导演虽然是日本人安藤太郎,不过,故事内容却是相当台湾本土的故事。在农村成长的翁清德与故事女主角之一的秋月情投意合,欲结伴终生。《可爱的仇人》与《望春风》两个1930年代中后期出现的大眾文化文本非常有趣,故事中的角色开始出现赴日求学者,故事的张力也包括贫富与城乡差距。而更大的张力是日本女性的角色进入到文本当中。《可爱的仇人》当中是日本女性君子最终过世,《望春风》则是台日两位女性都秉持成人之美之心,最后秋月甚至自杀以求清德与惠美的结合。在这两部大眾文化文本当中,可以看到女性无论日本或台湾,同样有着牺牲自我成全他人的特质,这与1930年代中期,日本已经开始进入战争动员时期的时代气氛有直接关系。

●电影海报中的女性形象

日据时期电影中的日本人眼里的台湾人形象:《莎韵之钟》。该片是李香兰于1943年在台湾演出,当时掀起了热潮。电影刻划一位高砂族少女无限的美好德行,几乎承载了世间所有的善。不只莎韵被塑造成为一个拥有无限美德的「日本化的台湾人」,从现在来看,扮演她的李香兰本身身分的暧昧也使得这个形象更为复杂。女主角李香兰在血统上是日本人,在上海、满州则以中国人的身分和形象红遍华人世界。在片中她扮演血统上属原住民的高砂族少女,生活在日本的国度里,在现实中,她血统上属日本人,生活却是在中国人的社会中。

日据时期妇女对职业观点,以陈金花女士(艺名莺莺)为例,她曾经是台湾第一代流行女歌手,主要唱红歌曲是「日日春」。她因家境因素较晚入学,直到15岁才毕业,在学期间让她略通日文,也奠定歌唱基础。可是,那个时代的观念,当歌女地位就如搬戏(演戏)般属下九流。因此,她虽然热爱唱歌,但却选择了家庭。

1920年后,女权运动在全世界兴起,开始有台湾妇女运动;另一种是由在台湾的日本妇女领导的团体如爱国妇人会、桔梗俱乐部;尚有官方授意组织如主妇会、处女会、女子青年团。1931年之后女性在参与社会事务时,并非完全自由,而是受到殖民政府控制。

女性的意识与妇女的地位,在日据时代是因为殖民政府的政策影响,教育政策在于执行同化政策,建立女子教育目标在于普及日语、培养日本国民性格、涵养妇德,培养贤妻良母和国民的双重责任。但台湾社会传统礼教的观念,女子教育以培养新娘为主的女子学校教育。妇女在总督府的刻意营照下,多以读新娘学校,变成贤妻良母为重要,这跟社会稳定有很大关联。

(作者为国立台湾大学国家发展研究所研究生)

【系列完】

发表意见

中时新闻网对留言系统使用者发布的文字、图片或檔案保有片面修改或移除的权利。当使用者使用本网站留言服务时,表示已详细阅读并完全了解,且同意配合下述规定:

违反上述规定者,中时新闻网有权删除留言,或者直接封锁帐号!请使用者在发言前,务必先阅读留言板规则,谢谢配合。