三年多来,新冠肺炎(COVID-19)蔓延全球,我也近四年没去中国大陆了。承蒙厦门大学台湾研究院「两岸学者面对面」系列学术活动的盛情邀约,3月16-20日,我得以重返闽南,并抽空进行了「给神明当契子」的田野调查工作。

「两岸学者面对面」第一场,安排全国台湾研究会汪毅夫会长从北京南下,3月17日与我在厦门对谈「闽台歷史人群研究——罗汉脚、唐山妈、班兵及其他」。隔天3月18日,我俩又移师到漳州,当晚继续在闽南师范大学展开四年多前「闽南文化对谈」之(二)的「闽南文化研究——田野、文献与田野里的文献」。第三天,3月19日,则是我在泉州中国闽台缘博物馆主讲「金门田野报告:看得到却想不到的」,敬邀汪会长担任点评人。

为期三天,连续在厦、漳、泉三地的活动,媒体已有许多报导,本文想与读者分享的是三场讲座之外,我在漳州市平和县三平寺进行的「给神明当契子」田野调查经验。

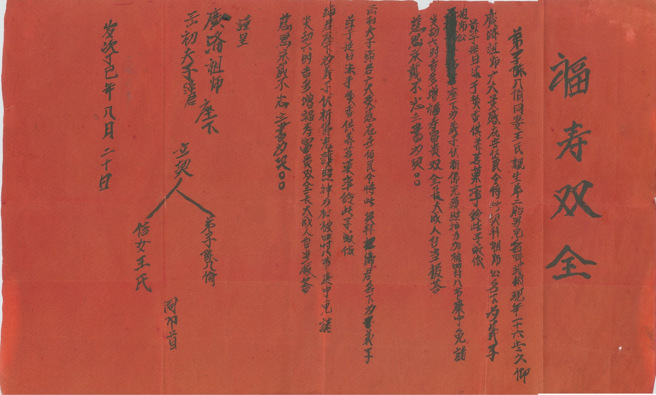

早些年,我收藏了一张立于「岁次丁巳年(1917)八月二十日」的漳州民间契书,立契人陈八佾、王氏夫妇,将亲生二男陈武彬(「现年一十六岁」),同时皈依「广济祖师」、「三山初夫子渧君」(「三」、「山」上下组合成一字)座下为义子,「伏祈佛光护照,神力加被,四时八节康寧,免诸灾劫,六时吉[祥],多增福寿,富贵双全,长大成人,自当报答慈恩,永戴不忘」。

这是一张既难得又费解的民间契书。一般而言,「给神明当契子」是在孩子体弱多病的幼童时期,不少父母亲会带着小孩到庙里祈求神明收作「契子」(乾儿子、乾女儿),并立契一式二份为证(一份烧给神明存查,一份带回家保管),渴望神明契父契母能将孩子视如己出,给予呵护庇佑,直至十六岁成年;当孩子满十六岁时,父母再带着契书回到庙中拜谢神明庇护,并与金纸一同焚烧。所以,这张民国六年「给神明当契子」的契书能被保留下来,的确是比较难得的。

不过,令人费解的是,这张契书的当事人陈武彬怎么会到十六岁才「给神明当契子」?而且为什么同时皈依在二位神明座下为义子?那二位神明,「广济祖师」民间俗称为「三平祖师公」,乃唐代杨氏高僧义中禅师,至于另一位「三山初夫子渧君」到底是何方神圣呢?我一直弄不明白。

3月18日上午,我在福建省闽南文化研究会林晓峰会长、闽南师大闽南文化研究院刘云院长等人的陪同下,特地走访着名的「广济祖师」祖庙——平和县三平寺,期待经由实地田野调查来解开谜团。感谢三平风景区管理委员会卢文深主任的亲自导览与解说,并赠我管委会所编《三平寺志》、《三平祖师分灵录》等在地文献,让我得以确定主祀「广济祖师」的三平寺祖庙并未奉祀「三山初夫子渧君」,陈八佾夫妇立契地点或许不在三平寺,而是在漳州某一座同时主祀「广济祖师」、「三山初夫子渧君」二位神明的庙宇;至于这位「三山初夫子渧君」,我们经过推敲,猜想是「山西夫子帝君」的俗写笔误,而据《三平祖师分灵录》的记载,漳州一带果然有好几座「广济祖师」庙是同时供奉「山西夫子帝君」(关圣帝君)的。

3月18日晚上,汪毅夫会长与我对谈「闽南文化研究——田野、文献与田野里的文献」时,我即时分享了上述「给神明当契子」田野调查心得,他也同意「三山初夫子」可能是「山西夫子」的闽南语谐音笔误的推测。我们都主张带着文献跑田野、注意搜集田野里的文献,是从事闽南文化研究的一项重要方法。(陈益源/成功大学中国文学系特聘教授)

(本文来源:《金门日报》)

【徵文启事】

中时新闻网「两岸徵文」栏目,徵文主题:台湾人看大陆、大陆人看台湾、两岸看世界、两岸一家人、两岸新时代,欢迎全球华人投稿。

期盼作者透过亲身经歷的故事,刻画两岸社会肌理,描绘世界见闻,打破刻板印象,促进两岸民眾相互瞭解、建立全球视野,向读者展现时代的脉动与发展趋势。

投稿信箱:[email protected]

脸书粉专https://www.facebook.com/520ROC,欢迎线上互动。

发表意见

中时新闻网对留言系统使用者发布的文字、图片或檔案保有片面修改或移除的权利。当使用者使用本网站留言服务时,表示已详细阅读并完全了解,且同意配合下述规定:

违反上述规定者,中时新闻网有权删除留言,或者直接封锁帐号!请使用者在发言前,务必先阅读留言板规则,谢谢配合。