【爱传媒陈念初专栏】这段期间,疫苗缺,年轻人很担忧,问了我很难回答的问题。年轻人问,按照排序年轻人打疫苗要等等等,如果可以自由选择打哪种疫苗,但存量上如果只剩下国产疫苗,我到底要不要打?

疫苗事,天下大事,年轻人,这次事关自身与家人安全,又特别关心政治了。

老实说,我有糖尿病,年纪在55岁到60岁之间,妈妈洗肾已经打了疫苗,我要陪伴她进出医院,长期陪病者也没有优先权,我何时打?也无法预期,等到最后,我也可能没有太多疫苗施打选择。

既然量不足,未来若开放预约及多元选择,最后施打者只能被迫选择,这效应可能更惨。

请唐凤政委设计的疫苗预约及选择系统,不要变成无可奈何的选择,前提就是政府列出的疫苗选项,不能只是形式可选,实质却无法选的设计,一定要积极争取一定的疫苗量,不能让选择的人,等待疫苗遥遥无期。

政府说人民可以选择施打什么疫苗,不代表有更多的开放自由权,反而变成延后施打或等待期更长的选择,这是人民不乐于见到的。

疫苗缺,人性的恐慌,染疫的惊恐,我本来觉得特权施打这件事很不该,现在想想,若是被诊所通知可以打疫苗,或是医嘱可以打疫苗,看起来并不像特权的定义,倒像是一种人性诱饵,打不打?对不对?陷入两难,许多人最终以自救为考量。

政治上不要特别猎巫与操作特权施打的个人,尤其,媒体人更该自律与中立,这些人不是自己偷打疫苗,是由医院医护人员通知施打,行政院也曾延伸解释院内有给职顾问施打疫苗,认定是防疫会议相关人员,防疫官员的风险这么在意,人民却毫无避险的能力,相互对照,就会更宽容面对个人施打疫苗的认定界线。

还有关于纾困,年轻人告诉我,同学的妈妈是家庭主妇,连两年都拿到纾困金,而许多人就是拿不到,这对年轻人的社会启示是什么?年轻人有理想性,请让他们能充分体认与感受纾困的公平性。

政府应该好好思考,纾困目的不是给拿到纾困金的人经济救济就达到政策目的,更多人无法感受纾困,纾困结果会让更多人觉得有社会剥夺感。

至于民意代表与官员之间的质询与对话,现在已经形成一种嘲讽文,常在年轻人对话中提及,谁是明日之星?政党的消长?都在这次疫情的衝击下,重新改写了剧本。

年轻人的疑问与关心疫情,超过我们大人的想像,别以为他们没发声在家耍废,不鸣则已,一鸣惊人。

期末考快到了,在家远距教学时刻,与年轻人最接近的老师们处境呢?学生及年轻人从老师身上,学到了疫情社会下的价值观点,尤其猎巫事件频传的省思。

从家长身上,年轻人也看到了真实社会下的资源分配权力,家庭即使有政府纾困金,不代表年轻人就会觉得纾困政策是公平的,那些没有被纾困的家庭或个人,一样面临了疫情时代的困境,却求救无门。

从每天不断的染疫与死亡数字上升中,年轻人对生死学分也提早有了更多的体认,甚至正在感受政府与社会温暖与温度的直接观感。

我在最近的远距教学中,在萤幕面前失态了,我在数十位同学远距萤幕前表达我难过的情绪,这么多染疫及家人死亡的事件,我感到难过,尤其,侯友宜在脸书里放的那张送别图,更让我特别动容。

亲人生命最后一刻,都不能好好告别,政府没有第一时间道歉,却在死亡数字到达高峰或立委质询时才对外表达歉意,台湾人民与政府共同的灾难故事与经验,过去感受非常一致,但偏偏在这次疫情事件里,人民的感受与政府的态度完全不一样,人民受了重伤,政府却冷静的如冰冷数字,念完确诊数字及死亡人数后,记者会今日结了案,人民此刻却凉了心。

老人家施打疫苗后陆续传出死亡案例,不管死亡真正原因为何?这些长者确实是施打疫苗后而离开,从家属的视角来看,为爱说服了长者打疫苗,没想到却发生意外,已非疫苗因果关系能解释,家属的痛与自责,可以想见。

我相信许多老师都还没打疫苗,高中职以下老师列第七类,可能会提前打疫苗,但大学老师呢?暑假后九月开学,大学老师面对学生,难道一直都是远距进行,如果要面对面,老师与学生若仍没打疫苗,安全的事,谁能担保?

大学兼任老师也没列入纾困对象,按照许多学校的行政作业,开学第一份薪水要到学期期中才入帐,情何以堪?

疫情下,没有谁的生命是最值得保护的,没有谁的经济权重优于其他人,更没有谁的团结才是团结,谁的建言才是建言,选择疫苗跟爱不爱国没有关系,选择疫苗是救命的事,是科学的事。

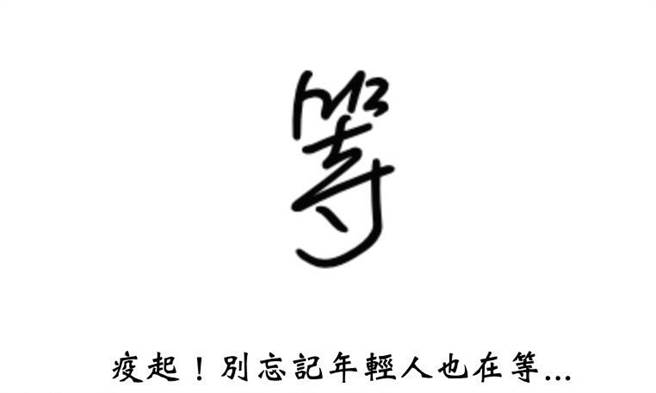

「你先打,我不OK!」因为,我还怕病毒先找上我,我是莫可奈何的等待。语重心长,不要让年轻人,成为最后施打者,结果还无从选择。

作者为微笑影室陈室长

照片来源:作者部落格截图。

●经授权刊载,更多文章见作者部落格。

●专栏文章,不代表i-Media 爱传媒立场。

发表意见

中时新闻网对留言系统使用者发布的文字、图片或檔案保有片面修改或移除的权利。当使用者使用本网站留言服务时,表示已详细阅读并完全了解,且同意配合下述规定:

违反上述规定者,中时新闻网有权删除留言,或者直接封锁帐号!请使用者在发言前,务必先阅读留言板规则,谢谢配合。