作为医师,当病人罹患重大疾病,人生即将改变时,我大略知道他们即将面对的一切,这时就能跟他们一起探索。这么说来,对那个想要了解死亡的年轻人来说,末期疾病不就是上天给的完美礼物吗?还有比亲身体验更好的了解方式吗?可是,我当初并不明白这有多么困难,当中有太多领域必须去探测、摹绘和体会。

我本来总想像,医师的工作就像火车一样,在铁道的两端移动,带给病人平稳的旅程。我没有预期到的是,面对自己大限将至,会完全失去方向,感到天摇地动。回想年轻的自己,总是想要像爱尔兰小说家乔伊斯说的那样,「在灵魂熔炉里铸造我的种族尚未产生的良心」。但我省视自己的灵魂,发现锻造工具不堪一击,炉火又太弱,连自己的良心都无法铸成。

我迷失在生死交关的荒原,找不到路标。在成迭的科学研究、细胞内分子通路、和无数个存活曲线统计中,我找不到依靠,于是重新阅读文学。只要跟死亡有关的着作,我都一一收下。比如说,俄国作家索忍尼辛的《癌症病房》(Cancer Ward)、英国小说家约翰逊(B. S. Johnson)的《不幸者》(The Unfortunates)、托尔斯泰的《傻子伊凡》、美国哲学家内格尔(Thomas Nagel)的《心灵与宇宙》(Mind and Cosmos)、吴尔芙、卡夫卡、蒙田、美国诗人佛洛斯特(Robert Lee Frost)、法国作家葛雷维尔(Henry Gréville)以及诸多癌症病人的回忆录。我在寻找一套理解死亡的语汇,寻找一条路径,以开始定义自己,再次向前爬行。

上帝给了我这项特权,领着我离开文学和学术,让我亲身去体验死亡,而现在为了了解自己的亲身体验,我必须把它译回语言。海明威用类似的词语描写他的歷程:「获取丰富的经验,然后退隐深思,反刍经验为文字。」我也需要文字,才能前行。

结果,是文学在这个阶段把我带回生活。未来的不确定性高耸在前,使人动弹不得,不管我转向哪里,任何行动都被死亡的阴影罩住而丧失意义。但我记得转变的那一刻,难以承担的不安开始消退,难以跨越的不确定之海一分为二。我一身疼痛地醒来面对另一天,早餐以外,做任何计画都不切实际。每次我心想,再也撑不下去了,这时有句话会随即回应,「我会继续下去」,合为贝克特的经典名言,那是很久以前我大学时期学到的。我起身下床,向前走一步,不断覆诵:「我撑不下去了……不,我会继续下去。」(I can't go on. I'll go on.)

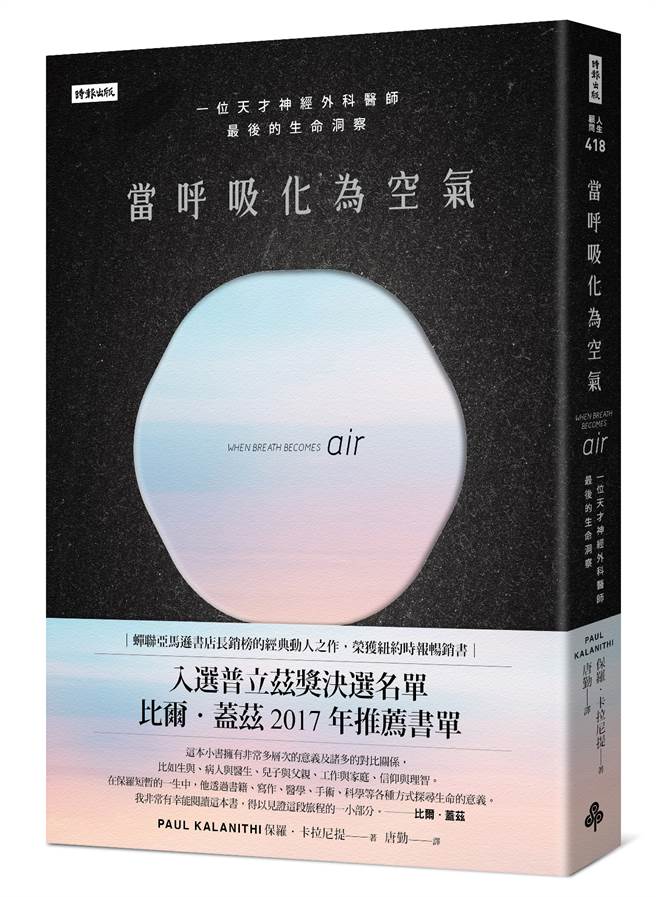

(本文摘自《当呼吸化为空气》/时报出版)

【作者简介】

保罗.卡拉尼提(Paul Kalanithi)

神经外科医师和作家。

一九七七年出生,在亚利桑那州金曼长大,自史丹佛大学取得英语文学学士、硕士,与人类生物学学士。他在剑桥大学修习科学与医学哲学,获颁哲学硕士;并以优异成绩毕业于耶鲁医学院,成为全国医学荣誉协会(Alpha Omega Alpha)会员。他回到史丹佛,完成神经外科住院医师训练与神经科学博士后研究,在研究期间荣获美国神经外科学会最高研究奖。

二〇一五年三月去世,身旁陪伴他的除了双亲与兄弟,还有妻子露西以及甫出世的女儿凯迪。

发表意见

中时新闻网对留言系统使用者发布的文字、图片或檔案保有片面修改或移除的权利。当使用者使用本网站留言服务时,表示已详细阅读并完全了解,且同意配合下述规定:

违反上述规定者,中时新闻网有权删除留言,或者直接封锁帐号!请使用者在发言前,务必先阅读留言板规则,谢谢配合。