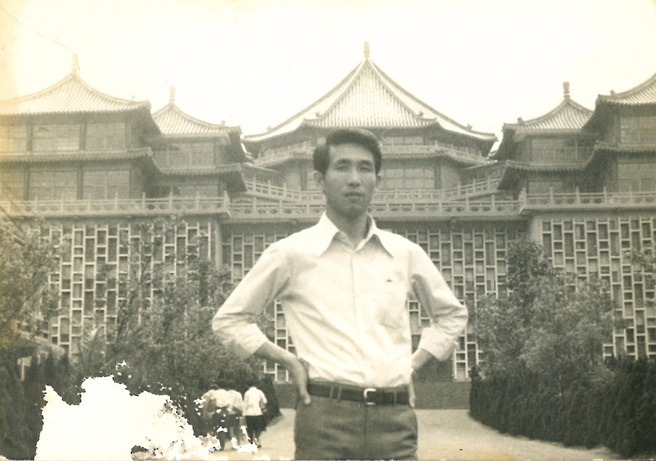

1980年代,杜黑学成返国,接掌台北爱乐合唱团指挥,创立基金会,一路从儿童团、少年团青年团、室内团、到乐活团推广合唱艺术,更成立管弦乐团以歌剧、音乐剧等形式做全方位的表演。一次次完成艰难且经典曲目,巡演、艺术节、比赛……让乐团足迹跨越国际、打响名号,也使得台湾成为全球合唱领域中的不可或缺之地。对他而言,世界之大尽由他遨翔,而不断挑战的人生,却是从幼年开始。

富贵之家一瞬化为乌有

一听到「杜黑」,总会好奇怎么会有这样的名字。是笔名吗?是出生在黑龙江吗?确实,从小不止一次,老师点名点到他的时候都是一脸不可置信地叫「杜……杜……杜什么啊?」长大一点,他总爱自我介绍说:「我姓杜,杜鲁门的杜;单名黑,黑鲁雪夫的黑!」将自己的来头说得夸大。到美国的时候,他又编了另一套说法给老外,说自己是How do you do的Do(杜),还有碰面的时候打招呼说Hey(黑)。

事实上,名字的由来并非如此,他笑着解释自己父亲是军人,有段时间在学校教授战术。讲到一次世界大战有位义大利军事理论家Giulio Douhet提出《空权论》,预告「谁掌控了制空权,谁就会得到最后的胜利」。刚好他出生,父亲觉得军事理论家的中文名字还蛮适合,就替他取名杜黑了!

不仅名字与眾不同,回想过去,杜黑感嘆:「没有人的童年跟我一样、没有人有我的经歷。」虽说不在黑龙江出生,但杜家原就是东北辽寧的富贵之家。父亲的第一任妻子生了3个儿子后不幸过世,之后再娶杜黑的母亲,生下包括他在内的3男2女。幼年随父亲的兵团待在渖阳时,每个小孩都有专属佣人照顾,带着上下学。想像中,他的家应该是个大宅院,但杜黑笑着说:「完全不是!我们家是有暖气的洋房、两层楼!」受到邻近俄国、日本影响,加上父亲带的部队有美军顾问,因此家里派对不断。4、5岁的杜黑刚好是可爱的年纪,大人喜欢拉着他跳舞,聪明的他在小小年纪就懂得跳交际舞了。

国共开战后,父亲将他们送往北京,过不久再往南京送。直到东北沦陷父亲才突围出来。他不太相信共产党会拿下整个中国,因为日本人也未曾做到。所以当朋友们纷纷从各地逃向台湾时,父亲则选择南移到贵阳。随着共产党渡江,他们又再南下昆明。眼看就要守不住,才决定买机票飞台湾,谁知一早起来机场封锁,全家只好仓皇返家,烧光所有跟军人相关的物件,连父亲穿军装的结婚照也付之一炬。

从小展开「游学」生涯

搭机不成,父亲想循着滇缅公路到缅甸,便佯装商人租了两辆大车逃走。到了边境盘查,岂知哥哥们搭的第一辆车顺利过关,但父母带着5个小孩的这一车却让共产党扣留下来,同时回昆明查他们的底细。杜黑笑说:「我们的样子的确跟乡下小孩不一样,又会演讲、又会唱歌跳舞,学什么都快!但,他们怎么查得到我们的底细?我们走过了那么多地方!」一查好几个月,父亲乾脆将孩子们送去念书,「所以我小学1年级念的是共产党学校!」

直到时机成熟,母亲藉着云南的赶摆传统,带着孩子们假装去参加,从桥上走过对岸,爸爸跟哥哥则暗中游泳渡河。之前闯关成功的哥哥们在对岸包了车子,人一到齐就逃跑了。后来还听说共产党发现之后相当气愤:「老的跑了就算了,小的也带跑太可惜了!」

「那个逃命的情景,就跟电影一样啊!」所幸全家人都安全无虞,只不过家产丢光到了缅甸,总不能坐吃山空,恰巧有人从金三角的游击区出来,父亲一去打探,知道那儿有云南反共救国军、云南反共大学,教务长又是从前军校的学生,于是接他们全家进去游击区里。「我还记得先坐大车,到某地换小车,某地又换成骑马,那不是没有路开,而是根本没有路!」最后抵达地是中国南边、缅甸东北边、泰国西北边的三不管地带,称为金三角的地方。

4年级上学期,缅甸政府不希望这批游击队留在缅北,想赶他们回中国大陆,但他们不愿意,就打起来了。杜黑回忆:「那时上课都还听得到炮声!」最后缅甸打败,在联合国调停后决定将这些人撤回,他们也终于得以抵达台湾。杜黑嘆了一口气说:「台湾有阵子常说的缅北孤军,我们就是那一支。」

到了台湾,他口中的「游学」还没完:「突然来了一队难民,台湾根本没准备好。为了应急,就先住在嘉义大林糖厂的仓库里。后来竟然又辗转把我们移居雾峰林家祠堂,我们在戏台唱戏好高兴!」直到5年级下学期桃园龙冈眷村建好,才有了固定住所。

无所畏惧驰骋乐坛

小时候大人很辛苦、很操心,但杜黑却觉得很快乐。每天和同伴游泳、抓鱼、捡鸭蛋、摘野菜……只要听到打雷就很高兴,因为等雨稍停就可以採香菇了!虽然没水、没电,但是芭蕉、龙眼、芒果、波罗蜜到处都有,根本不用担心没东西吃。杜黑比喻:「早年有部电影叫《海角一乐园》,我们就像那样生活着。」

虽然疟疾很危险,但小孩觉得超好笑,因为得病的人平时好好的,只有发作时会打寒颤,孩子们就会拿几条棉被压个他,在旁边等,等一个钟头抖好了,就一起出去玩了!去玩水发现身上有水蛭,就叫同学拉个尿在身上,看水蛭扭动掉下来根本不怕,反而觉得很好玩。

也许就是这样,养成了他超强的适应力与天不怕地不怕的个性,杜黑笑说:「跟朋友们去吃饭,这个人不能喝牛奶、那个人不能吃苦瓜、还有人不吃释迦、不吃芋头、不吃海鲜、花生,我觉得好奇怪。我说:『我什么都能吃啊!』他们回:『你在缅甸吃了很多蜈蚣、蟑螂、毒蛇、四脚蛇的,习惯了!』我说:『你们这些人毛病真多,不敢吃,打一顿就没事了!』」转头又数着去过哪些国家,吃过鸵鸟、羚羊、鱷鱼……

从小就有表演天分,但他真正进入古典音乐领域,是因小学5年级时音乐老师的引导。出身阿美族的老师很喜欢音乐,发现他会唱歌,就教他认乐谱。到了高中,音乐老师上课要大家念五线谱,只有杜黑会,一帮同学都挤到他旁边,让他觉得很有成就感。想起当时,他说:「从前会看谱很稀奇,现在根本没什么!」然而,在那个年代,却是他走向音乐之途的自信。

在老师的推波助澜下,他选择了公费又能够通往大学之路的师范体系。眷村邻居知道杜家儿子要学音乐感到不可思议,岂料他父亲的回答倒也直爽:「我有6个儿子,报销一个也没关系!」

进了台北师范学校音乐科之后,杜黑竟然当起班长,带头调皮捣蛋,常挨骂却又聪明得不得了。求学、教书、进修,个性独立自主又容易跟人打成一片。后来上了大学主修理论作曲,却发现没有那么热爱。「创作的人要耐得住寂寞,」他拿作曲家好友来比喻:「你把钱南章关在房间里1个月都没问题,你关我看看,1天不到我就跳窗跑掉了!」

不过,他独特的「创作」竟也替他留下段歷史:有天,有个妇女团成员来找他,跟他说要唱首歌给他听,他听完说:「好难听!这什么歌?」没想到她说:「这是你做的歌耶!」他才想起大学当完兵到国中教书,新学校还没有校歌,校长写了歌词要他写歌,但他很讨厌那位校长,随便乱作就交了。「这叫做凡走过必留下痕迹,现在上网搜查,还可以找到兰州国中校歌,作曲家:杜黑。」

最终,他在合唱指挥舞台展现了漂亮的身姿,留学回来又带着台北爱乐合唱团征战世界。「回想小时候那个情况,哪轮得到我作主?」杜黑笑说:「哥哥曾经疑惑地问:『欸?你怎么变成这样啊?』我说:『我上有兄姐、下有弟妹,就是爹不疼娘不爱的那个。我本领可大了!要妈妈对我好,我撒娇也会、发火也会!』」

是的,杜黑的脾气说来就来,发起火来可烧得对方体无完肤。可是他认为自己从小就很会搞笑,现在年纪大了,又回復到孩提时的样子。那笑容下透出淘气模样,我们彷佛看到那个在烟硝战火中,天不怕地不怕的快乐小孩。一样爱探险、一样随遇而安,当然没有报销,而是如父亲所望,制霸了合唱的一片天。

本文作者:李秋玫

(本文摘自《PAR表演艺术3月号第345期》)

发表意见

中时新闻网对留言系统使用者发布的文字、图片或檔案保有片面修改或移除的权利。当使用者使用本网站留言服务时,表示已详细阅读并完全了解,且同意配合下述规定:

违反上述规定者,中时新闻网有权删除留言,或者直接封锁帐号!请使用者在发言前,务必先阅读留言板规则,谢谢配合。