【爱传媒林光辉专栏】桃园的大溪老街上,有一间百年老庙「普济堂」,主祀关圣帝君,香火鼎盛。逢到假日,更是游人如织、络绎不绝。

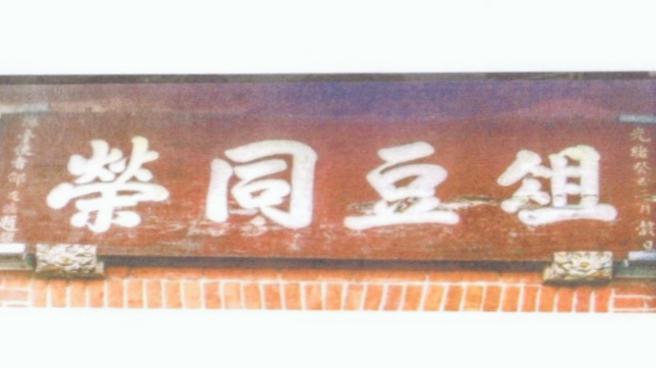

偶而,会有游客逛进老庙右侧小巷;巷内有间不显眼的三合院,在门楣上悬挂着一块斑驳的大木匾——「俎豆同荣」,有两行小字书于匾上:上款「光绪癸巳二月谷旦」,下款「抚台使者邵友濂题」。多亏屋主刻意保存,但询其缘由,却语焉不详,只知道是从她曾祖父起,即拥有此匾,很有来歷,所以挂在门楣上。

癸巳年是清光绪十九年(1893年),当时台湾巡抚是邵友濂。前一年,雾峰林家林朝栋刚平定了一场北台湾最大的蕃乱(此为当时用语,原民朋友请包涵),同时奏请朝廷建「昭忠祠」于大嵙崁(大溪),以悼念阵亡将士;并请邵友濂书匾。

据当时清光绪十八年五月十八日(1892年6月12日)《申报》记载:林朝栋「追思阵亡各兵丁踊跃捐生,情殊可悯,遂具禀抚辕请建祠崇祀,以昭忠烈,所有建祠经费当自行倡捐。」不久,批奏称:「·····观察(林朝栋)祇领下,即日鸠匠兴工,此后庙貌巍峨,息魂安侑,貔貅猛士死而如不死矣。」

建祠立匾的用意在安亡魂、抚蕃情。其实「刘去邵来」后引发的台情震盪、民心不稳,背后隐藏了一段由大陆延续到台湾的湘、淮争斗。早在清光绪十年(1884年),由淮军领袖李鸿章举荐到台湾的钦差大臣刘铭传,因基隆、沪尾的保卫战,与当时由湘军领袖左宗棠举荐驻台的兵备道刘璈发生激烈争斗。之后刘璈遭流徙黑龙江。湘、淮在台湾就此结下夙仇。虽然刘铭传抚台期间实施新政,在其建设下,台湾富裕冠于全中国,但仍须面对一波波的政争暗流。

清光绪十六年(1890年),刘铭传奏请将基隆煤矿委由外商、民人经营,结果被弹劾失职。清光绪十七年(1891年)四月二十三日奉准开缺离台,由邵友濂继任。消息传出,北台湾泰雅族分布的大嵙崁(大溪)、三角涌(三峡)、暗坑(安坑)、乌来·····一带,集体出山滋事。台北府城内外亦是盗贼蜂起,纷扰不安。邵友濂迟迟未上任,直至十月二十一日始接掌巡抚职权并视事。甫上任,立刻召「中路营务处统领栋字等营」林朝栋,兼统「台北隘勇营」,并总统前敌各军。他期望与刘铭传情同父子的林朝栋,能稳住北台湾动盪不安的局面。

林朝栋奉命后,随即于「十二月初四,督率四营,前抵大嵙崁,议扎横隘,节节进逼,经臣饰令节制前敌各军,慎选将领,妥筹剿办。一面商臣林维源驻办后路转运事宜,林朝栋进扎阿拇坪。」(邵友濂奏。《清宫月折檔台湾史料(八)》)。林朝栋北上后兼统的台北隘勇营计有:甘指坪中营(新竹关西镇)、五指山左营(新竹尖石乡)、三角涌右营(台北三峡镇)、外奎辉前营(桃园復兴乡)、水流东后营(台北新店市)。又派栋军左营驻扎台北东门外一带,栋军右营驻扎台北沪尾一带;这是台湾史上首次,由台勇卫戍台北府城。以前都是外江勇(外省兵)防守,以后也是。歷经一年余的北台湾动乱,因林朝栋熟捻台湾军务,在他运筹帷幄下,总算平定了。

其间,由上海来了一位官员胡传(字铁花),就是后来的中央研究院院长胡适的尊翁。他于清光绪十八年(1892年)二月二十四日抵达基隆。「三月初十日至阿拇坪大营,谒总统领各军林荫堂观察(林朝栋)」,「十一日,天明雾退,生蕃来扑栋军右营,该营抵御,枪声自晓至申不绝。」亲眼目睹了一场战役。(见胡传《台湾日记与禀启》)

胡传所以来台,缘于吴大澄的举荐,吴同时举荐的还有营务处代总理顾肇熙(后来升任台湾按察使),他俩都是吴大澄的旧属。吴大澄和邵友濂是先后任的湖南巡抚,交情匪浅。

胡传抵台后,被邵友濂任命为营务处总巡委员。胡传本为屡试不第的老秀才,「受吴大澄赏识,多年来一直在吴公幕府,参预机要。」(见《胡适口述自传》,唐德刚译注)

吴大澄何许人也? 据清史稿评吴大澄曰:「好言兵,才气自许,卒以虚憍败。」清光绪二十年(1894年)甲午战起,吴大澄当时担任湖南巡抚,「自请率湘军督战,所率湘军尽覆。」遭革职后,自嘆:「实不能军,当自请严议。」(见清史稿·列传二百三十七)

吴着有《枪炮准头说》一书,尝言:「部队只需打靶准确即可,可以不论湘军精壮与否。」沦为当时士子笑谈。胡传相信此一箴言,在他巡视台湾部队时所写的《台湾日记与禀启》,论及治军良窳,也皆以打靶准否为标准,可谓师徒相传了。

小巷内一块乏人问津的匾额,却诉说着一段台湾久藏的歷史。建祠立匾后不满三年,台湾便割让给日本。「昭忠祠」遭拆除,一段段台湾歷史,同样的,也遭日本人拆除,丢到荒烟蔓草中了。

作者林光辉为雾峰林家林朝栋嫡曾孙

●专栏文章,不代表i-Media 爱传媒立场

发表意见

中时新闻网对留言系统使用者发布的文字、图片或檔案保有片面修改或移除的权利。当使用者使用本网站留言服务时,表示已详细阅读并完全了解,且同意配合下述规定:

违反上述规定者,中时新闻网有权删除留言,或者直接封锁帐号!请使用者在发言前,务必先阅读留言板规则,谢谢配合。