前言:

书写是以文字传意,可以用来记事、抒情、说故事。近年来许多人以「地方」为书写主体,藉此让在地人重新认识家乡,甚至成为凝聚社区向心力的触媒,更可以向外地人展现地方的精彩。像是根基于南万华加蚋仔的地方志《东园志》,编辑透过与街坊邻居交流,重新梳理当地文史与风土人情,此种透过文字促动地方一同成长的过程,正是地方书写最有力量的样子。

内文:

用书写正名地方文化

这几年,台湾的地方志如雨后春笋般出现,这些编辑者们起初或许只是想了解一地歷史,又或是长大返乡后对成长的土地有兴趣,种种与地方文史、风土人情相关的事物,都不断唤醒有志者投入地方书写、参与地方志制作,用书写的影响力,为地方发声。

以《东园志》为例,书写动机源自一条老街的歷史。主编周盈君自述自小在南万华加蚋仔长大,却到长大返乡于东园街开店后,才在与街坊邻居的交流中,唤起她对加蚋仔地方文史与风土人情的兴趣,于是与伙伴廖翊丞开始投入地方志的制作。

周盈君告诉我们,加蚋仔为凯达格兰族语,意思是沼泽,而这里最热闹的一条街就是东园街,过去商业交易往来频繁,短短不到1公里,就有多达9间银楼,且一路从天光刚亮营业至凌晨时分。「虽然已经是五、六十年前的事,但不觉得这些歷史真的很有趣吗?没人知道真的很可惜。」周盈君和廖翊丞认为,相较于龙山寺、华西街所在的中万华,位在南万华的加蚋仔被忽略太久,于是开始调查街道歷史,并与当地文史团队「六庄」合作。

两人在田野调查时也发现,当地人其实也想参与地方文史的建立,只是不知道可以如何着手,因此他们希望藉由广纳当地文史议题、地景变化、店家特色等讨论,让《东园志》除了是记录南万华、东园街日常的地方刊物,还可以是一个凝聚地方共识,成为社区交流、发声的平台。

用书写提升在地认同

编制地方志需要接触当地居民、访问耆老、採集田调,周盈君分享,在这样的互动过程中,与受访者间不知不觉会产生深刻的羁绊,「尤其出刊后分送刊物给受访居民,大家一起翻着刊物聊聊天,更会加深信任感。」

地方志的流通多半仰赖当地店家、社区交流中心等实体网络,因此周盈君认为,「纸本杂志具有很好的传播发酵效应。」如果有人走进一家店,发现门边有几本刊物,就可能基于好奇或为打发时间顺手拿起翻阅,只要能让人们愿意翻看,那就达成刊物编辑的目的。她以《东园志》为例,「我们的用意是让更多人认识加蚋仔,提升在地认同感,进而有参与地方事务的欲望。」周盈君补充,东园街有10家以上的美容院,客人在美髮期间不外乎聊天或翻阅杂志,这时候就能藉由阅读《东园志》来认识、参与在地。

从书写走向实体参与

在地书写是为了社区而生的行为,内容永远是以社区为先,因此有不少从地方书写出发,进而走向实际参与、活化社区的实例。

以《东园志》为例,除了出版杂志外,也举办过「在加生活节」、「回加蚋凉季」,透过市集、走读等活动,增加与居民的互动,廖翊丞也曾受邀带领小学生实地走入街巷探访,用不同角度重新认识自己居住的地方。

此外,《东园志》也曾在新富町文化市场推出「巷仔内ㄟ万华—加蚋仔」展览,展出《东园志》和杂志制作过程,周盈君欣慰地说,「有加蚋仔人说很感谢我们让家乡被看见,他很感动,我们听完也很感动。」此外,周盈君也注意到,除了《东园志》以地方书写连结社区,让加蚋仔被更多人看见,其他书刊如《万华世界》、《AAA城市艺术生活志》第5期聚焦台北西城,也是以书写探索万华,为地区开拓更多可能性。除了《东园志》、《万华世界》等聚焦万华的书写,还有以公共浴场歷史而生的《浸北投》,甚至是挖掘、探索台北全区的《本地─台北》,都是透过书写记录当下,进而放大在地魅力的方式。

有句话是这么说的,「他人的生活是我远道而来的风景」,这些日常点滴的积累正是地方的迷人之处。廖翊丞认为,「地方一直在变动,而地方志的最大优势,就是能即时记录这些变动,提供更细致的观察面向,也更能引起在地的共鸣。」

本文作者:YuhShan

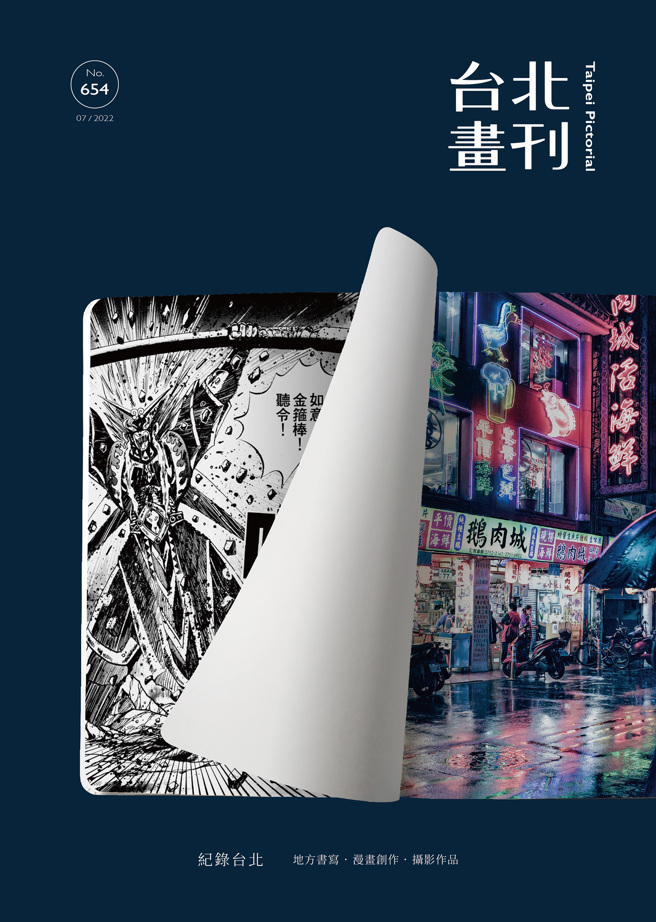

(本文摘自《台北画刊7月号654期》)

发表意见

中时新闻网对留言系统使用者发布的文字、图片或檔案保有片面修改或移除的权利。当使用者使用本网站留言服务时,表示已详细阅读并完全了解,且同意配合下述规定:

违反上述规定者,中时新闻网有权删除留言,或者直接封锁帐号!请使用者在发言前,务必先阅读留言板规则,谢谢配合。