近年开始出现移居与返乡的风潮,这股风潮逐渐扩大,甚至影响许多青年。不过,当他们来到乡村地区的时候,赫然发现,地方的文化能量、艺文资源远远比他们想像得还要丰厚;甚至长出与传统认知的都会艺术有所区别,这背后有许多不同的脉络,其中一个难以忽视的,即是台湾的社区总体营造。

另一种系谱——社区中的艺术、文化与表演

台湾的社造自1994年启动,今日的文化部将社造政策分为1.0及2.0,其中前后各自包含两期政策。社造1.0有第一期的社造始动与第二期的「新故乡社区营造」,其中最重要的内涵,是凝聚对土地的认同、復振地方文化。

当时的工作面向,包含辅导美化地方传统文化建筑、充实乡镇展演空间、辅导县市建立文物馆藏等等。这些政策的实践,帮助许多社区成立自己的文物馆、典藏馆,一步步完整社区文史的保存。其中一个最着名的案例,即是宜兰二结王公庙的「千人移庙」。

二结王公庙建于清朝乾隆年间,近200年左右的歷史,也是当地重要的信仰之一。他们在1990年代左右决议重建,但在社区营造的推动下,当时的宫庙管理委员和居民们共同讨论,决定将旧庙整栋保存,并「横移」至邻近,原址另建新庙。于是为保存旧庙,他们花了4年的时间,逐渐将旧庙的地基挖出;直到1997年,号召近1,200名居民共同合力,用着粗大的麻绳权当拉绳,原木作为滚轮,一点一滴地拉动旧庙到新址。旧庙后来遂成为「二结庄生活文化馆」,展示的当地宫庙的文化,以及社区营造的歷程。

第二期社造政策——新故乡社区营造计画,自2008年到2015年间,以社造行政化、社区文化深耕,以及社区创新实验3大方向共同推动艺文社造。在社区文化深耕上,2008至13年间,产出文化保存记录1,267项、影像记录1,678卷,更是补助高达383场社区剧场。(注1)

383场的社区剧场少见于当代的艺术史中,也少有戏瘾者知晓,甚至也非如我们想像中的「落地扫」或南北管那样的农村戏剧系谱,它们不在黑盒子里、不在舞台上,也不是由专门的演员演出,而是由社区的居民在晚上练习、排戏,并在庙埕与社区的活动中心广场上展演;观眾是邻里、自己的孩子、父母,不图能留在名为艺术的丰碑,只期待演出的过程中重新凝聚居民。

简明而言,社造1.0、台湾社区总体营造推动的前20年,为地方文化累积了丰厚的能量与成果,并培养艺术文化发展的土壤。

艺术与文化行动衝击农村

走了20年的社造,从1.0跨到2.0之际,整个台湾社会也面临到巨大的转变。其中的高峰,即是2014年3月的学运。太阳花学运反映出解严后成长的一代人,从教育、文化和思想上更加明显地有别于上个世代,且呈现出新一代的青年们对社会、地方进行实践的迫切渴望。

当年文化部因应青年的期盼,同年的8月,在社区营造政策下制定了以青年为主的实践补助——青年村落文化行动计画。该计画直接开启一波青年返乡于地方实践的风潮。直至2022年的今日,仍然成为青年返乡╱移居至地方最重要的补助资源。文化部希望该计画能成为青年们的「第一桶金」,帮助他们在走向地方,「突破农村旧制,创造活水」(注2)。

第一届的青年村落文化行动计画,艺文扎根类的首奖,即由黄鼎尧的「优雅农夫艺文特区—青年艺文深耕展演计画」获得。蹲点台南土沟村6、7年的时间,他们在2013年承租下村落里荒废近30年的皮包工厂,邀请艺术家、农民,将2,000坪范围的厂区打造为农村的艺文特区,展示装置艺术、音乐表演,之后更名为土沟农村美术馆,期望同时突破僵化的农村想像和艺术疆界,打造一个另类的美术馆。

之后的青年村落文化行动计画,除了各项地方实践的支持外,对于艺术文化的支援也力道未减,包含曾持续数年的「回桃看艺术节」、后来建立永昼海滨美术馆的基隆星滨山、嘉义着名的阮剧团,以及东部极具代表性的山东野表演坊等……成为扶植地方艺文团队的最重要资源之一,甚至也如同最初的期待般「突破农村、创造活水」,例如2018年山东野表演坊团长尉楷参与的社区剧场——《咱ㄟ沟仔尾》。

沟仔尾,是花莲的旧城区,在花莲县政府的规划下,将旧城区重要的记忆场所填平,并将打造成一处行人徒步商业区,参考巴黎的「香榭大道」,以「日出大道」为名。这样的建设在当时引起县民们的轩然大波。但是,政策已然不可逆,《咱ㄟ沟仔尾》便成为花莲市老城区重建后的吊剧。由曾经营过娼寮的后代演出风化区的故事、当地的里长拍摄宣传影片,同时培训在地的青年们成为演员,将过往的记忆浓缩成两小时实地售票演出,让亲身经歷过老城歷史的居民在已然消失的场所中,号召整个县民们的记忆。

青村计画之所以成为近10年来艺文工作者与团队实践地方最重要的资源,原因不脱于以下几点:一、重订青年的年龄,从20岁跨域到45岁之间(注3);二、首次以奖励金的方式支持实践。某种程度上也是公部门首次抛开「主计治国」的思维,用更信任的态度面对地方工作的实践者,以「奖金」鼓励青年们在地方的实践,减轻青年实践地方繁琐荷重的行政与核销工作。

最后一点,则是将高额的奖励金提供给「个人」。过往的补助计画,习惯将相关的资源提供给社区发展协会、法人团体、政府立案的相关机构。在传统的思维上,会认为这些团体较具备所谓的「公共性」,以及「群体性」,并且拥有「认证」。然而,青年村落文化行动计画,直接将10万至120万间的奖励金补助给个人,进一步扩大个体实践社会的可能性。

以上种种,加上本文限于篇幅未能提及社造2.0推动的其他政策,在近10年,又帮助了青年持续地在地方创造艺文实践的高峰。

更多元的舞台、更丰沛的资源

文章的最初,许多创作者出走都市来到地方时的「惊喜」,是默默地在30年间于地方开展的另一种艺术系谱。它丰厚了农村、部落、乡村、渔港等,各方之地的艺文土壤。这些在地方的艺术,并非近些年着名的池上秋收稻穗艺术节,或强调东部文化的东海岸大地艺术节等等;而是如我们前述中,那些小型、没有舞台、没有专业观眾,也少以艺术自居,更少见于艺术史上的许多社区文艺表演活动。

起初以文化復振为基础的「艺术文化社区营造」,到后来的「青年村落文化行动」,社造提供有别于主流想像的艺术实践资源,甚至不仅止于表演艺术,还触及到不同层面的艺术创作中。例如,社团法人花莲县牛犁社区交流协会便透过与近千位长辈们的拼贴艺术创作——贴布画(注4),在日本的 Unknown Asia Art Exchange Osaka 2018 中,从亚洲10国、近250位艺术家的作品夺得「评审赏」……诸多的案例,几乎不胜枚举。

时至今日,支持青年返乡或移居的资源更加丰沛,有如客委会的「客庄地方创生移居计画」、水保局的「青年回乡行动奖励计画」、青年署的「青年社区参与行动2.0」、国发会的「青年培力工作站」,以及各县市都有的社区营造补助,文化部的「青年村落文化行动计画」等等,都使我们有更好的机会可以探索都会之外——过去「中心」长期忽略的所在。

若此刻阅读本文的你,正好也有着「出走都市」的悸动,现今有许多的资源、机会,地方也有肥沃的土壤,或许正是大好时机——但请千万别着急,在进入地方之前,我们需要更加明白,这些非传统认知、另一种系谱的艺术与文化和表演,它们的核心与终点,都与过往我们对艺术的认知有着极大的差异;当你下定决心选择「出走」时,或许不仅仅是要从「都市」,可能也要从「艺术」出走。

(注)

1. 撷取自文化部台湾社区通〈新故乡社区营造二期计画的回顾与探讨〉。

2. 2022年10月15日台湾社区营造学会举办「2022FAPCE亚太社造论坛暨学术研讨会——社造X创生:未来的想像」,研讨会中文化资源司林宏义司长语。

3. 过去的青年认定,是20到35岁之间。

4. 作品可见数位典藏网站「一起忆起话从前」(https://www.tttelderart.com/)。

本文作者:杨富民(社团法人花莲县牛犁社区交流协会文化组组长)

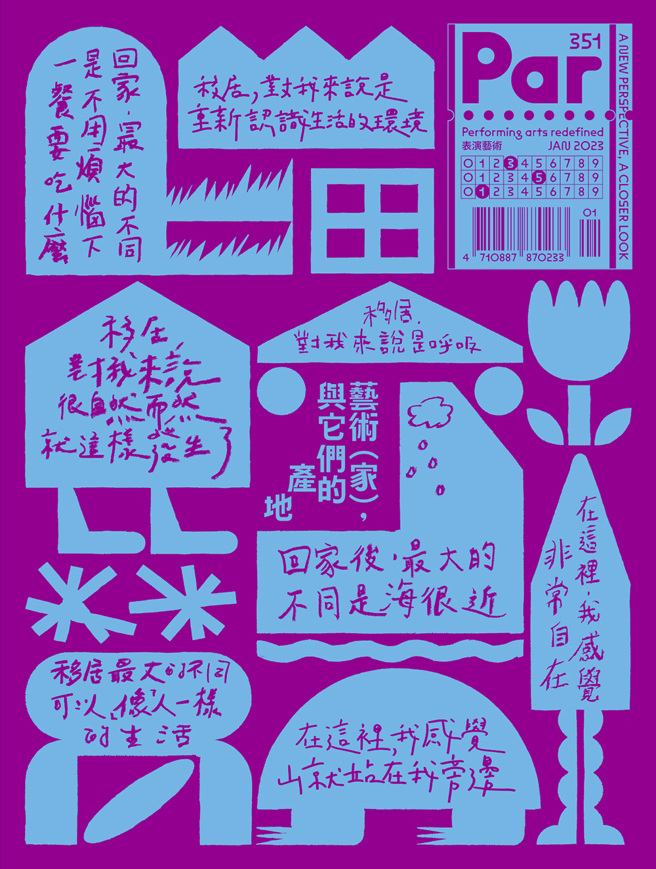

(本文摘自《PAR表演艺术1月号第351期》)

发表意见

中时新闻网对留言系统使用者发布的文字、图片或檔案保有片面修改或移除的权利。当使用者使用本网站留言服务时,表示已详细阅读并完全了解,且同意配合下述规定:

违反上述规定者,中时新闻网有权删除留言,或者直接封锁帐号!请使用者在发言前,务必先阅读留言板规则,谢谢配合。