我在古亭区住了快三十年,每个上班日都要穿越和平东路去公司,虽然走了几千遍,但我想我从未真正「看过」和平东路;因为有一天,不知道为什么,我忽然看到和平东路两排行道树开了满满的白色奶瓶刷。

我知道那些树皮斑驳剥落的行道树叫白千层,但我从来不知道白千层会开花,也不知道它们一年会开好几次,更不知道其实整条和平东路满街都是。它们在我眼前开谢了二十年,而我始终看不见。直到那年。

那一年的「看见」震惊了我,我的人生里还有多少东西是视而不见的呢?此后我开始在自己住的城市打开探索的雷达,像异地到访的旅客一样,对自己居住的城市到处张望,凡事保持好奇。观光客需要花许多钱才能在台北住几天,我们不必额外的花费就能一直住下去,为什么要浪费这个优势呢?每当出国,我们会打开好奇的雷达,看什么都有趣,为什么在自己家乡却把这个雷达关上呢?我开始了开启雷达在台北到处行走的时光。

走了一年之后,YouBike微笑单车(我称它「悠拜」)正好扩大试点,我骑了几趟就深深感受到单车的魅力,它的速度介于汽车和走路之间,它的行动半径可以超过走路好几倍,但它的机动灵活又让你跟所有触动你的景观、地点、生态没有阻隔。停车拍照,停车欣赏,说停就停。如果你开车,一方面你看不见低速度下的城市纹理,二方面你到任何定点都要先找车位——车位变成行动自由的阻碍,没办法像骑单车一样说走就走。

我的单车旅行生活就这样展开。旅行不需要远征欧美,或者一定要环岛才能开始。每天出门换一条路上下班,就可以是在城市中的旅行。我开始用扫街的方式骑车,任何没骑过的路线都去试一试,任何小路、巷弄、分岔,任何谷歌地图(Google Map)上画出来的山径或步道,都会留下我探路的痕迹;任何奇怪或不奇怪的景象,我都去查看,找资料去解释它出现的理由——我开始想办法去挖掘过去我总是看不见的风景,注意寻常事物后面会不会有独特的脉络可供探询。

旅行如果不知道这个地方因何而起,因何而落,不知道这里的物产、风土、自然史,与先民经歷过的光荣与创伤,那么旅行何曾是旅行?行万里路又何曾胜读万卷书呢?

悠拜骑了三个月,我就买了小折,小折骑了两年,我就换了公路车。我开始有意识地锻炼脚力,骑车的半径越来越远,爬上的海拔越来越高,几乎踏遍了大台北山巅水湄,所有单车能到的地方;甚至单车不能到的,偶尔我也会扛车去探一探(见第五章)。

我因此认识了很多地点,知道了很多过去不曾费心理解的乡土知识,但心里一直还有遗憾,就是我找不到一个方向描述所有这些路线代表的意义。有些路线有风景,有些有文史,有些有地理意义……但它们合起来可以有更深刻的价值吗?我的苦恼在全世界闹起瘟疫的第一年出现了曙光。

二〇二〇年我开始在关渡生活、探路,关渡是单车客的天堂,气候乾燥,山水匯集,水边直接连通双北的河滨车道,山路往北投可上阳明山,过关渡桥可上观音山,而就是在观音山的半山上,我发现了过往所走过诸多路线最完整的总括——山水台北城(21)。山水是台北的风光,更是台北诞生的自然条件,山水可亲,台北城可凭吊。在关渡,我可以从十六万年前古台北堰塞湖的决口开始,一路讲到一六九七年郁永河记录的甘答隘门,以及一九六三年炸毁狮子头隘口导致大台北水文大变,牵动了整个大台北的防洪计画。

我终于觉得应该用一本书写下我所学到的这一切。这本书就是十年来上山下海探路,动手动脚求知所完成的纪录。路线可能跟大部分人熟知的单车路线非常不同,它们不是猫空、风柜嘴、冷水坑那样的传统路线,而是把每个地点编入一个主题,用主题来决定路线,用路线来认识自己所住家乡的本地「踏查」(脚踏车也是「踏」)。在这本书里,你会骑过台北城的兴亡,淡水河的史诗,刘铭传的遗泽,北投的三千万年沧桑,大台北的岁时、风水、自然等等,不一样的单车之旅。

整个台北就像一座充满宝藏的博物馆,每次在双北探路,我都在思考眼前所见的地点、风貌,跟其他地方有什么关连;有什么更大的脉络可以把他们串连起来吗?有特别的故事线让我们进入歷史的大河吗?每个地点就像博物馆中的馆藏,而每个行程就是不同的策展。每次带着车友走访这样的旅程,总会看见大家的兴奋与激动,觉得收穫饱满——希望这些旅行化成纸本以后,读者也会有相同的感受。

本书所说的单车,我称之为「运动型单车」;运动单车爱好者有很多类型,有些人喜欢挑战自我,不断追逐武岭、双塔、神掌等各种艰困行程;有些人偏爱寻访秘境、美景,定时送上迷人摄影;对我而言,单车则是挖掘意义,理解本土,融合体能与智力的综合活动,既可以达成健康的需求(我现在的身体状况可能是当兵以来最好的了),又可以锻炼大脑避免老年痴呆(见第零章 05),还可以到处游山玩水,简直没有比骑车更完美的运动了。

台湾做的单车调查,若问骑士最想去骑的地点,多半都是花东、日月潭、屏东、台南、嘉义,而不会有人想到台北。这真的太可惜了。希望这本书能改变这种情况。不管你想在双北骑一天、两天或三天,本书都有专门为中南部车友打造的精华行程,带你快速认识大台北的壮丽、多元与深邃(42)。我甚至还专门为外国车友规画了一条路线,让他们可以领略台北的文化风采(43。这条路线我觉得很不错,本地车友其实也可以骑一遭)。或者就算你已经在大台北骑车十年了,我相信这本书还是可以给你新的激盪,从不同角度认识自己居住的城市。

单车让我重新「看见」了这个我住得最久的地方,也让我重新获得健康,我希望能把这个喜悦献给单车路上同行的朋友,以及,正在为健康苦恼的你。

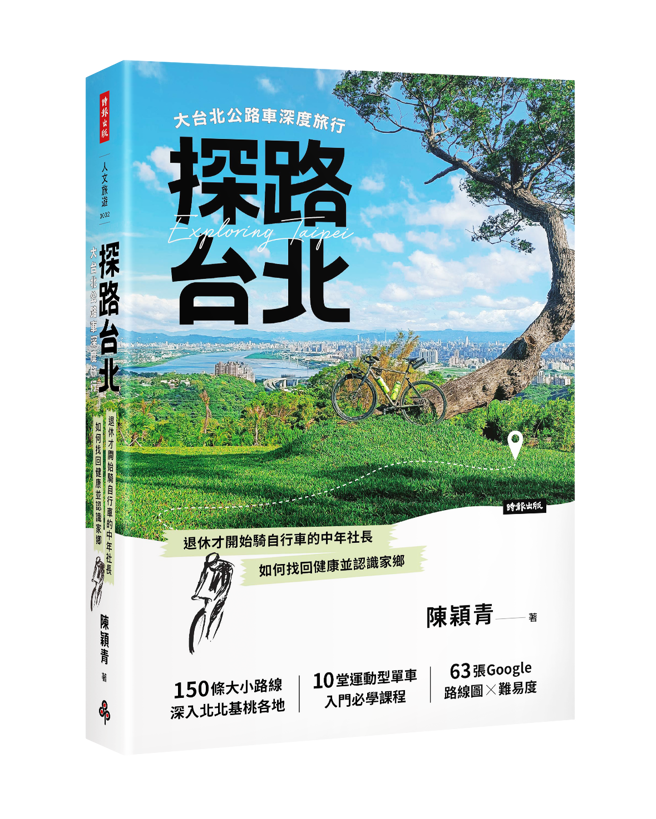

(本文摘自《探路台北:大台北公路车深度旅行》/时报出版)

【内容简介】资深出版人老猫陈颖青,退休后,开始踩踏运动单车,天天苦骑,练腿力和技巧,扫遍台北市区巷弄,更踏遍大台北山巅水湄,很快成为单车高手。并且于脸书成立「周周来骑车:单车、自行车、公路车老手与新手的社团」协助新手车友爱上单车,迄今吸引了2500名以上同好粉丝。

踩踏单车的同时,老猫学歷史的专业,带领车友探访各地景点时,同时解说导览,俨然是大台北文史景点的百科全书。并歷时三年,将这些路线与景点的人文故事,逐一纪录下来,完成《探路台北——大台北公路车深度旅行》一书。

本书介绍150条大小路线深入北北基桃地区+10堂运动型单车入门必学课程,并附63张Google路线图X难易度。深具丰富、实用、独家资讯和含金量,当是车友人手一册的骑乘圣经。

【作者简介】陈颖青

曾任猫头鹰出版社(城邦集团)社长, 《自然珍藏系列》及《猫头鹰书房》等书系主编,主编丛书多次荣获金鼎奖及媒体年度好书奖。自2002年开始,陆续在网络上以笔名老猫发表出版产业观察及工作心得,部落格「老猫学出版」在业界拥有极高口碑,已集结出版《老猫学出版》。经营「内容推进实验室」,用数位世界的角度,继续思索知识产业的现况与未来。

退休后,开始踩踏运动单车,一点一滴认识家乡,于脸书成立「周周来骑车:单车、自行车、公路车老手与新手的社团」协助新手车友爱上单车。

发表意见

中时新闻网对留言系统使用者发布的文字、图片或檔案保有片面修改或移除的权利。当使用者使用本网站留言服务时,表示已详细阅读并完全了解,且同意配合下述规定:

违反上述规定者,中时新闻网有权删除留言,或者直接封锁帐号!请使用者在发言前,务必先阅读留言板规则,谢谢配合。