嘉義市鐵路高架工程「C612標嘉北高架車站、嘉義高架車站及北回歸線車站工程」後火車站工區西側、距離轉車台遺址約50公尺處,考古團隊發現新遺址,暫定為「番仔交庄遺址」,學者顏廷伃認為是第1個與17世紀泛稱「諸羅山社」有關的遺址,非常具有研究價值。

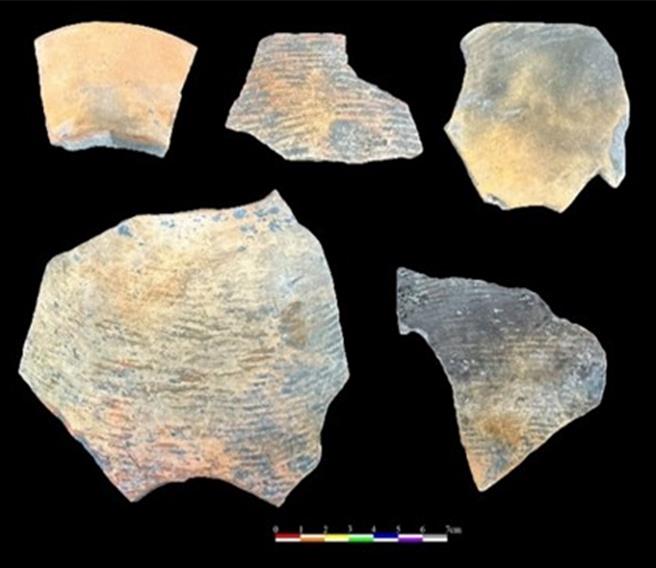

顏廷伃說,「C612標嘉北高架車站、嘉義高架車站及北回歸線車站工程」進行嘉義車站西側K296+470-540限高連續壁地坪降挖工程,言古文化團隊監看到,地表下約當60至100公分不等,發現地層內夾雜出土出土有橙紅色拍印夾砂陶片、硬陶、瓷片與獸骨等遺留與灰坑遺跡,研判應屬原堆積史前文化層。

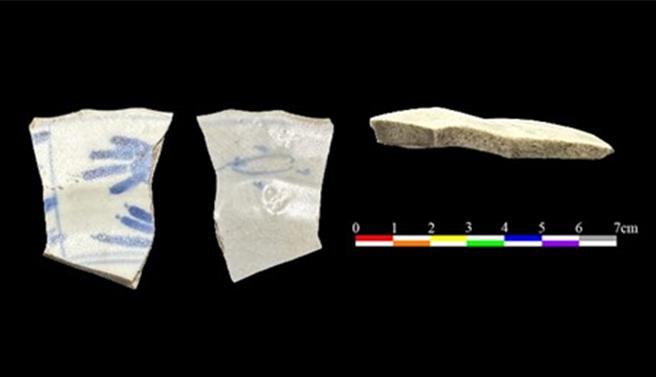

出土瓷片中包含17世紀常見的安平壺殘件,以及1件17世紀後期日本「有田燒」卡拉克瓷盤殘件。

根據以上出土遺物特徵與組合看來,陶器特徵與分布於彰雲嘉平原地區金屬器時代的貓兒干(崁頂)文化相仿,年代約在距今800年至400年左右,但是就出土地點而言,判斷應與17世紀泛稱的「諸羅山社」舊址相關。

言古文化團隊認為,荷治時期稱呼嘉義住民為「諸羅山社」,應是大區域的泛稱,相關舊址應該不只一處,住民也可能有多種來源組合,就遺址目前採集遺物特徵,至少可晚至17世紀後期明鄭時代,提供了關鍵性證據來連結歷史文獻與考古資料。

一般認為諸羅山社舊址主要分布於諸羅縣城「西門外」一帶,包括今文化路、北榮街和縱貫線鐵路所包圍的街廓,但參酌1895年日本明治時代繪製的《嘉義之戰鬥圖》,顯示當時諸羅城外北門至西門一帶,散布有番社厝、番社庄、店仔尾街等聚落。

本遺址位置雖近鄰縱貫線鐵路,但較為接近「番仔交庄」聚落,考古學以最小地名之命名原則,因而暫稱本遺址為「番仔交庄遺址」。

顏廷伃說,他是嘉義人,找「諸羅山社遺址」相關遺址20多年,終於找到第1個有力的連結證據,特別興奮有感,這是一個考古新起點。

發表意見

中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時,表示已詳細閱讀並完全了解,且同意配合下述規定:

違反上述規定者,中時新聞網有權刪除留言,或者直接封鎖帳號!請使用者在發言前,務必先閱讀留言板規則,謝謝配合。